島根県東部の出雲地方には、大国主命の御子である下照姫命(したてるひめのみこと)を祀る神社はありますが、下照姫命にまつわる神社の伝承はほとんどありません。

しかし、鳥取県の西部地方である伯耆には、下照姫命が天若彦命(天稚彦とも書きます。)と一緒に住んだ所や、東に移動して一生を終えた所の神社伝承もあります。

それぞれの神社伝承ですので、一連の話ではありません。

下照姫命が天若彦命と一緒に住んだ所

壹宮神社から見える孝霊山

鳥取県の大山の近くにそびえたつ孝霊山の麓に、壹宮神社(いちのみやじんじゃ)があります。

壹宮神社(いちのみやじんじゃ) 鳥取県西伯郡大山町 上万1124

壹宮神社の概略

壹宮(いちのみや)という難しい字を書きますが、要は数字の一(壱)の旧字であり、一番初めの神社と意味です。

由緒によりますと、天孫降臨の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が誕生し、地上世界に降臨したために、最初のお宮を造られたので、「一」(いち)の宮だと思われます。

記紀神話では、出雲市大社町杵築周辺が舞台地なのに、天孫瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が、出雲国ではなくて日向に降臨します。

しかし、ここの伝承では、伯耆国の孝霊山の麓ということになります。

下照姫命が天若彦命といっしょに住んだという伝承ですが、公式ホームページに書かれています。⇒ 壹宮神社 ご由緒

「すくね塚」という経塚

神社裏には、「すくね塚」と呼ばれる経塚があり、経筒と和鏡が出土しています。

出土したものはいつの時代のものかわかりませんが、一般的に経塚は、平安時代後期~中世の時代に造られたものが多いので、ここの神社の古さを物語っています。

経文を経筒・経箱に入れて埋めた塚のことを言います。

経塚は、永承7年(1052年)に末法の世が訪れるという予言思想である末法思想の影響で成立した信仰形態であると考えられています。

宮田神社

境内社 澤形神社、宮田神社

大正5年の合祀以前に、境内社 澤形神社、宮田神社がありました。

澤形神社では、素戔嗚尊を、宮田神社では下照姫命を祀っていたそうです。

アダカヤヌシタキツ姫命が因幡に里帰りしようとした伝承

阿陀萱神社(あだかやじんじゃ) 鳥取県米子市橋本623

ここの神社の由緒では、

阿陀加夜努志多伎吉比売命(アダカヤヌシタキキヒメ)=木俣神(因幡の八上姫と大国主命の間の御子)です。

古事記(712年)によれば大国主命は大勢の兄神様と一緒に八上姫へ求婚のため因幡国への途次、因幡の白兎を助けた縁で結ばれ出雲の直会で多岐喜姫(当社祭神)が生まれ給う。

因幡国へ里帰りの途中、多岐喜姫は榎原郷橋本邑の榎の俣に指を挟まれ此処にとどまり鎮守神として祭祀された歴史ある古社です。

また阿陀萱神社由緒書には合祀の宗像神社祭神を天平6年(735)9月15日安芸国厳島神社より勧請の記述あり。

戦国時代は七尾城(当、宝石山山頂)の守護神として篤く崇敬され大永元年(1521)行松源太兵衛城主、出雲富田城主、尼子経久(1523年)、米子城主吉川広家侯(1601年)より寄付あり。依って神領地も多く瑞光山清水寺地蔵院(安来市)が当社の別当を勤め永らく祭祀厳重なり。

神社創建の年代不詳なれど旧くより阿陀萱大明神と称し榎原郷八ヶ邑の鎮守神であったが現在は榎原、吉谷、古市、橋本、の氏神様として祭祀継承されております。 (説明版より)

阿陀加夜努志多伎吉比売命とは?

阿陀加夜努志多伎吉比売命とは、『出雲国風土記』(733年)の神門郡多伎郷の地名由来に登場する大国主命の姫神です。

それ以上にこの姫神の正体に深く掘り下げた記事はありませんが、下照姫命同神説が古くからあります。

江戸時代の国学者・内山真龍(またつ)『「出雲風土記解』(1787年)にその解釈が載っており、平田篤胤『古史伝20巻』にも引用され、この説の影響力が強いと思われます。

この説が仮に正しいとすると、木股神=下照姫命となります。

ただ宗像三女神の田心姫神(タゴリヒメ)の娘か、因幡の八上姫神の娘かという違いがでてきます。

下照姫命 終焉の地 倭文神社

倭文神社(しとりじんじゃ)拝殿 鳥取県東伯郡湯梨浜町宮内754

倭文(しとり)神社は、安産の神、伯耆一宮として知られています。

延喜式神名帳に載っている式内社です。

伝承によりますと、大国主命の娘である下照姫命が出雲から船でこの地に着き、御冠山を背後にして、この社地に住居を定めたということです。

全国の倭文神社は、織物を生産する部民である倭文部(しとりべ)の伴造氏族を祀った神社と考えられ、機織の神である建葉槌命(タケハツチ。天羽雷命・天羽槌雄・武羽槌雄)や棚機姫命(たなばたひめ)を祀るところが多いです。

しかし、伯耆のここの倭文(しとり)神社は、現在は建葉槌命を主祭神としているものの、江戸時代には下照姫命が主祭神であり、安産の神として信仰されていました。

下照姫命は安産の神

安産岩

倭文神社の参道の脇に安産岩という岩があります。

難産に苦しむ婦人が、安産の神である下照姫命を信仰して、願をかけたところ、満願の日に無事出産したことから「安産岩」と言われるようになったそうです。

下照姫命は、天若彦命と結婚したことは記紀神話に書かれていますが、御子を出産したことは書かれていません。

御子を出産していたら、どの系譜につながっていたのでしょう。

100㎡級の前期古墳がある地域

倭文神社 本殿

倭文神社の近くには、全長90mの「宮内狐塚古墳」(4世紀頃)があります。他にも、推定100mを超える大型の前方後円墳である「橋津(馬ノ山)4号墳」(4世紀)などがあります。

古墳時代が始まったころには、かなり栄えた地域だったことが伺えます。

伯耆一宮経塚

古くは、下照姫命の墓だと言われていました。

しかし、実は平安時代後期の経塚だということがわかりました。

銅経筒の銘文には、埋納した年は康和5年(1103年)10月3日と書かれていたのでした。

下照姫命が望郷の想いで眺めた高台 出雲山

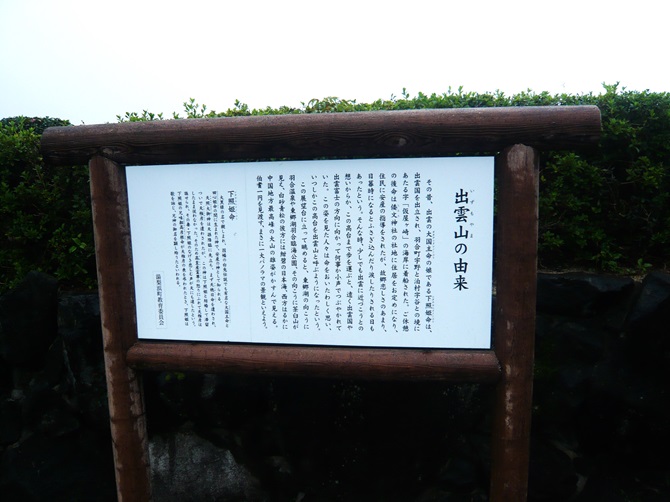

出雲山の由来が書かれた説明版

現在は、東郷湖などを眺める展望台となっていますが、「出雲山」という名前で呼ばれています。

下照姫命が故郷の恋しさのあまりにこの高台から、出雲国方面をながめたといいます。

説明版には下記のことが書かれていました。

出雲山の由来

その昔、出雲の大国主命の娘で下照姫命は、出雲国を出立され、羽合町宇野と泊村字谷との境にあたる字「仮屋ヶ崎」の海岸に着船された。

ご休憩の後命は倭文神社の社地に住居をお定めになり、住民に安産の指導をされたが、故郷恋しさのあまり、日暮時になるとふさぎ込んだり涙したりされる日もあったという。

そんな時、少しでも出雲に近づこうとの想いからか、この高台まで歩を運ぶと、遠く出雲国や出雲富士の方向に向かって何事か小声でつぶやかれていた。

この姿を見た人々は命をおいたわしく思い、いつしかこの高台を出雲山と呼ぶようになったという。

この展望台に立って眺めると、東郷湖の向こうに羽合温泉や東郷湖羽合臨海公園、その向こうに茶臼山が見え、白砂青松の彼方には紺碧の日本海、西方はるかに中国地方最高峰の大山の雄姿がかすんで見える。伯耆一円を見渡す、まさに一大パノラマの景観といえよう。