四隅突出型墳丘墓(よすみとっしゅつがたふんきゅうぼ)の謎や時代背景など初心者でもわかるように整理してまとめてみました。

四隅突出型墳丘墓の歴史

弥代時代の首長のお墓

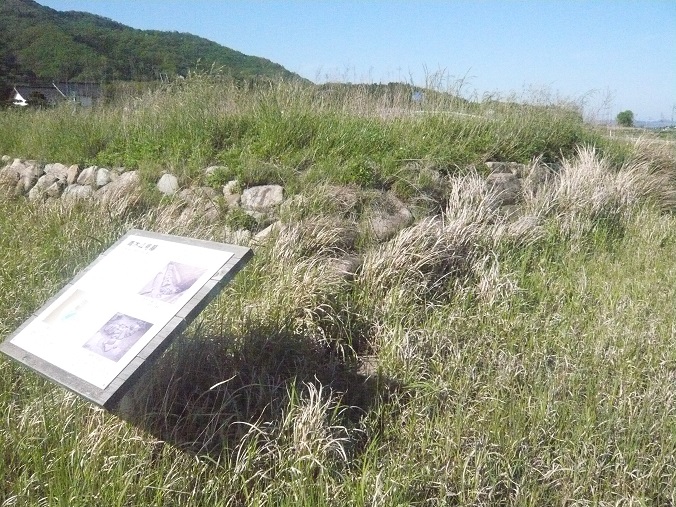

西谷2号墳 島根県出雲市大津町西谷

方形の四つの角が出っ張っているから、四隅と言うのはわかりますが、なぜ四隅突出型方墳と呼ばないんですか?

確かに方形の形をしていますね。しかし、方墳と言いますと、古墳時代になってからのものを言います。四隅突出型墳丘墓というのは、弥生時代のものなので、墳丘墓といいます。弥生時代の他のお墓も、墳丘墓と言います。

四隅突出型墳丘墓は、弥生時代の中期の後半に登場した首長のお墓で、弥生時代の終わり頃まで造られました。

初めて発見された四隅突出型墳丘墓

順庵原(じゅうなんばら)1号墓 島根県邑智郡邑南町上亀谷

1968年に国道建設に伴う調査で発見されました。当初は、中国山地の特異な形の古墳とみられ「四隅突出型方墳」と命名されていました。

また、3つのストーンサークルをもつ大変珍しい墳丘墓です。見学した感じでは、貼り石やストーンサークルは、現在見えません。

一般的に棺のある墳丘の上で祭祀が行なわれていたとされていますが、ここではストーンサークルの所で、行われていたんでしょうか。

小さな墳丘墓ですが、棺が3つあります。ストーンサークルも3つあるので、亡くなった人ごとに祭祀場があったんだろうかなどと想像します。

中国山地にも四隅突出型墳丘墓があるんですね。出雲市の方から、ここまで広がって来たんですかね?

いいえ。広島県の三次盆地には、初期の四隅突出型墳丘墓がたくさん発見されています。三次盆地から江の川沿いにここまで伝わって来たとされているのです。

四隅突出型墳丘墓の始まり

広島県の三次盆地には、四隅突出型墳丘墓の初期の遺跡として、宗祐池西1号・2号墓、殿山38号・39号墓、陣山墳墓群が発見されています。

陣山墳墓群 広島県三次市四拾貫町

残念ながら、埋め戻されていて、どこに墳墓があったのは確認できませんでした。

陣山3号墓 (赤丸は私が加工。) 発掘時の写真です。

初期の墳形は、隅がそんなに際立って長くありません。

初期の形は、四隅が伸びておらず、四隅の配列が規則正しく縦に並んでいます。これは、「踏石(ふみいし)状石列」とか「ステッピング・ストーン」と呼ばれています。

また今までは、三次盆地から北上し、広島県庄原市→鳥取県→島根県東部へと伝わり出雲の西谷古墳群などで急速に大型化したと考えられていました。

しかし、出雲市でも初期の四隅突出型墳丘墓の発見

島根県の出雲市にも三次盆地と同じような初期の墳丘墓が発見されました。

青木4号墓 島根県出雲市東林木町 復元されていて見学できます。

初期のものと同じように「踏石(ふみいし)状石列」があります。

青木4号墓 南西の隅の踏石状石列(赤丸は私が加工。)

こういう墳墓が発見されて、三次盆地から出雲平野には後から伝わってきたということではなく、西出雲と三次盆地は四隅突出型墳丘墓出現期から相互に関係があり、同時期に造られてきたと考え直されています。

しかし、出雲地方だけではなく、まだまだ発見されていない四隅突出型墳丘墓がどこかにあるかもしれません。

四隅突出型墳丘墓の分布

四隅突出型墳丘墓の分布 所在地を打ち込んでみました。

初期の墳墓が三次盆地に発生し、岡山県や兵庫県の中国山地にも伝わり、兵庫県の加古川市、小野市でも発見されています。

加古川市や小野市は、中国山地というよりはもう山陽の平野部に近いですね。

そして、その後出雲国から北陸(福井・石川・富山)に伝わっていったと考えられています。北陸地域の墳丘墓は、中国地方の墳丘墓と違い、貼り石されないという特徴があります。

また、そこから福島県喜多方市にある四隅突出型方形周溝墓に影響を与えたのだろうと言われています。

また、ざっくり日本海沿岸に分布という風に表現されていますが、但馬(兵庫県北部)や丹後(京都北部)には、四隅突出型墳丘墓が発見されていません。

『播磨国風土記』や『丹後国風土記』に、大国主命神話は登場しますが、別の氏族の系譜の事が記載されていますので、そこが四隅突出型墳丘墓が作られなかった理由なのかと想像したりもします。

※播磨国は、但馬国の南部ですが、但馬のことも書かれています。

『播磨国風土記』

渡来神である天日槍命が宇頭川(揖保川)にやってきた。土着の神である葦原志許乎命に「宿るところはないか」と尋ねたところ、志許は海中を許可した。すると日槍は剣で海水をかき混ぜて勢いを見せ、そこに宿った。

日槍の勢いに危機を感じた志許は、先に国占めをしようと川をさかのぼっていった。このとき丘の上で食事をしたが、このとき米粒を落としたため、粒丘と呼ばれるようになった。葦原志許乎命と天日槍命は山からお互い3本の葛を投げた。

志許の1本は宍粟郡御方に落ち、残り2本は但馬の気多郡・養父郡に落ちた。日槍は3本とも但馬に落ちたため、但馬の出石に住むことになった。

『播磨国風土記』

※葦原志挙乎命(あしはらのしこを)は、大国主命の別名

『丹後国風土記』

志楽の郷(もとの字は領知)

志楽と名づけた訳は、むかし少名彦命と大穴持命が、支配する天下を巡覧するとき、この国をすべて巡り終えた。さらに越の国にでかけるときに、天火明命を呼ばれて「あなたは、この丹後の国を治めなさい」と宣言された。

火明命は大いに喜んで、「末永く青雲の領知(支配)する国」と云った。それで、志らくという。

『丹後国風土記』残欠

古代出雲王の登場

考古学では、大きな墳墓が造られて始めて、弥代時代の王が登場したと理解されているようです。

時期的に弥生時代の後期は、いわゆる「倭国争乱」の時代です。諸国が争う状況で、強いリーダーシップを持つ王が求められたのかもしれません。

西谷3号墓 島根県出雲市大津町西谷

西出雲(出雲国の西側)では、東西40メートル×南北30メートルの方形部(突出部を除く)の西谷3号墓を初めとする、大型の墳墓群(西谷墳墓群)が登場しました。

同様に、東出雲(出雲国の東部)にも大型の墳墓群(塩津山墳墓群・安養寺墳墓群)が登場しました。

この塩津山には、一辺30メートル級の方形部を持つ塩津山6・10号墓があります。(未整備で、公開されておりません。)

また、もう消失してしまった安養寺墳墓群にも一辺30メートル級の3号墓がありました。

塩津山墳墓群 島根県安来市久白町

ここを登っていくと、高速道路上に整備された古墳時代前期の塩津山1号墳の見学ができます。

突出部の名残りのような突出部がついた方墳があります。

中規模の四隅突出型墳丘墓(仲山寺墳墓群や宮山墳墓群)は、復元整備されていて見学ができます。

標題の桜の木をバックに見える写真は、弥生時代の終末期の宮山4号墓です。

方形部は18mですが、突出部が袋状で長く、突出部を入れると30mあります。

宮山4号墓の突出部 島根県安来市西赤江町

なんのために四隅の突出部があるのでしょうか?

角は崩れやすく、四角形の墳形を保全するという物理的な説もありますが、通説では、墳丘の上に上るための通り道、墓道ということです。

それがさらに発展して、古墳時代の前方後円墳・前方後方墳の「前方部」になっていったという説があります。

後円部や後方部に棺(ひつぎ)があるので、そこへいくまでの通り道というわけです。

矢谷古墳 広島県三次市東酒屋町306−32

しかし、三次盆地の矢谷古墳という弥生時代の終末期の墳丘墓ですが、(弥生時代の物なので、矢谷墳丘墓が正しいらしい。)この突出部から登っていくというのが、どうもイメージがつきません。

でも、終末期にはすでに象徴化されていて、もう実際上の墓道ではなかったということなのかもしれません。

また、近くから見ても墳丘の形がわかりませんが、Googleアースの地図を角度を変えて上から見ると、前方後方墳のような形に見えます。いわゆる前方部のようなところにも突出部があり、四隅突出部が前方部に発展していったという説には疑問を感じます。

Googleアースの上から見た矢谷古墳

富家伝承 謎のエックス説

富家伝承本には面白いことがいろいろ書かれています。

ひとつは、なぜ東西出雲の弥生王墓群が、あの場所に造られているかということの理由です。引用はいずれも 『出雲と蘇我王国』(斎木雲州 著 大元出版)です。

西出雲王の神門臣家では、西谷に墳墓を並べた。それは敵の侵入を先祖霊が防ぐという考えから、斐伊川添いの道を守る意味があった。

東出雲王家は四隅突出墳を安来市に造ったが、そこは東から攻め来る敵を防ぐ位置として、選ばれた丘であった。

『出雲と蘇我王国』(斎木雲州 著 大元出版)

そして、なぜ四隅突出型なのかという理由です。

すなわち、このX印はサイノカミ男女神の体が重なる形であり、再生を示している。使者の魂が新生児の体に入って、生まれ代わることを祈るシルシであった。この考えは古代には、世界各地にあった。

『出雲と蘇我王国』(斎木雲州 著 大元出版)

西谷3号墓も上から見るとXに見える。

交合の印としてのXという話は、荒神谷遺跡の銅剣や加茂岩倉遺跡の銅鐸につけられた謎のX印にもつながる話で大変興味深いです。

しかし、ピラミッドのように上から見てXだと100%納得できるのですが、墳丘部の長方形の平坦なところにはなぜXの貼り石がされてないのかそこが一つ疑問です。

参考文献

- 鳥取県埋蔵文化財センター 『四隅突出型墳丘墓』

- 笠見智慧 論文 『墳丘墓からみる弥生時代後半期の山陰地方―器台形土器の地域性を中心として―』

- 島根大学考古学研究室調査報告 『山陰地方における弥生墳丘墓の研究』

- 島根県教育委員会2006年3月 『青木遺跡Ⅱ (弥生~平安時代編)国道431号道路改築事業(東林木バイパス)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ』

- 松木武彦編著 『古墳入門』 講談社発行

- 渡辺貞幸 著 『出雲王と四隅突出型墳丘墓 西谷墳墓群』 新泉社発行