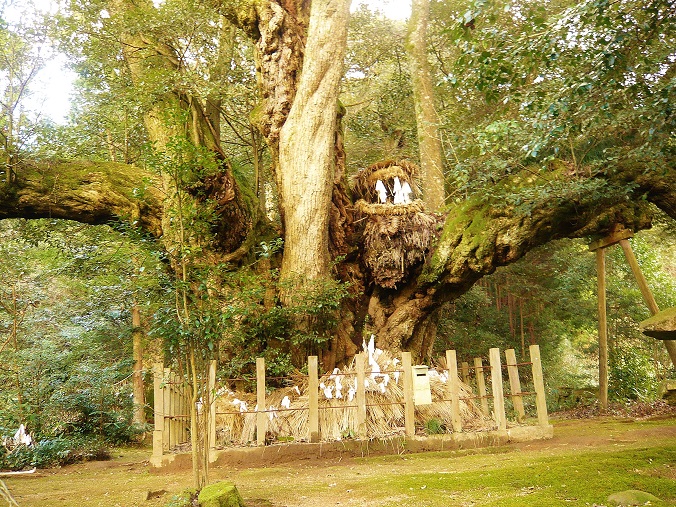

写真は、阿須伎神社(島根県出雲市大社町遙堪 1473)にあった荒神さんの一つ

はじめに

ここでは、主に中国地方で盛んにおこなわれている、藁で作った蛇を神木に巻きつける荒神(こうじん)について述べます。

小さな集落ごと、あるいは近接の合同の集落で祀られるので、様々な祭祀のやり方があり、一概にこのように行なうものとはいい切れません。

主に島根県東部、鳥取県や岡山の荒神について述べていきます。なお、島根県の西部では、荒神と呼ばれている信仰は少なく、荒神と同じような性格をもつ大元信仰が分布しています。

荒神 読み方

先に「荒神」をどう読むかですが、斎の木に藁蛇を巻く荒神は、一般的には「こうじん」と呼ばれます。

祭祀組織による分類

屋敷荒神

集落ではなく、その家の敷地内あるいは敷地外で家の守護神として荒神を祀るものです。

同族の荒神を家々に持ち帰って祀る場合もあるようです。

荒神信仰の始まりと考えられています。

何れにせよ外荒神の信仰の源をなすのはその部落をひらいた旧家筋にまつられているものと考え方が強い。

石田隆義 『出雲・大和の民俗と火の神』

同族荒神(血縁による祭祀)

地域の開拓者の本家で祀られていた屋敷荒神を、本家・分家と同族が拡大し、同族のみで祭祀を行なう同族の荒神を言います。この祭祀の構成する家をカブと呼んだりします。同族内のみで祭祀分担します。

仮に田中一族だとしたら、「田中荒神」と呼びます。

地荒神(同じ集落による祭祀)

集落も同族外の家も移り住み、同族外の家も入り行うようになります。血縁的なつながりから、地縁的な祭祀に変わっていきます。

総荒神

志多備神社 桑並地区の総荒神 島根県松江市八雲町西岩坂1589

小字(こあざ)単位の荒神が多いけれども、集落が2つ以上で合同の荒神を祀る場合、「総荒神」と言ったりします。

民俗学において、祭祀組織は、

屋敷荒神 → 同族荒神 → (荒神講)→ 地荒神 → 総荒神

のように変化していったと考えられています。

また、荒神講は、地域の構成員が全て祭祀に参加するのではなく、個々の家が加わる形態で中間のものとされています。

集落の生成、発展、消失によって祭祀組織が変化し、複合的な集落から村の氏神に発展して荒神社になる場合もあります。

祭祀の形態による分類

藁で蛇を作って神木に巻きつけるのが一番多いですが、必ずしも藁蛇がない荒神も多く多種多様です。

○ 神木に藁蛇を巻きつけるもの

○ 祠や石に藁蛇を巻きつけるもの

○ 垣に藁蛇を奉納するもの (垣とは四面を木辺や石などで囲ったもの)

○ 二本の神木に藁蛇を張り渡すもの

○ 二本の注連縄を奉納するもの

○ 藁蛇をつくらないもの

その他もあり。

何回藁蛇を神木に巻くか

これも集落によってまちまちだと思いますが、何回巻いたか書物で記載のあるのは「7回半」です。

松江市八幡町辺では秋の荒神祭の日には、部落の荒神注連(荒神綱)を引っ張って部落の田圃道を廻るが、その時「荒神巻いた、よう巻いた、七廻り半巻いた。」とはやす。

石田隆義 『出雲・大和の民俗と火の神』

(隠岐の)飯美地区の荒神さん 荒神さんがあるのは白髭神社の境内で欅の木に七撒き半の帯まきである。

山陰民俗学会 『山陰民俗叢書6 家の神・村の神』島根日日新聞社

荒神祭りの内容

これも集落によって多様です。

藁蛇がどのような役割を果たすのかということも様々ながら、その祭りの内容も集落ごとに違います。

石田隆義氏によれば、祭りの時期が違うけれど、大和地方の「ノガミ祭り」(稲や麦の藁で蛇を作る)や「カンジョウ掛け」(雌雄の綱を作り二つの木に渡す)に似ている側面もかなりあるようです。

山陰の荒神祭りは、11月から12月にかけてが多く、ノガミ祭りは5月~6月頃が多いようです。

【荒神祭の主な内容】

〇 藁蛇を作ってから、集落内を練り歩く藁蛇で綱引きをする

〇 藁蛇を地面に敷いて相撲をとる

〇 毎年あるいは何年かごとの荒神神楽を施すところも多い。

〇 荒神神楽を奉納する

〇 お神酒や小豆飯などを奉納する

〇 おこもりをする

〇 直会をする

荒神の性格

おどろおどろしい藁蛇の姿から、たたる神恐ろしい神を想像してしまいがちですが、民俗学の世界では、一族の守り神が出発点であり、祖霊信仰がその本質ととらえられています。

祖霊信仰ゆえ農耕神や牛馬神とも結びつきさらに多様な性格がもつにいたっています。

地主神や産土神、大歳神や竃神とも結びついている地域もあります。

なぜ荒神と称するか?

習合する荒神

仏教の「三宝荒神」や陰陽道の「土公神」とも習合し、「三宝荒神」の名称で荒神を祀っているところも多いです。

なぜ荒神(コウジン)というのか定かではありませんが、逆に習合した神の名称から荒神にいたったのではないかとの逆の想像も成り立つのかもしれません。

三宝荒神とは

【三宝荒神】三法を守護するという三面六臂(ろっぴ)で忿怒(ふんぬ)の相の神。近世には、竃神(大年神・興津彦命・興津比賣命)の俗称。荒神。

『岩波古語辞典』大野晋、佐竹昭広、前田金五郎 編

仏教で三つの宝は仏・法・僧。三面六臂とは、顔が三つで手が6本で、激しく怒った顔の神様ということです。

土荒神とは

どこうじん【土公神】

陰陽道系の神で、《和名類聚抄》には、土公とあり、春は竈(かまど)、夏は門、秋は井戸、冬は庭にいる遊行神とし、《簠簋内伝(ほきないでん)》もこの説を踏襲する。

土公は地霊的存在で、その所在を侵すとたたるとされ、平安時代以降陰陽師による地鎮の土公祭が行われた。現在では竈神の様相が強いが、四季の土用には土を動かすなとか、春秋の社日(しやにち)には土公神をまつるなど,地霊的側面もある。

中国地方の民間ではロックウサンなどと呼ばれ,家の火所にまつられ,火や竈の神のほか農業神や家族の守護神とされる。

株式会社平凡社世界大百科事典 第2版

荒神=アラハバキ説

民俗学者 吉野裕子氏のアラハバキ神から荒神になったのではないかという説もあります。

諸記録によって、アラハバキ・門客人・客人などと呼ばれる社を概観したが、これらの神が荒神につながっている例が、島根県八束郡千酌の尓佐神社に付属する荒神社に見られる。

この社は尓佐神社の境外摂社であって、本社から数百メートル東寄りの森のなかに祀られる荒神の社であるが、同時に客人社でもあって、その通称は「オキャクサン」あるいは「マロトサン」である。

さらに重要なことは、この社が昔は、アラハバキサンと呼ばれていたということである。

爾佐神社の塩田宮司は、筆者にかつて「いまはまったく忘れられているが、この荒神社は昔は、アラハバキサンと呼ばれていた。島根半島にはこうした例は少なくない」と教示されたことがある。つまりアラハバキ・マロト・荒神の三者はひとつなのである。

この御敷地の外側に顕現するハハキ神は、その内から外へあらわになった意味で、「顕波波木」と言われるようになり、ここにアラハバキの神名が神名が新しく生まれることになる。

この「アラハハキ」には「顕」よりはやさしい漢字の「荒」があてられて「荒波波木」となり、やがてこの「荒波波木」から「波波木」が脱落してたんに「荒神」となり、それが「コウジン」と音読されるにいたったのではなかろうか。

吉野裕子『山の神 易・五行と日本の原始蛇信仰』講談社学術文庫 93頁

荒神の祭神はだれか

山陰の宮司さんに聞けば、「スサノオノミコト」と答えることが多いと思います。

出雲国の『雲陽誌』(1717年)には、素蔓鴫尊が7例、興津彦興津姫が6例書かれているのみで、ほとんど記載されていません。

荒ぶる神ということから、スサノオの命になったのか、あるいは出雲族の始祖と記紀神話で書かれているからなのか理由はわかりません。

ただ、『鳥取県神社誌』( 鳥取県神職会 昭和10年発行 )編纂餘録によると(14ページ)、「別に祭神は無かりしが、明治維新の際祭神決定の際官より通達に、例へば荒神は素戔嗚命の如きと指示せらるたる結果」と記載されています。

しかし、江戸時代の末期、嘉永三年(1851年頃)の鳥取藩「神社御改帳」見ると、やはり荒神は素戔嗚命と書かれています。

しかし、岡山県北部の真庭郡では、豊受大神、誉田別命、猿田彦命、須佐之男命、大国主命、鼻高天狗などというように、集落ごとに荒神に見立てられる祭神が様々です。(参考 『山陰民俗叢書6 家の神・村の神』)

一族の守護神あるいは集落の守護神という観点ならば違いがあって当然かと思われます。

荒神の信仰はいつからか。

前掲の『雲陽誌』(1717年)には実に4,805の荒神が各地に記されていますので、江戸時代の中期には存在したことが確認できます。

神社の境内に鎮座している荒神祠の大半は、元々神社の境内にあったものではない場合が多いです。

しかしながら、氏神よりも荒神が古いという地域の伝承もあります。

その一つは先にも触れた簸川郡鷺浦であって、氏神は伊奈西波岐神社であるが、その境内に浦全体の荒神があって、これが氏神より古いと伝えている。

簸川郡北浜村唯浦の例で、氏神は事代主命を祀り、田田神社と称するが、由緒不明、そして伝えるところによるとその境内にある荒神の方が田田神社よりは古く、故に参拝してもまず荒神を拝んでから田田神社を拝まなねばならないとして、現に誰もが実行している。

山陰民俗学会 『山陰民俗叢書6 家の神・村の神』

伊奈西波岐神社と田田神社は、『出雲国風土記』(733年)記載の神社です。それより、古いとしたら、奈良時代以前に荒神信仰が存在したことになります。ただ、荒神の宮地に後から氏神が遷座してきた可能性もあるのかもしれません。

近世に再生産した荒神もあると思います。

それをもって新しいものであると断言するわけにはいきませんが、いつの時代から信仰が始まったかの証明が極めて難しいです。

参考文献

石田隆義 『出雲・大和の民俗と火の神』

山陰民俗学会 『山陰民俗叢書6 家の神・村の神』島根日日新聞社