自然石を神霊が宿ると考えて祭祀対象とする巨岩を磐座(いわくら)と言います。

また同じような言葉で、磐境(いわさか)という言葉があります。

磐座と全く同じ意味であるという説もありますが、磐境は、人の手が加わったもので磐座とは違うという説もあります。

ここでは磐境(いわさか)を考察していきます。

磐境とは

『岩波日本史事典』によれば、

磐境 神祀りのために岩石で構築された祭場。神社社殿の発生以前の、神を祀る場を区画する施設と考えられる。

磐境の名称は日本書紀神代天孫降臨章第2の一書に〈 天津神籬(あまつひもろぎ)及び天津磐境を起こしたて 〉とあるが初見。

永原慶二監修『岩波日本史事典』

単純に巨石を祭祀対象にするだけでなく、「場を区画して」、祭場を作ることを磐境というように意味がとれます。

「境」という漢字が祭祀空間を作り出す意味合いのようです。

『日本書紀』の記述が、「起こした」とあるから、祭場をつくることと考えられます。

本によってはまだ具体的な記述があります。

磐境は多くの石を配列して祭場を区切り、一定の聖域を画したものや平面四角または円形に石を積み、ここに常緑のサカキなどを使った神籬を組み合わせて神を招く場としたものである。

田中琢・佐原 真 編集代表 『日本考古学事典』 三省堂

縄文時代のストーンサークルなども、このカテゴリーだと当てはまるのではないかと思います。

『出雲国風土記』における「さか」

「磐境」(いわさか)の「さか」は、漢字で書くと、境であり、そこから、石垣のような他の場所を区切るという意味合いが強くなると思われます。

奈良時代の漢字は、いわゆる借り物であって、漢字から離れて、「さか」から考えてみます。

「さか」といえば、記紀神話で、伊邪那美命が黄泉の国に行ってしまった所の、黄泉比良坂(よみひらさか)がまず浮かんできます。松江市東出雲町が比定地の一つとして有名です。

一般的には、地上の世界と死者の国との「境界」と考えられており、それが一般的には坂道のように思われています。

黄泉比良坂の伝承地 島根県松江市東出雲町の伊賦夜坂(いふやさか)

しかし、『出雲国風土記』には、黄泉比良坂とはまた別の記載があります。

脳磯(なづきのいそ)

前略

磯から西の方に窟戸(いわやど)がある。高さ・広さはそれぞれ六尺ばかりである。窟の中に穴がある。人は入ることはできない。

奥行きの深さは不明である。夢でこの磯のあたりに行くと、必ず死ぬ。だから土地の人は古より今にいたるまで、黄泉の坂・黄泉の穴と名づけている。

島根県古代文化センター[編] 『解説 出雲国風土記』 今井出版

黄泉の坂=黄泉の穴とはどういうことでしょうか?

坂のある洞窟をイメージをする人が多いと思います。

しかし、仁多郡の所での使い方を見ると、

御坂山(みさかやま)。郡家の西南五十三里の所にある。この山に神御門(かみのみと)がある。だから御坂という。〔備後と出雲の堺にある。塩味葛がある。〕

志努坂野(しぬさかの)。郡家の西南三十一里の所にある。〔紫草(むらさき)が少しある。〕

島根県古代文化センター[編] 『解説 出雲国風土記』 今井出版

山には当然坂道があります。だから、どの山にも坂の名前がついても当たり前ですが、「神の御門」があるから、「御坂」なのです。

穴=坂、御門=御坂ということから、穴=門=坂で、神の御門なわけで、坂は祭祀場をいうのではないかと考えました。

あるいは、「備後と出雲の堺=御坂」ということで、御坂=境=異界の入口=穴=門なのかなあとも思います。

境や穴そのものが御門(みと)として、祭場であったとしか考えられません。

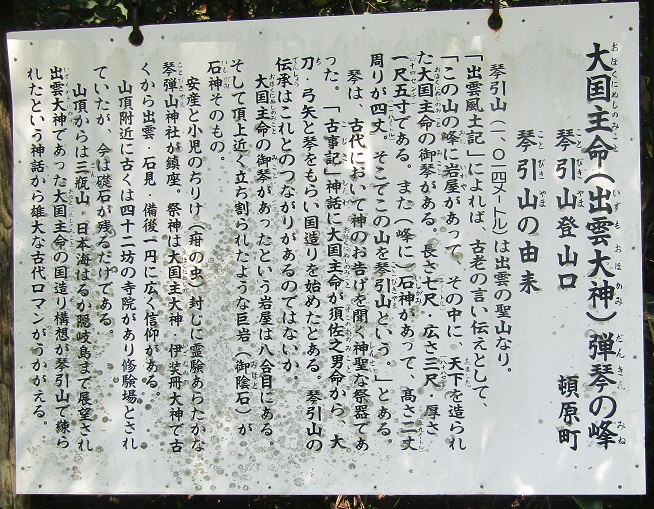

そして、頭に浮かんだのが、琴引き山の頂上近くの石神です。

琴引き山の説明版

説明に「御陰石」(みほといし)とあります。つまりはこの石神は、穴であり、神門でもあるのです。

現在は、石の門の奥に神社が建てられていますが、もしかしたら、この神門そのものが太古御神体だったのではないか。

女夫岩遺跡 島根県松江市宍道町白石3313-1

古墳時代中・後期頃の土師器や須恵器片が発掘され、古墳時代の祭祀遺跡といわれています。

「女夫(めおと)」と夫婦岩のように命名されていますが、この岩もまた「御陰石」のようにも見えます。

磐座(いわくら) 考

磐座 いわくら

神の座としての石。磐座は磐境であるとの説もあるが、両者は区別して考えられる。本来神の招代であったが、後に神の座がそれ自体として崇敬されるに至ったものであろう。

その明確な事例は古墳時代から現れ、三輪山や宗像沖ノ島の磐座祭祀が著名。

永原慶二監修『岩波日本史事典』

神霊は、天上にしかいない存在ではなく、漂いながら動くことができ人に神がかりして託宣を行ったり、樹木や岩石に依りつくと考えられてきました。

いつの時代から、そうなのかわかりませんが、岩石に依りついて祭祀対象になったものを磐座(いわくら)と呼びます。だから、祭祀対象ではない岩石は、磐座とは言いません。

巨石を祀る立石神社 島根県出雲市坂浦町1503

祭神 多伎都比古命。建築物としての社の無い神社です。

吉野裕子 クラ説

神が降臨する岩として、磐座(いわくら)と呼ばれ、その「くら」には、「座」という漢字が当てられ、神が降りる座、つまり「降臨する場所」として一般的に考えられています。

しかし、民俗学者 吉野裕子氏は、クラ=座ということに本来の意味ではないと考察します。

クラの神々

『古事記』には「クラ」のついた神名が登場します。

A 天之闇戸神(あめのくらどのかみ) 山の神と野の神との間に生まれた神で渓谷の神

B 闇於加美神(くらおかみのかみ) 渓谷の水をつかさどる神

C 闇御津羽神(くらみつはのかみ) 渓谷の水をつかさどる神

D 闇山津見神(くらやまつみのかみ) 谷山をつかさどる神

この四神に共通する点は、

①いずれも渓谷をつかさどる神である。

②四神のうち三神までが殺された迦具土神の所生であって、しかもBとCは手の股、Dは足の股間からの所生である。迦具土神自身、伊邪那美神の陰を灼いた神である。

『日本古代呪術 陰陽五行と日本原始信仰』吉野裕子 講談社文庫

そこから、クラはV字型つまりへこんだ、凹状態のもの、つまりは穴をさす古代日本語ではないかと推察します。

渓谷、手の股、足の股間はいずれもV字型を連想させるものである。

谷は山と山がせまりあった窪みを意味し、典型的なV字の象徴物である。「クラ」は谷の古語とも言われている。

『日本古代呪術 陰陽五行と日本原始信仰』吉野裕子 講談社文庫

久良彌(くらみ)神社 島根県松江市新庄町994

祭神 闇於加美神 速都牟自別神 古代には「闇見国」(くらみこく)が、島根県東部にあったようである。

倉とクラ

早稲田大学の郭安三氏の見解をまず引用しています。

その見解とは、

日本において、『アナグラ』とか『ヂグラ』とか、縄文時代から弥生時代前期にも貯蔵用の竪穴の遺跡がある。

しかし、弥生時代中期以降姿を消し、渡来した高床式にとって代わられたと思う。

『クラ』は貯蔵機能を等しくする地上倉に乗り移ってしまった。

クラの本義であった『地面に穴』のという記憶や言い伝えは風化してしまったのでなかろうか。

台湾(閩南)ではアナは『窟仔』(クッラァ―)と発音される。日本古代語のクラはこのクッラァ―でないか。

『日本古代呪術 陰陽五行と日本原始信仰』吉野裕子 講談社文庫

まとめると、高倉の倉は、竪穴である「クラ」が起源ではないかということです。

その見解などにより、クラ自体の意味が、一般的な神の降臨する意味とされた原因について、このように結論づけています。

クラには本質的に神聖な意味はない。石座(イワクラ)とか神座(カミクラ)とかはいずれも神のみあれされる大元の疑似女陰であるが故に神聖なのである。

『日本古代呪術 陰陽五行と日本原始信仰』吉野裕子 講談社文庫