出雲市西林木町の伊努神社が「西の宮」と呼ばれるのに対し、出雲市東林木町の都我利神社は、「東の宮」と呼ばれています。

この都我利神社は、阿遅鉏高彦根命(あぢすきたかひこね)を祭神としていますが、祭神については様々な説があります。

それでは、都我利神社の祭神のいくつかの説について紹介しましょう。

都我利神社 島根県出雲市東林木町672

都我利つがり神社とはどんな神社?

『出雲国風土記』や『延喜式神名帳』に載っている古社

〇『出雲国風土記』(733年)では、神祇官社7つの伊努いぬ社・伊農いぬ社(字が違っていても意味は同じ)の一つだと考えられている。

〇元々は、赤衾伊努意保須美比古佐和気能命(あかふすまいぬおほすみひこさわけのみこと)をまつっていたのか(この祭神については、赤衾伊努意保須美比古佐和気能命と朝村権現)、それとも地名の伊努郷の神社を表しているものか不明

〇『延喜式神名帳』(927年)においては、都我利神社として記載されている。

出雲国風土記時代のイヌ社(伊努社・伊農社)が、いくつかの式内社を発生したとされている。

イヌ社(伊努社・伊農社)⇒ 【延喜式神名帳】都我利神社・伊佐波神社・伊努神社・同社神魂伊豆乃売神社・同社神魂神社・同社比古佐和気神社・意布伎神社

※「同社」を境内社とする説も強いが、そうではないとする説もある。ちなみに、同社比古佐和気神社の比定社は朝村権現で、山の頂上近くにあり、境内社ではない。

江戸時代には八王子大明神であり、阿遅鉏高彦根命がすでに祭神だった

〇天和3年(1683年)の『出雲風土記鈔』に「八租父大明神」との名前が登場。それがどの式内社かは不明。

〇寛永2年(1705年)の『神社書出帳控』に「楯縫郡東林木村都我利神社、神明帳在出雲郡都我利神社 此社也。一八王子大明神、味耜高彦根尊」と書かれていた。

〇享保2年(1717年)の『雲陽誌』に八王子(大明神)が、式内社 都我利神社であることが書かれた。👉後で詳しく述べます。

〇『延喜式神名帳』の伊佐波神社が明治41年に合祀されている。(元の鎮座地は、青木遺跡の所)

〇いつ遷座して、現在のところに都我利神社が建てられたか不明ですが、現在の神社の後ろの山(蜂塚山か)に神社跡があるようです。

都我利神社と背後の山

『雲陽誌』に書かれた都我利神社

八王子 味耜高彦根神をまつる、【延喜式】に都我利神社といふは斯社の事なり、本社八尺に九尺南向、拝殿二間に三間、祭祀四月十四日八月十四日神事あり、西の方に的場あり、此處にて百手の的ありたりといひ傳れとも、慶長の比よりその事たへて今はなし、

當社の縁起なりと傳るをみるに、白雉三年壬子四月朔日此社に勧請したり八王子と称するは五男三女なり、或書には都我利神社とあり、其神二座味耜高彦根神と彦根の神の持たまへる剣をあはせまつるといへり、

【神代巻】に天稚彦己に死したまひたるとき、味耜高彦根の神天に昇て喪を弔彦根の神の容貌天雅彦のいける時に似たるゆえに、天雅彦の親属妻子皆吾君在とて衣帯に攣牽且喜且慟、時に彦根の神忿て曰朋友の道理宣相弔に汚穢を不憚哀て我を亡者に誤といひて其帯ける剣を抜て喪屋を斫仆たまふ剣なり、我里と云又は神戸の剣ともいふ、

【天書】に都我利といふ故に社の号とはなるなり、此神武威あるゆへに大己貴命霊剣を授たふといへり、郡郷山河原野に至るまで悉平治し、春の耕夏の耘り(くさぎり)を教たまう、故に味耜高彦根の神とは申なり。社司の傳に此神は大己貴命の第八の御子なるゆへに、八王子大明神と申たてまつるなり、

『雲陽誌』

現代語にして、ポイントだけ書きます。

八王子大明神は、白雉三年(652)四月の勧請。

かなり古いですが、どこから勧請したのでしょう。

八王子と称するのは、①五男三女だから。②阿遅鉏高彦根命は、大己貴命の8番めの王子のため。

この神社は、「阿遅志貴高彦根命」と「阿遅志貴高彦根命の持つ剣」を合せまつる。

天稚彦が死んだとき、天に昇ってきた味耜高彦根命が弔いに訪れた。その姿が天稚彦に瓜二つだったため、天稚彦の親族に生き返ったと勘違いされた。間違われた味耜高彦根命は怒って、腰の剣で天稚彦の喪屋(もや)を切り伏せた。

この剣が「我里(がり)」または「神戸(かむど)の剣」という。この「我里」が「都我利」の社号となった。

八王子信仰 阿遅鉏高彦根命は8番めの子か?

『雲陽誌』に書かれた内容をひとつひとつ吟味していきます。

阿遅鉏高彦根命は、大己貴命の8番めの王子、大己貴命の子が五男三女ということですが、だれなのでしょう。

記紀神話に登場する大己貴命は、男神は、①阿遅鉏高彦根命②事代主命③建御名方命の三神、女神は①下照姫命の1神だけです。全部で四神しかいません。でも、『出雲国風土記』に登場する神を入れると、確かに八神にはなります。

しかし、そういう話ではなく、中世の神仏習合の神、八王子神(八将神とも)を思い浮かべる人の方が多いのではないでしょうか。

その八王子神は、近江国牛尾山(八王子山)の山岳信仰と天台宗・山王信仰が融合した神仏習合の神だと言われています。

都我利神社の鎮座している山の北西には、杵築(出雲)大社の別当寺を務めた天台宗の鰐淵寺がありますし、他の地域より影響力は強かったのではないでしょうか。(鰐淵寺の近くにも八王子権現がありました。⇒ 蘇える出雲王朝 斐代神社 島根県出雲市唐川町158)

日吉山王権現あるいは牛頭天王の8人の王子が、八王子権現です。

武頭天神社 都我利神社境内社 武頭(塔)天神は、牛頭天皇です。

その八王子の実態は、神道の神とは本来関係ありません。

ちなみに、八王子の名前は諸説ありますが、『武答天神経』では、こうなっています。(参考 『神道集』の神々)

第一王子は星接、別名は太歳神、または相光天王、本地は普賢菩薩である。

『武答天神経』

第二王子は唵恋、別名は大将軍、または魔王天王、本地は文殊師利菩薩である。

第三王子は勝宝宿、別名は歳刑神、または徳達神天王、本地は観世音菩薩である。

第四王子は半集、別名は歳破神、または達尼漢天王、本地は勢至菩薩である。

第五王子は解脱、別名は歳殺神、または良侍天王、本地は日光菩薩である。

第六王子は強勝、別名は黄幡神、または侍神相天王、本地は月光菩薩である。

第七王子は源宿、別名は豹尾神、または宅相神天王、本地は地蔵菩薩である。

第八王子は結毘、別名は大陰神、または倶摩良天王、本地は龍樹菩薩である。

剣を祭った神社説─本居宣長『古事記伝』 つむがり─つがり─剣

本居宣長の弟子である国学者 千家俊信『出雲国式社考』で述べられている説です。

本居宣長の『古事記伝』に述べられる八岐大蛇の体から出てきた草薙の剣(日本書紀では天叢雲剣)を考察した文章を引いてきて、この神社はもともと阿遅志貴高彦根命の持つ剣を祀るものであり、阿遅志貴高彦根命は後から副えて祀られるようになったのではないか?という説です。

『古事記』では、まず「都牟刈の大刀」と書き、続いて「草薙の大刀」と表記するのです。

「つむがり」とは物を鋭く裁断する様を言い、今の世に「づかり」、また「すかり」と言うのが、このことだ。大神宮の神宝に「須我流(すがる)の横刀」というのがあり、延喜式や皇太神宮儀式帳などに見える。また「須我利(すがり)の劔(たち)」とも呼ぶ。

本居宣長 『古事記伝』九の三十五葉

また、延喜式には出雲国出雲郡に都我利神社というのがある。これらも同じ言葉である。

さて、「都流岐(つるぎ)」と言うのも、この「都牟賀理(つむがり)」が縮まった名(「がり」は「ぎ」と縮まり、「む」は「る」と通う。)だとすると、「都牟刈之大刀」は「剣の太刀」と言っているのと同じである。

※「すかり」は、あまり現代人は使いませんが、小学館『精選版 日本国語大辞典』によると「たやすく、気持よく事が行なわれるさまを表わす語。一刀のもとに、たやすく物を断ち切るさまなどにいう。さっくり。」とあります。

現代では、剣も太刀も漢字で書くと同じ言葉で、言葉を2重に重ねただけに思えますが、「つるぎ」の古い形が「都牟賀理(つむがり)」という言葉であり、「都牟賀理の大刀」というのは「よく切れる太刀」といったところでしょうか。

しまいに形容詞であった「つるぎ」も形容詞がかかる「大刀」も同じ意味になってしまったということなんでしょうね。その理屈からすると、都我利神社は、現代で言うと「剣(つるぎ)神社」ということになります。

しかし、古代の形容詞のままの意味だとすると「よく切れる」神社とも言えます。この考えからしても、天雅彦と間違えられ、怒って喪屋をカムドの剣で切った様子に関連しそうです。

都我利神社祭神 出雲国造祖 津狡(つがり)命 説

明治9年の『特選神名牒』(とくせんしんみょうちょう)には、千家俊信の説を載せつつも、おそらく、祭神は出雲国造系図の津狡(つがり)命ではないかとしています。該当ページは⇒ 特選神名牒 出雲国

こは恐らく出雲国造系図に天穂日命、武夷鳥命、伊佐我命、津狡命云云、とある津狡命のことを神明帳考証に按出雲臣譜武夷鳥命其子津狡命、狡當ㇾ作ㇾ狩云云、都我利神社津狩命欺とあるを、信友書入に狡の字、延經神主は當作狩といへど、狡も狩の義ある字なれば改るに不及なり。式に出雲国出雲郡都我利神社、伊佐波神社と次第してあるも由ありと見えたる。系図の津狡命の狡の字、考証には津狡命の狡の字、考証には狡とあるは、然かける本もありしにや。とまれかくまれ次に伊佐波神社と列立したまえる、かたがた津狡命にはあらざるかよく尋ぬべし。

『特選神名牒』

※神明帳考証・・・享保18年(1733年)に完成した式内社を考察した本。

※延經神主・・・『神明帳考証』の作者 出口(度会)延経のこと。

江戸時代の『神明帳考証』という本に書かれた考察を元に、都我利神社祭神は、津狡(つがり)命ではなかったのかということを主張しています。

論理としては、神社名と祭神名が同じということもありますが、式内社の次に書かれた伊佐波神社の伊佐我命(津狡命の父親)もまた国造系図に登場するという理由です。(※なお 「波」と「我」の漢字の違いはあり。)

『特選神名牒』に関わった栗田寛の『神祇志料15-17巻』にも津狡命と伊佐我命が祭神であることが書かれています。

出雲国造系図というが、北島家と千家家では名前が違う

北島国造家の『出雲国造系譜』では、「津狹命」となっていますが、千家国造家の『出雲国造傳統略』では、「津佐命」となっています。(出雲国造家は、南北朝時代に二つの家に分かれた。)

津狡命の神系 大国主命系の神では?

出雲口伝によると、出雲の神系は、主なものとして①八束水臣津野命系(大国主命系)─神門臣②事代主命系③天穂日命系があるそうです。

しかし、戦後の古代史専門家の通説は、①と②は、記紀神話の作者の作り話であり、実際には③の天穂日命系しかいないというのでした。

その片方で、通説では出雲国造家は、松江市の大庭を拠点とした豪族で、出雲国西部に移転してきた時代はかなり遅く、専門家によっては、鎌倉時代と主張する人もいます。

そうなると、出雲国西部で出雲国造家の神を祀るというのが、理屈に合いません。

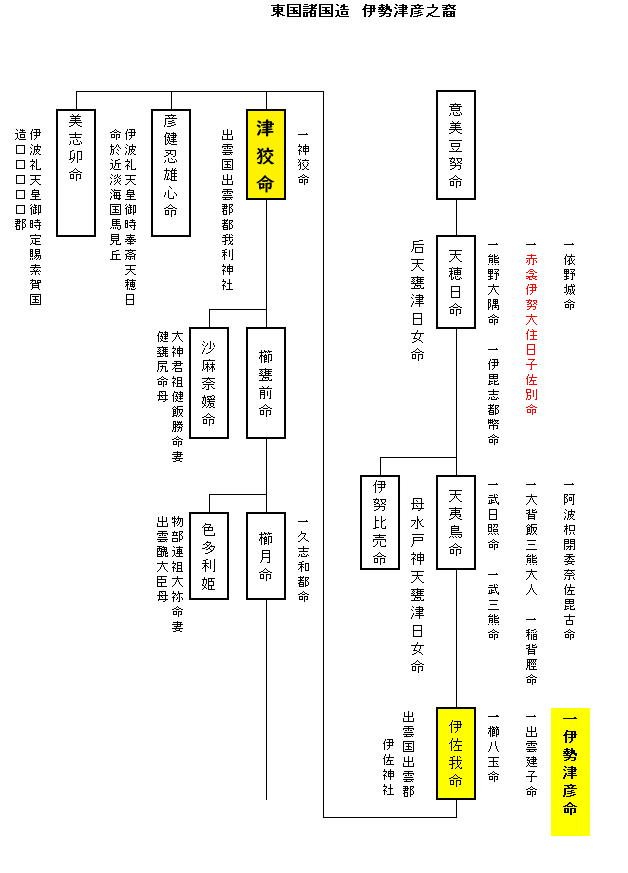

『東国諸国造 伊勢津彦之裔』という伝承系図があります。 ⇒国立国会図書館デジタル図書館で見れます。

いわゆる関東の国造の系図です。この系図を見ると、意美豆努命の五代目に津狡命が登場します。

また、天穂日命から、第四代目が津狡命ということになります。

しかし、天穂日命の親は、天照大御神なはずで、間違っている!と思われる方が多いと思います。

しかし、そもそも伊佐我命の亦の名に伊勢津彦命もあり、(※系図の伊佐神社は、「伊佐波神社」の間違いです。)見ようによっては、八束水臣津野命系の神々が紛れ込んでいるとも考えられます。(ちなみに7代目の出雲色多利姫は、出雲口伝によると事代主命系だそうです。)

参考文献

- 鳶巣郷土誌編集委員会編『ふるさと鳶巣物語』

- 式内社研究会編『式内社調査報告書 第二十巻 山陰道3』皇学館大学出版部