荒神谷遺跡の存在する場所は、 島根県出雲市斐川町神庭である。この「神庭」(かんば)だが、「庭」はもともと神事の場所、祭場を意味することばである。そういう地名の所に、多数の青銅器が出土したところが、たいへん興味深い。

さて、その斐伊川町神庭のあるところは、『出雲国風土記』時代(733年)には「健部郷」(たけるべごう)と呼ばれていた。

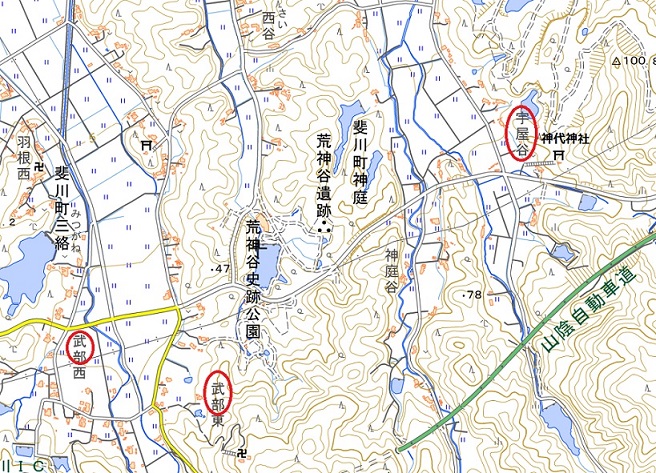

国土地理院の地図 ※ 注目すべき地名に赤丸を書き加えた。武部は、健部郷の名残りだと思われる。

なぜ「宇屋の里」から「健部郷」に変わったのか

この「健部郷」の『出雲国風土記』に書かれている由来である。

健部郷(たけるべごう)。

郡家の正東一十二里二百二十四歩の所にある。先に宇夜里(うやのさと)と名づけたわけは、宇夜都弁命(うやつべのみこと)がその山の峰に天から降っていらっしゃった。その神の社が今にいたるまで、なおこの場所に鎮座していらっしゃる。

だから、宇夜里といった。後に改めて健部と名づけたわけは、纏向檜代宮御宇天皇(まきむくひしろのみやにあめのしたしらしめししすめらみこと)(景行天皇)がおっしゃられたことには、「わたしの御子、倭健命(やまとたけるのみこと)の御名を忘れまい」と健部をお定めになった。

そのとき、神門臣古彌(かんどのおみこみ)を健部とお定めになった。健部臣たちが古から今までずっとここに住んでいる。だから、健部という。

島根県古代文化センター[編]『解説 出雲国風土記』 今井出版

元々は、宇夜都弁命という神、「都弁」(つべ、とべ)は、女首長を指す言葉なので女神、その女神が「その山」(どの山か?)の峯に天降り、その社があるので「宇屋の里」と言った。

しかし、その後地名が、ヤマトタケルの御名代部の「健部」にちなんで名前を変えたという話である。

『出雲国風土記』に古い里名を記しているところは他にないと思う。なぜに、あえて記す必要があるのだろうか。

ここの記述は、単純に考えると、出雲国西部の豪族である神門臣氏が、景行天皇の頃、ヤマト王権の中央集権化に呼応して、健部の部民になったということである。

それが強調したかったのかと思われるが、過去の宇夜都弁命という女神の話をあえて記載せねばならないほどの、出雲西部では、いにしえの重要な女神であったのだ。

ここの「健部郷」は、隣に位置する意宇郡宍道郷との境界線で、宍道郷とは違って、古墳の形状が円墳や前方後円墳で異なっていた。そのことが、古墳時代に西部の豪族が東部とは違う形でヤマト王権とつながるようになったという説を裏付けるものとされているが、果たしてそうなのであろうか?

健部臣は存在したのか

「健部臣たちが古から今までずっとここに住んでいる。」ということだが、天平11年(739年)の『出雲国大税賑給歴名帳(いずものくにたいぜいしんごうれきみょうちょう)』(正倉院文書)にはどのように載っているのか。

ただ、この正倉院文書は、郷内全部の氏ではなく、扶養を要する高年の者や年少者の属する戸主の姓氏しかわからない。

○出雲郡

建部郷

建部臣 十三戸 建部首 一戸 建部 四戸

語部君 二戸 語部 一戸

鳥取部首 一戸

掃守首 一戸

日置部 一戸 掃守は「かにもり」「かもり」と読むらしい。

『出雲国大税賑給歴名帳』

確かに、奈良時代は建部郷(健部郷)は建部臣が圧倒的であることは間違いないようだ。

しかし、この建部(健部)が設定されたのはいつの時代で、いつごろまで名代部として機能していたのか。

『精選版 日本国語大辞典』によると、

武部・建部・健部(読み)たけるべ

【名】 令制前の軍事的部民(べみん)の一つ。日本武尊(やまとたけるのみこと)の名を伝えるために設けられた名代(なしろ)として伝承する。出雲国に建部郷があり、景行天皇が日本武尊の名代としたことが出雲国風土記に見える。

※書紀(720)景行四〇年是歳(熱田本訓)「因りて功名(みな)を録(つた)へんとして、即ち武部(タケルヘ)を定む」

『精選版 日本国語大辞典』

となっている。「令制前」と書かれている。律令体制がだいたい7世紀後期(飛鳥時代後期)に始まったと言われているので、それよりも前のことである。

だから、『出雲国風土記奈良時代』に健部が始まったわけではない。だから、新しく郷名を変える理由がわからない。

8世紀の初頭から、評制⇒郡里制⇒郡郷里制⇒郡郷制と再編されていたらしいから、710年~720年頃名前が変わった可能性がある。

参考 ウィキペディア 評

宇夜都弁命の磐座

宇夜都弁命の鎮座している神社が現在では神代(かむしろ)神社ではないかとされている。『出雲国風土記』記載の神代社は、神祇官社が一つでここの神代神社と、斐伊川沿いの万九千社が比定されている。(不在神祇官社は2つある。)

ここの石段がふぞろいでいかにも古社と言う感じで良い。

神代神社拝殿にたどりつく前に右手に石神(磐座)への道標がある。そこから約20分間(脚力によって時間が違う。)、権現山を登って行く。結構な急な道だった。

みごとな磐座である。

磐座の正面には、大黒山がそびえたっていた。

ホムチワケ伝承と白鳥

『日本書紀』の垂仁天皇記には、もの言わぬ王子ホムツワケ皇子と白鳥(くぐい)を捕まえた鳥取造の祖 湯河板挙(ゆかわたな)の話が載っている。湯河板挙が白鳥を捕らえたのが、出雲あるいは但馬で捕まえたとあるが具体的にどこか書かれていない。

しかし、『新撰姓氏録』(815年)では、宇夜江で、白鳥を捕らえたことが記されている。

右京 神別 天神 鳥取連連

『新撰姓氏録』

角凝魂命三世孫天湯河桁命之後也垂仁天皇皇子誉津別命。年向三十不言語。于時見飛鵠。問曰。此何物。爰天皇悦之。遣天湯河桁尋求。詣出雲国宇夜江。捕貢之。天皇大嘉。即賜姓鳥取連

この「宇夜江」とはどこか?神代神社の前の谷を、「宇屋谷」といい、宇屋谷に流れる川を宇屋谷川というが、ここが宇屋江なのか?

奈良時代には、ここに鳥取首が存在し(先の『出雲国大税賑給歴名帳』参照のこと)、白鳥になったという日本武尊に由来する健部郷だから、そういう話につながったのかもしれない。

鵠(くぐい)神社 出雲市斐川町求院731 八幡神社 境内

しかし、実際の伝承地は、斐伊川沿いの求院(ぐい)(『出雲国風土記』時代は、出雲郷だったと思われる。)のところである。白鳥の古語である鵠(くぐい)が「求院(ぐい)」という地名になったと言われている。

求院の中にある鳥越川は白鳥が捕らえられる前に必死に飛び越えた川だという伝承もあり、鳥越川の川下には、鳥屋という地名もある。

もしや、宇夜江は鳥越川のことか、あるいは斐伊川のことなのか、そんな想像をしてしまう。しかし、『出雲国大税賑給歴名帳』を見る限りでは、出雲郷には鳥取部・鳥飼部に関係する氏族の名前は見えない。