和加布都努志命(わかふつぬしのみこと)という神が『出雲国風土記』には登場します。

現在も、大国主命の御子神の中で唯一、出雲大社本殿に祀られている神です。

和加布都努志命とは?

簡単にまとめますと、

〇『出雲国風土記』(733年)では、美談郷(みたみごう)、大野郷(おおのごう)の2か所に登場する。

〇現在では、農耕や畜産の神と言われ、中国地方の神社で祀られていることがある。

〇飼神、牛飼殿とも呼ばれ、出雲大社の本殿に神像がある。

〇大国主命の御子神でありながら、物部氏の神である経津主神(ふつぬしのかみ)と混同され、同一視されることが多い。

風土記における和加布都努志命

出雲郡美談郷

美談(みたみ)神社 島根県出雲市美談町182

現在の祭神は 経津主命 武甕槌命 息長足姫命

美談(みたみ)郷。郡家の正北九里二百四十歩の所にある。所造天下大神の御子、和加布都努志命、天と地が初めて分かれた後、天御領田(あめのみた)の長としてお仕えなさった。

その神が郷の中に鎮座していらっしゃる。だから、御田(みた)を見る神の意で三太三という。〔神亀三年に字を美談と改めた。〕この郷には正倉がある。

島根県古代文化センター編 『解説 出雲風土記』 今井出版

現在の町名は、「みだみ」と「た」が濁るようです。

祭神が、元は和加布都努志命だったと想像します。国譲り神話に出てくる、有名な経津主命 武甕槌命に名前が変わったのではないでしょうか。しかし、証明するものは何もありません。

天と地が初めて分かれた後という時に、天御領田があるはずはないですが、おそらく、最も古いということが言いたかったのでしょう。

大寺古墳(1号墳) 出雲市東林町

出雲西部では最も古い前方後円墳。畿内型古墳で、全長52メートル、後円部の経27メートル、葺石で覆われている。石が建ててあるところが後円部の中心らしい。

美談神社の近辺には、出雲地方最古の4隅突出型墳丘墓がある青木遺跡や、5世紀初頭の大寺1号墳があり、確かにとても古い地域です。古く栄えていたという伝承が奈良時代にも残っていたのかもしれません。

天御領田は、なにかわかりませんが、大国主命の神田と書かれている本もありますが、おそらく、ヤマト王権の直轄地「屯倉」(みやけ)のような田なのでしょう。

ここに出てくる「正倉」は、『解説 出雲国風土記』 によれば、「稲に関わる税を収めた倉庫」なんだそうです。

美談神社境内社 県(あがた)神社と印波神社(左側)

印波(いんは)神社の祭神が天手力雄命です。

右は、県(あがた)神社と和加布都努志神社の合殿で、天穗日命と和加布都奴志命が祭神。

国造制の前が、県主(あがたぬし)制とも言われるが、現在の祭神からすれば、「国造の祖である天穗日命が県主でも祖」ということになります。

でも、もしかすると、そうではなくて、県主は和加布都奴志命が祖だったのではないでしょうか。

「天と地が初めて分かれた後」というぐらいです。

秋鹿郡大野郷

大野郡の地名起源の話となっています。ここでは、そもそも、大野ではなくて内野と書いてあります。猪の狩りの話が書いてあります。

狩人が西の方で待っていて猪を北へ追っていきます。それで、猪が見えなくなったので、見失う=内野になったというのです。

大野(おおの)郷。郡家の正西一十里二十歩の所にある。和加布都努志(わかふつぬし)能命が狩りをなさった時に、郷の西の山に狩人をお立てになって、猪を追って北の方にお上りになったが、阿内谷(くまうちのたに)に至ってその猪の足跡がなくなってしまった。

そのときおっしゃられたことには、「自然と猪の足跡が失せてしまった。【原文…亡失うせき】」とおっしゃられた。だから内野という。それが、今の人は誤って大野と呼んでいるだけである。

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

この記事は、奈良の宇智神社(奈良県五條市今井町4丁目)や舒明天皇(じょめいてんのう)が狩りに出られる万葉集の歌を想起させますが、考えれば考えるほど不思議な記事です。

詳しくは ↓

内神社の祭神からの考察

内神社 島根県松江市大垣町746

ここの大野郷に鎮座している内神社ですが、現在の祭神は、和加布都努志神社と合殿で、下照姫命を祀っています。もしかして、夫婦なのでは?と思ってしまいますが、もしそうなら、下照姫命の夫神は、天若彦命です。高天原から派遣された神です。

しかし、ここの神社は高野宮とも、呼ばれており、奈良時代にも、「女心高野」という山が登場するので、高姫命=下照姫命ということから、下照姫命になっていると思われるので、この高姫が、記紀神話に登場しない「高照姫命」だとすると、夫神は、天火明命(あめのほあかりのみこと)だということになります。

天火明命は、『海部氏勘注系図』では、大己貴神の娘である高照姫命をめとっているので、大己貴神の婿ということになります。

また、『播磨国風土記』では火明命は大国主命の息子と(正確に言うとオオナムチの息子)書かれています。

このことから、想像すると、和加布都努志=天火明命とも考えられます。

しかし、神社の祭神は時代と共に変わるもので、祭神から、類推することは、あてにならないでしょう。

出雲大社本殿の牛飼神

出雲大社本殿の心の御柱(一番中心の柱)の傍らに、和加布都努志命こと牛飼童神の神像があります。

和加布都奴志命は、大国主命の御子におはして、農業を奨励し給ひ、殊に、牛を愛養し給ひたるより、牛飼神とも、又、牛飼殿ともたたへ奉る、今や農業に、畜産業にますます発達しつつあるもの、由来するところ遠く、その功績の偉大なる、誰か崇敬せざるものあらむ、此神像は、出雲大社心の御柱の側に安置しあり、

『簸川郡名勝誌』(明治41年10月 島根県簸川郡私立教育会 発行)

古代出雲歴史博物館に展示してある江戸時代になったばかりの書物にも「牛飼殿」と記載あります。

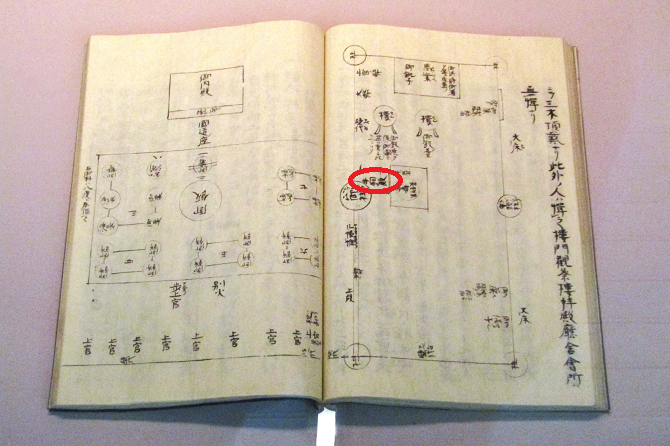

佐草自清(よりきよ)著 『出雲水青随筆』(1604年) 赤丸が該当の場所

牛飼とはそもそも畜産を意味していたのか

牛飼神が、現代に到るまで祀られていますが、江戸時代の初期にはすでに祀られていることがわかります。

江戸時代中期の『雲陽誌』によれば、味耜高彦根命、下照姫命、事代主命、高照光姫命、建御名方命の御子神も本殿の客座で祀られているのがわかります。

そして、牛飼神のみが御子神の中で唯一、明治維新の神道再編のなかで、本殿の中で引き続き残る形になっています。

牛飼神は、言葉通り、牛を飼う神と理解していいのでしょうか?

『日本国語大辞典 』 ( 小学館)によれば、牛飼、あるいは牛飼童は、高貴な人を乗せた「牛車を進行させる」者を云うようです。

平安時代の書物もそういう意味合いのものばかりだから、畜産業の神というわけではないと思います。

うしかい‐わらわ うしかひわらは【牛飼童】

牛車(ぎっしゃ)の牛を使い、牛車を進行させる者。垂れ髪で、水干(すいかん)を着用し、むちを手に持ち、童の姿をしている。少年が多いが、三〇歳、四〇歳の者もいた。

牛健児(うしこでい・うしこんでい)。うしかい。

『〔精選版〕日本国語大辞典 』 小学館

言葉の使い方は、時代によって変化するものです。平安時代には、牛車をひくために牛を飼うので、牛飼と呼ばれたのですが、いつしか牛を飼うことのみが残って畜産の神とされたのではないかと思います。

牛飼(童)の変遷

平安時代の牛飼は、童子の恰好をしているので、可愛い者というわけでなかったようです。

中世の歴史学者網野善彦によれば、「枚挙に遑ないほどに闘乱をひきおこして」おり、荒々しい存在だったようです。

一方、牛飼童は、口髭・顎髭をはやし、頭のはげた明らかな成人から、実際の童部の牛飼まで、『絵引』の各所に採録されているが、成人も烏帽子をつけず、例外なしに垂髪で童形であった。

宮本はその中の一人を「美少年」とみて、牛車の余り使われなくなった鎌倉末期には「一般人の牛童に対するイメージがこのように美しいものになっていたと思われる」と鋭く指摘しているが、平安後期から文献に見える牛飼童は、まことに荒々しく、童部のごとく自由奔放であった。

網野善彦 著 『異形の王権』 平凡社

また、近世の人形浄瑠璃および歌舞伎の演目である『菅原伝授手習鑑』(すがわらでんじゅてならいかがみ)では、三つ子の牛飼が登場。菅原道真をモデルとした菅丞相と3人の牛飼のドラマですが、単純に牛車をひくだけでなく、牛車に乗せる主人のためならば命さえも犠牲にして守るような忠義の人として描かれます。

倒壊する出雲大社

出雲大社(杵築大社)は、平安時代から鎌倉時代にかけて6回も倒壊したという記録が残っています。それほどまでに高層神殿であったのです。

神社自体が倒壊しても、本殿自体はなんとしても守るという剛力の守り神が必要だったのかもしれません。

牛飼神が本殿の心の御柱の傍らに鎮座しているのも、そういう理由なのかと思ってしまいます。

しかし、牛飼神がなぜ和加布都努志命なのでしょう。他の神でも良かったはずです。

和加布都努志命は、牛飼のように荒々しい性格だったのでしょうか。

杵築大社 別火氏

もし、牛車を進行させる神ならば、だれを牛車に乗せるのでしょう。大国主命の神霊でしょうか。

大国主命の神霊が移動するのは、「身逃げの神事」と「遷宮」の時です。

出雲大社の「身逃げの神事」と「遷宮」からは、別火氏を彷彿させます。

江戸時代は、別火氏は、北島氏・千家氏の両方に属して別火職と同時に祭祀の上で重要な役割がありました。

その役割は、

遷宮の際、神体の通る道を清める「延道役」

本殿や宝殿の鍵の管理・開閉を独占的に担う「鎰役」

というものでした。

そして、「身逃げの神事」では、出雲国造が留守の間、大国主命の神霊が湊社、赤人社などに詣でる時、お供をするのが別火の役割でした。詳しくは、出雲大社別火氏の謎(1) 懐橘談(かいきつだん)

別火氏の祖は、櫛八玉命(くしやたまのみこと)であり、和加布都努志命とは書かれていません。

『古事記』では、櫛八玉命は、水戸神の孫神と書かれています。国譲りの後、食事の調理人となり、海藻や魚を神饌として大国主神に献じる話が描かれています。

けれども、明治元年の社中記事(富家文書)では、大国主命の孫出身とも、一説には物部十千根命の子孫とも、書かれています。

上官 別火千秋吉満(両国造の仲人)

この仲人上官の家伝で、当家は櫛八島士奴美ノ神の孫、大国主(大己貴職)の孫(神門臣家)出身と云う。

一説には、十千根命(秋上家)の子孫とも。

大社御飯供を奉献する別火職である。7月4日(国造身逃げ神事)には、一子相伝の神秘(大国主御神霊の外出)神事を独行する。

斎木雲州著 『出雲と蘇我王国』大元出版 巻末資料

この文書からは、大国主命の御子ではないにしろ、その末裔ということになります。そして、物部氏とも関係がありそうです。

和加布都努志命の神名が物部氏の神である経津主神(ふつぬしのかみ)に似ていることも、関係がありそうな気がします。

『石見八重葎』(いわみやえむぐら)に登場する和加布都努志命

『角鄣経 石見八重葎』(つぬさはう いわみやえむぐら)という書物があります。

文化7年(1817年)に完成した石見国の地誌です。

和加布都努志命(和加布津主命)は、石見国安濃郡(あのぐん)のいくつかの村に登場します。

安濃郡は、出雲国の西側に隣した地域で、北側に位置します。

ここには石見国一の宮である物部神社が鎮座しています。

物部神社 島根県大田市川合町川合1545

太田郷の内

小豆原村

抑小豆原と申ハ、和加布津主神御狩仕玉ふ時、此所ニ而猪鹿を御狩り仕玉ふ時、おりしも雨天の續つれつれにてあつちを整的を射させらるる所故に、古名安土原村、神亀五年御改より小豆原と申、書記(紀)二有。

※抑=そもそも

太田郷之内

〔古名境目坂・佐姫坂〕

才坂村

抑才坂村と号以所ハ、和加布津主命猪鹿ヲ雲州之境目迄、せこにおわせ玉ひたる所なれㇵ、境目坂という心にて塀坂と云と、村老の傳に聞及ふ。

刺賀郷之内

山中村

抑山中村と号以所ハ、和加布津主命御狩仕玉ふ時、是ゟ山中に狩入らんと宣ふ故名付ル。

※ ゟ=より

刺賀郷之内

神原(カンハラ)村

抑神原村と号以所ハ、和加布津主命始メ奉り、も路も路の神等集り御狩仕玉ふ原故に、神原と号、村老の傳に聞り。

※ 以上の抜粋は、石見地方未刊資料刊行会発行『角鄣経 石見八重葎』からのもの。横書きに変換し、踊り文字は、表記を変えています。

すべて「狩りの神」として登場し、『出雲国風土記』秋鹿郡大野郷の起源説話と同じです。

なぜ和加布都努志命が登場するのか?

出雲国との境界神であったかもしれません。あるいは、物部神社と出雲大社との間の接合神だったのかもしれません。

まとめ

明確に、和加布都努志命の系譜を示す資料はありませんが、出雲族と物部族との結合神ではないでしょうか。

出雲族VS物部族という対立の図式だけではなく、婚姻関係等で和合の面もあると思われます。