出雲大社から辰巳(東南)の方向に、歩いていくと

(いづもいのやしろ)が鎮座しています。

4月の上旬に参拝すると、桜の花が満開です。

ここの神社の説明板が出ています。

出雲大社 摂社

出雲井社(出雲路社)

御祭神 岐神 (くなどのかみ)

由緒

勇武にして地理に明るく

大国主命大神が`国譲り'の際、

大神の命により経津主神に付き従い諸国を平定し

国土を統一せられた功神です、

祭日六月一日 十月八日

クナドの神の性格と神社名

クナドの神とは?

クナドの神は、岐の神・久那土神・久那戸神・久那斗神・車戸神・衝立船戸神やクナトの神など様々に表記されます。

峠や村境、あるいは道の分かれる場所でよく祭られる、悪霊の侵入を防衛する神です。道(路)の神と言われる由縁です。

いわゆる外敵の侵入を祓いのける塞の神ですが、その逆で結合する神とも言われ、縁結びの神、幸の神、性神としての性格をあわせもつ神です。その起源は古く、平安京を守る道饗祭では、境界神の一神として位置づけられていました。

みちあえのまつり【道饗祭】

古く毎年6月と12月に、京城の四隅において行われた祭り。神祇令に定められた恒例の祭りであったが、疾疫あるときは臨時に諸国で行われた。

《令義解》によると,鬼魅(きみ)が外から侵入してくるのを京師に入れないようにするため、京城の四隅の路上で饗応し遏(とど)むるのだという。

《延喜式》の同祭祝詞によると、八衢比古(やちまたひこ)、八衢比売,久那斗(くなど)の三神をまつり、鬼魅・妖物の侵入を防ぎまもってもらうため、幣帛(へいはく)をたてまつって行われる。

世界大百科事典 第2版 株式会社平凡社発行

また、国譲り神話に登場する神を祭る東国3社(香取神宮・鹿島神宮・息栖神社)のひとつ、息栖神社の主祭神が、久那戸神(くなどのかみ)であり、「井戸の神」とされています。

おそらくは、井戸の神として、出雲井神社と名づけられたのではないでしょうか。

※ クナド神の概観については、別サイトで展開しています。⇒ 出雲の祖霊信仰 クナトの神

出雲井神社の位置

出雲大社の神域

例えば、美保神社の辰巳(東南)には、地主神社や客人社があります。

いわゆる地主神として、鎮座しているのかなあと頭をかすめますが、出雲大社の神域の境界神として祭られているのではないかと想像します。

現代では、出雲大社の南向きに神門通りがあり、真南から参道がずっとあったように思いますが、古代─奈良時代も同じだっとは思えません。地形が全く違うからです。

東から参拝する場合は、宍道湖で、旅伏山の麓辺りに船で行き、出雲御埼山の麓を歩いていき、出雲井神社の所が、もしかすると、出雲大社の神域の入り口だったのではないかと想像します。もっとも後代には、出雲大社の東南の菱根池の中に杭があり、それより西から殺生禁止だったようですので、出雲井神社よりももっと東へと神域が変化したのかもしれません。

また、享保2年(1717年)の『雲陽誌』に〝山頭に老松5株あり、関屋の松という。由来知れず、側に石地蔵あり〟と記述有り、出雲大社の神域へ向かう関所があったそうです。

(菱根池については ⇒ 菱根池と出雲国造 )

出雲国風土記時代の地図 島根県立古代出雲歴史博物館 展示物を加工した図(丸印は湊神社がある辺り)

.jpg)

奈良時代には、出雲大社(奈良時代には杵築大社と言った)には、神門の水海(現在の神西湖)が広く横たわっていました。

出雲大社の南側は、湖か湿地帯です。となれば、主な陸上の経路とすると、今の出雲井神社の方向から歩いて行ったのではないかと思うのです。

島根半島の北山山系(宇迦山)の麓を歩いてきたというよりは、宍道湖を船で鼻高山の麓(現在の美談町辺り)まで移動して、そこから歩いて参拝したのではないかというのが私の想像です。

あるいは神門郡(現在の出雲市古志町を中心とする地域)からは、船で湊神社辺りに行ったのだと思われます。

あくまで、奈良時代以前の話です。

いつから、創建されているか。

いつから創建されているのか、これがさっぱりわかりません。

『出雲国造家文書』で探してみますと、延宝7年(1679年)の「出雲国造等勘文案」の末社一覧に載っています。出雲井社の神事は10月14日と書かれていました。

吉田大洋著『謎の出雲帝国』に登場の神社

1980年5月 徳間書店から刊行された本ですが、2018年5月に新装版として、ヒカルランドよりまた刊行されています。

江戸時代の終わりぐらいまで、出雲大社の社家であった富家の末裔ー富當雄(とみまさお)さんの驚くべき口伝を聞いて編集した本です。

どこまでが、富氏の口伝なのか、吉田大洋氏の歴史観なのか、読んでいて頭の中が混乱してきますが、富家伝承の一端が垣間見えます。

この本での、出雲井神社の登場の箇所です。

出雲大社の東、宇迦山のふもとにある出雲井神社まで約15分、一言も口をきかず、ただ一心に足を速めた。

出雲井神社は、竹藪の中にひっそりと忘れられたように建っている4メートル四方ほどの小さな社だ。だが、ここには富家の遠つ神祖、久那戸(くなとの)大神が祀られている。

久那戸大神は、日本列島を産み出したもうた伊弉諾、伊弉冊の大神の長男。つまり出雲王朝の始祖なのである。

吉田大洋著『謎の出雲帝国』

現在は、桜の木で囲まれている出雲井神社ですが、ちょっと昔は竹やぶの中の社だったようです。

ここの神社の前で、富當雄さんが、義父より当時16歳から富家に伝わる歴史の口頭伝承が始まったとのことです。

出雲大社の宮司家である出雲国造の氏族とも言われる 出雲臣ですが、この本の中で、別系統の出雲臣が存在することが書かれています。

ただこの本には、あまり出雲臣の姓氏について展開されていません。

富氏の正式な名称は、富上官家出雲臣財當雄(とみのじょうがんいづもおみたからのまさお)という。

出雲神族は、祖神の魂の具象化である勾玉を“宝石”(たから)と呼び、これを付すことのできる王家を“財筋”と称した。

吉田大洋著『謎の出雲帝国』

この本では、大国主命直系が富氏であるかのように、強調されていますが、

大国主命を祖とする氏族は、三輪氏や奈良の賀茂氏のように地祇(ちぎ)(国つ神)の系統とされています。

しかし、出雲臣は一般的には、天孫族(天つ神の一つ)とされており、大国主命や事代主命とは系統とは別と云われています。

※なお富 當雄氏の御子息が書かれた本には、大国主命は、出雲国西部の神門臣の系統であり、富氏は出雲国東部の王族であり、事代主命系と書かれています。

出雲国造は、現代の宮司家である千家家と北島家につながる氏族が代々担っており、その氏族は、天照大御神の御子 天穂日命を先祖とする氏族である出雲臣であるというのが、戦後の学問の通説です。

ですが、天皇家と同様に古い氏族なら、多数の系統を発生させるのが常なのですが、出雲臣は天穂日命を祖とする純然たる一系がごとく古文書には書かれています。

平安時代初期の『新撰姓氏録』(815年)で、京都には出雲族が分布していたことがわかりますが、全部先祖を天穂日命としています。

左京 神別 天孫 出雲宿祢 宿祢 天穂日命子天夷鳥命之後也

左京 神別 天孫 出雲 天穂日命五世孫久志和都命之後也

右京 神別 天孫 出雲臣 臣 天穂日命十二世孫鵜濡渟命之後也

右京 神別 天孫 神門臣 臣 同上

山城国 神別 天孫 出雲臣 臣 同神子天日名鳥命之後也

山城国 神別 天孫 出雲臣 臣 同天穂日命之後也

『新撰姓氏録』

向氏(富氏)は、出雲国造北島家の分家か?

『出雲国造世系譜』の向氏祖

『出雲大社旧上官富家文書』(島根県古代文化センター刊行)の総論や、『島根県歴史人物事典』(山陰中央新報社発行)には、向氏およびその後身の富氏が出雲国造の北島家の分家のように書かれています。

その根拠の一つに、北島家の出雲国造系図が載っている『出雲国造世系譜』(『北島家譜』とも呼ばれる)があります。

その系図の関係の箇所と注記だけを抜粋してみました。左側は、ちょうど出雲国造家が北島家と千家家に分かれた時です。

『出雲国造世系譜』 抜粋

ちょうど北島家と千家家に分裂する兄弟に「景孝」(かげのり)という名が見えます。

注記に「向上官元祖」とあります。また、その一世代上に、「孝景」(のりかげ)と言う名前で、「上官森脇祖」と書かれています。

※『島根県歴史人物事典』では、あえて「孝景」が森脇氏の祖ではなくて向氏の祖として入れ替え訂正されています、古文書の分析からそうされたようです。

景孝の所の注記を見ると、「小字孫太郎、父の遺令を守り、北島家に属し、向氏を冒(おか)す。子孫富村を食邑とし、因りて或いは富氏と称す。向上官元祖。」とあります。

「向氏を冒(おかす)」とは、養子に行って向氏を継ぐということではないでしょうか。

おか・す〔をかす〕【冒す】[動サ五(四)]《「犯す」と同語源》

1 危険や困難を覚悟のうえで、あえてする。「風波を―・して出港する」

2 聖域・尊厳などを汚し傷つける。「神聖にして―・すべからず」

3 他家の姓を名のる。「養家の姓を―・す」

出典 小学館デジタル大辞泉

しかし、鎌倉時代に、向氏も森脇氏も上官として存在

『出雲国造世系譜』の系図だけ見ると、おおよそ南北朝時代に、森脇氏も向氏も出雲国造家から分岐した氏族のように見えます。

しかし、『出雲国造家文書』の51世出雲国造政孝(まさのり)の時代の文書に中にすでに向・森脇 両上官の名前が見えます。

となれば、上の系図よりもはるかに古い時代―鎌倉時代に、向・森脇 両氏が上官として存在していることになります。

つまり、向上官の元々の始まりが、南北朝時代の「景孝」(かげのり)ではないということです。

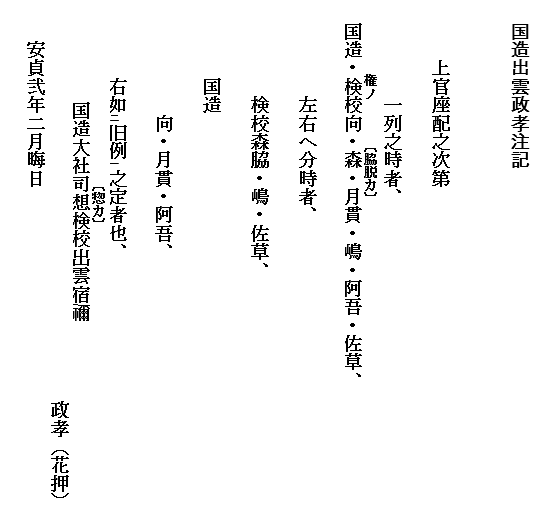

安貞二年(1228年)『国造出雲政孝注記』

一列に並ぶの場合には、国造・権検校・向・森脇・嶋・月貫・阿吾・佐草という順であり、2列に並ぶ場合は、権検校・森脇・嶋・佐草と、国造・向・月貫・阿吾と決められていたようです。

参考文献

- 『富家文書』(島根県古代文化センター編 島根県古代文化センター発行)

- 『出雲国造家文書』(村田正志編 清文堂発行)

- 『島根県歴史人物事典』(山陰中央新報社発行)

- 『出雲と蘇我王国 ―大社と向家文書―』(斎木雲州著 大元出版発行)

- 『謎の出雲帝国』(吉田大洋著 ヒカルランド発行) Amazonにリンクしています。