日本の神話に登場してくる須佐之男命(スサノオのミコト)。

その神の名前に関した地名が、山口県の日本海沿岸にあります。

須佐ホルンフェルスをはじめとする美しい景観のある町です。なぜ須佐の地名になったのでしょう。

須佐の高山頂上から見える須佐湾

須佐の地名

『日本地名大辞典』(日本書房 昭和13年)によりますと、「須佐」(スサ)」の地名は、日本で4か所となっています。そのうち、2件が、和歌山県2か所と島根県1か所、そして山口県の1か所です。

和歌山県と島根県の場合は、『倭名類聚抄』(平安時代の事典)に載っている古代地名である「須佐郷」や「須佐神戸」です。

山口県萩市の場合は、残念ながら、『倭名類聚抄』には載っていません。

当時は、長門郡阿武郡(あむのこおり)の中に、阿武・椿木・大原・宅佐・多満・住吉・神戸・駅家が書かれていました。現在の須佐の中心地は、古代の大原郷の中にあったようです。

和歌山県と島根県の場合は、すべて須佐之男命を祀る須佐神社の存在から須佐地名が来ていると思われます。そのことから考えると、萩市の須佐も須佐之男命を祀る神社があるのだと想像できます。

文書の初出

「須佐」地名の文書上の初出は、文和元年(1352年)8月13日の阿武郡大井八幡宮の祭礼に出席した神官の席順を記した文書のようで、その文書には「須佐郷」が書かれています。だいたい足利尊氏の室町時代の初期です。

須佐は何に由来するか

『山口県史上巻』 (昭和9年)にこのように書かれています。

須佐湾は昔から北海岸の良港で神代の昔がし素嗚男の尊が朝鮮に往来された途次寄港せられ、其の際は高山に御登りになって四方を展望されたと言ふので高山を神山と呼び地方を須佐と称するようになったと起源だと伝えられてゐる。

『山口県史上巻』 (昭和9年)

高山(こうやま) 標高532.8m。

国学者の千家俊信(1764~1831)の説でも同様のことが述べられています。

須佐はもと須佐之男命に関係があるのであり、神山(こうやま)という山はまことに近国に比類のない名山であって、須佐之男命の神山ということであろう。それが高い山故に、今は神の字を高と書くのである。

海岸岸に聳え立つ高山が、古代には、海上交通の灯台のような目印の役割をしたと想像します。

この高山が須佐之男命の神山ならば、この山の中か麓に須佐之男命を祀る神社があるのでしょうか。

高山に鎮座する神社

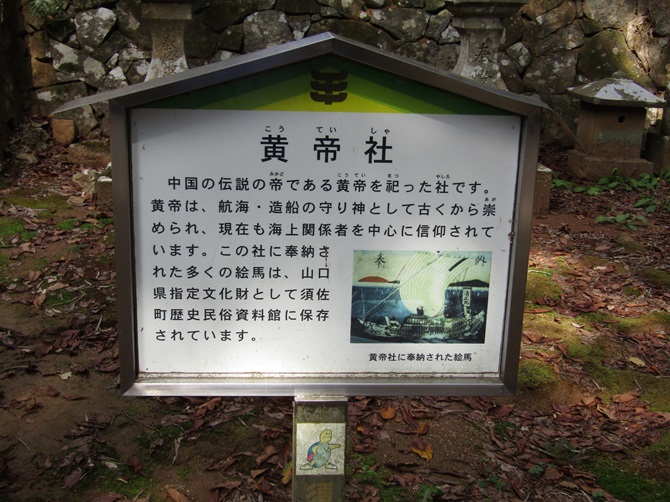

黄帝社(こうていしゃ)

高山に須佐之男命が祀られていると思いきや、須佐之男命ではなくて、中国の初代皇帝とされる伝説の黄帝(こうてい)が祀られています。

黄帝の敵役ともいえる兵主神(ひょうずしん)=蚩尤(しゆう)を祀る神社は各地にありますが、黄帝を祀る神社は全国的にも珍しいです。(なお、蚩尤(しゆう)は、頭が牛であり、牛頭天皇との関連も云われています。)

黄帝社

高山の8合目にあります。自動車で行けますが、大変狭くて急な坂道を登ることになります。

引き返すことができないので、車は途中で停めて歩いて行かれることをお勧めします。

宝泉寺の境内に黄帝社があります。

「防長寺社由来」(江戸時代)には、「異国の御門軒轅黄帝の神霊、則我朝崇神天皇御宇、此山に応現して初て船造万民教給う、其時船の道具の出所今以て在名トス・・・・・・」と書かれています。崇神天皇の時代が本当かどうかわかりませんが、お寺ができる前から、黄帝社があったと云われています。

黄帝社の説明版

江戸時代は、北前船が須佐湾に寄港し、船乗達が、この黄帝社に参拝し、海上安全のため多くの船絵馬を奉納しました。

約4500年前とも言われる漢民族の祖とも称される伝説上の初代皇帝です。

伝承では、黄河の流れる華北と、長江の流れる華南のすべての領域を統治し、漢民族の統一国家をなしとげた帝王であるとされており、それに続く夏、殷、周、秦の王朝の始祖たちも伝承上は、黄帝の子孫と位置づけられています。

なぜに漢民族の祖を祀るのでしょうか?

海上交通の神というのなら、宗像三女神や恵比寿神でないのでしょうか。古には、高山で宗像三女神の市杵嶋姫神を祭っていたようです。

古(いにしえ)には、古代中国からの渡来民が、須佐港にも来ていたのでしょうか。

神山神社

しかし、昔は、この社とは別に、須佐之男を祭神とする「神山神社」が、高山に鎮座していたそうです。現・八相権現社跡地に遷座されているようです。

松崎八幡宮の境内社 須佐神社

松崎八幡宮 山口県萩市須佐4102

由緒によれば、大化6年(650)宇佐八幡宮から勧請して創建した神社だそうです。

武家の時代になって、宇佐八幡宮の勧請が盛んに行なわれるので、それから考えると、かなり古い勧請です。

よく八幡宮が古社を吸収してしまう例があるので、八幡宮以前は、どんな神社だったのかと考えてしまいがちになります。

ある説によれば、宇佐が須佐に変わったという説もあるそうです。(『防長風土注進案』)

しかし、その説だと、日本中に須佐地名が多数発生してもおかしくはないです。

境内社 須佐神社

ここの須佐神社はいつの時代に境内社として創建されたのでしょう。

明治時代の神社再編で神山神社を合祀したものかわかりませんが、須佐神社は確かにありました。

【参考文献】 『須佐町誌』 (須佐町発行 平成五年三月二十五日)