※画像は、出雲市の高西公園の像です。奈良時代は、高岸郷だったので、おそらくアジスキタカヒコネの神(阿遅須枳高日子命)の像と思われます。

『出雲国風土記』(733年)の時代には、出雲大社(当時は杵築大社と呼ばれていた。)の前方は、広大な田畑でもなく、神門水海(かんどのみずうみ)という湖が広がっていました。

太古 出雲大社の前は、神門水海だった

また、 現在の出雲市の市街地も、ほとんどが湖や湿地帯でした。

今は、出雲市の西方に神西湖(じんざいこ)が神門水海の名残として残っています。

神門水海(かんどのみずうみ)の名残の神西湖

神門水海の水辺の高岸郷には、アジスキタカヒコネの神(阿遅須枳高日子命)の地名説話が『出雲国風土記』に残っています。

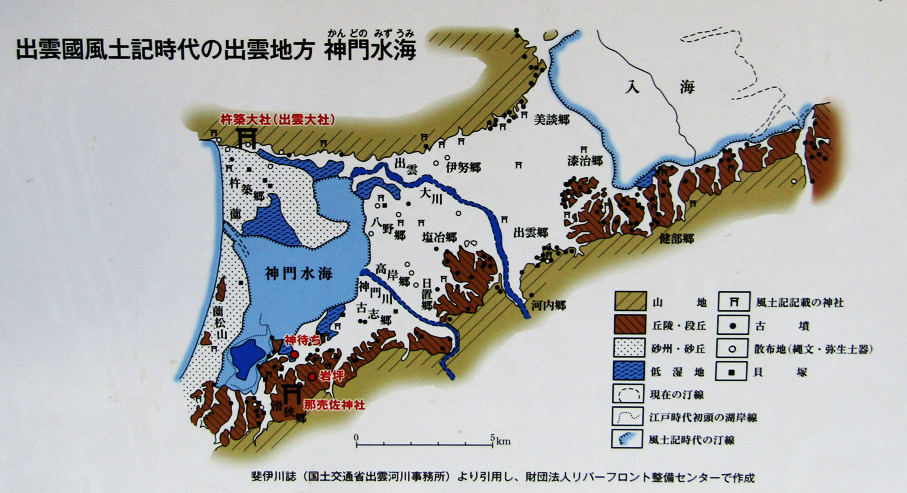

神西湖の説明版から、奈良時代の地図をお借りしました。

(引用 「斐伊川誌(国土交通省出雲河川事務所)より引用し、財団法人リバーフロント整備センターが作成したもの」)

この図から見ると、「高岸郷」(たかぎしごう)は神門水海の南方の岸辺となっています。

アジスキタカヒコネの神の高岸郷

「高岸」の地名起源にアジスキタカヒコネの神の話が登場します。

高岸郷(たかぎしごう)。

郡家の東北二里のところにある。所造天下大神の御子、阿遅須枳高日子命が昼夜となくひどくお泣きになった。

それでそこに高屋を造り、御子をお据えした。そして高椅(たかはし)を建て、登り降りさせて養育し申し上げた。

だから、高崖(たかぎし)という。〔神亀三年に字を高岸と改めた。〕

(島根県古代文化センター編 『解説 出雲風土記』 今井出版)

所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)つまり大国主命の息子であるアジスキタカヒコネの神が、泣いてばかりいました。

だから高い建物を作り、高い梯子を掛け、登り降りさせて、育てたそうです。それで、高崖(たかぎし)郷になったという話。

神門水海(かんんどのみずうみ)の名残の神西湖

舞台地が、神門水海の岸辺に高い崖のようなところだったから、高岸になったんだと思いまが、アジスキタカヒコネの神がここで育った話と結びつけられたと思います。

アジスキタカヒコネの神は、仁多郡三澤郷の地名起源においても、水との関連が強いです。

( ⇒アジスキタカヒコネと三澤郷 )

神格としては、「スキ」から農耕神あるいは、水神や蛇神、雷神など諸説あります。

阿利神社 アジスキタカヒコネの神を祭る神社

現在の阿利(あり)神社

阿利神社 島根県出雲市塩冶町1686−1

現在の主祭神は、阿遅須枳高日子命(アジスキタカヒコネの神)です。合せて加利比売命(かりひめのみこと)、幸神社・猿田比古命、 宇豆賣命も祭っています。加利比賣命は、現代では阿遅須枳高日子命のお后とされています。

加利比賣命とは?

ここの阿利神社は、式内社(延喜式神名帳 記載の神社)であり、平安時代から、この「加利比賣命」が祭られたことがわかります。

阿利神社 出雲国 神門郡

同社坐 加利比売神社 出雲国 神門郡

この祭神名ですが、「加利比売」(かりひめ)ではなく「阿利比売」(ありひめ)の書き間違いではないかとも言われているようです。

確かに、奈良時代の『出雲国風土記』には、神祇官社(国家から幣帛が配布される神社)に同じ名前の「阿利社」が二つありますが、平安時代には、一つが合祀されて、一つの阿利神社になっています。

もう片方が、加利社だったら、加利比売という話もよくわかります。

時は経ち、江戸時代はどうだったでしょうか。

『訳註大日本史』(徳川光圀 撰、川崎三郎 訳註)では、

阿利神社 〇今高岸郷下塩冶村在原に在り、姫宮明神と称す。しかし、味耜高彦根命を祀りしならん。神社覈録 同社祀る所の一座は加利比売神と曰ふ

『訳註大日本史』

味耜高彦根命を祀っているのに、なぜ姫宮明神とよばれているのか疑問を述べています。

引用されている『神社覈録』(じんじゃかくろく)ではどうでしょう。

拝殿と本殿

阿利神社

阿利は仮字也〇祭神 味耜高彦根命 巡拝記

〇高岸郷下塩冶村に在す、今姫宮明神と称す。同上。例祭 月 日

連胤 按るに、姫宮と申すは、相殿に在す姫神の称の移りしなるべし、

同社坐加利比売神社

同社は前に同じ、加利比売は仮字也〇祭神明か也〇阿利神社相殿に在す 巡拝記

『神社覈録』

※ 『神社覈録』(じんじゃかくろく)は、鈴鹿連胤 著で厳密に言えば、江戸時代ではなく明治3年に完成しています。

参考

伴信友 『神名帳考証』(1813年)に、面白いことが書いてありました。

同社ニ坐加利比売神社

[儀式帳]伊加利比売命

『神名帳考証』

「儀式帳」とは「延暦儀式帳」のことで(伊勢神宮に関する儀式書)、伊加利比売命は、伊勢神宮皇大神宮の末社である葭原神社(あしはらじんじゃ)の祭神のうちの一柱で、田を守る神らしい。

神門水海の周りは、葦が生い茂っていて、関係があるのだろうかなどと想像してみました。

ちなみに、『丹後風土記』(残欠)では、笠水で祀られている話があり、『海部氏勘注系図』では倭宿禰の母となっています。

なんだかよくわからない話になってきましたが、単にごろが似ている姫神の名前である可能性もあります。

旧 社地

明治15年になって、現在の場所に移ってきました。

元の場所は、北々西約500メートルにあり、「延喜式内社阿利神社跡」の石碑が有原中央公園の北西の隅に建ててありました。

ちょうど、市民会館の交差点の所です。阿利神社の「あり」から由来して現在の地名、「有原」になっているのですね。

比那神社の祭神

同じく神門郡の式内社で比那神社(ひなじんじゃ)という神社があります。

阿利神社の高岸郷ではなくて、おそらく、八野郷だと思います。でも、神門水海に面した地域であるのは一緒です。

比那神社 島根県出雲市姫原1丁目1-59

ショッピングセンターのラピタ 本店の近くにあります。

現在の主祭神は、比那鳥命で亦の名が武夷鳥命です。

この神は、国譲り神話に登場する神で、出雲国造家の祖先神です。

しかし、ここの比那神社も江戸時代には、「姫宮明神」と呼ばれていました。

それゆえ、この神社の周りの地名が「姫原」となっていました。

江戸時代は、「木花之佐久夜比賣命」が祭神だったからとも言えます。

比那神社

比那は仮字也〇祭神木花開耶姫命、又云武夷鳥命、巡拝記〇大塚村に在す、

雲陽誌、巡拝記、今姫宮明神と称す、巡拝記、 例祭 月 日

『神社覈録』

それで「姫宮明神」なのかもしれませんが、本居宣長の別の説もあります。

本居宣長の説では比奈麻治比賣

○比那良志毘賣(ヒナラシビメ)。延喜式には、出雲國神門郡に比那神社がある。良志(ラシ)は足(タラシ)の上を略したものだろうか。

隠岐國知夫郡にも比奈麻治比賣(ヒナマジヒメ)命神社がある。【「ラシ」と「マジ」は横に通うので、もしかしたら、この神だろうか。

海中に漂う者は、この神の霊験を蒙ることが多いと、延暦十八年五月の類聚国史に出ている。

これは龍神の娘だから、海を渡る者を守るのもあるかもしれない。】

『古事記伝』

龍神の娘ということならば、神門水海の岸辺の神としてはふさわしいです。