私たちは立ち入ることができない出雲大社の玉垣内には、東西に門客人社がひとつずつ鎮座しています。

現在は、「門神社(みかどのかみのやしろ)」と呼ばれています。中世には、門客人社と書物に記されていました。

玉垣内を守る役割の神ですが、その祭神について調べてみました。

出雲大社の門客人社はいつから創建?

いつの時代から、門客人社は存在しているのでしょうか?

いつからあるのかわかっていませんが、鎌倉時代の書物には、「左右門客人社 二宇」とすでに書かれています。

「出雲千家家文書」 文永十二年(1275年)

現在と同じように、玉垣内には、3社の摂社も同じように書かれています。

門客人社の祭神

玉垣内の例えば「御向社」は、現在は「大神大后神社」と呼ばれ、須勢理比売命を祭っていますが、江戸時代の『懐橘談』(1653年)や『雲陽誌』(1717年)には、祭神は稲田姫命となっています。

出雲大社(杵築大社)の祭神は、現在は大国主命ですが、中世には素戔嗚尊だったので、その名残りだったのかもしれません。

ですから門客人社も、祭神が昔は違ったのかもしれませんが、現在の祭神は、

東が「宇治神(うじのかみ)」

西が「久多見神(くたみのかみ)」

です。

門を守る神は、一般的には「矢大神・左大神」と云われ、お武家さんが守る随身門に鎮座しています。

また、『古事記』の天孫降臨のところで登場する門神として、櫛石窓神(くしいわまどのかみ)、豊石窓神(とよいわまどのかみ)を祭神としている神社も多いです。

しかし、出雲大社では、なぜ「宇治神」と「久多美神」なのでしょう。そもそも、「宇治神」と「久多美神」とはどのような神なのでしょう。

東の門客人社祭神 宇治神

宇治神と聞くと、京都の地名「宇治」にまつわる宇治神社を思い浮かびますが、ここの宇治神社の祭神は、仁徳天皇の兄である菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)です。

京都の宇治神社とは、出雲大社の宇治神とは関係ないそうです。

島根県神社庁発行の『島根の神々』(昭和62年)に宇治神のことが書かれていました。

この御祭神は大原郡加茂町宇治に鎮座の宇能遅(うのじ)神社の主祭神宇能遅比古命と同一ではないか。

それは丁度平田市久多見町鎮座の玖潭(くたみ)神社の久多美神が、出雲大社の主祭神大国主大神との御神縁でこの門(みかどの)神社にお祀されているように、宇能遅比古命も大国主大神と深いご神縁があるからである。

(島根県神社庁『島根の神々』)

宇能遅神社 島根県雲南市加茂町宇治342

宇治神は、宇能遅比古命(うのぢひこのみこと)だったのです。

宇能遅比古命とは

宇能遅比古命(宇能治比古命)とは、『出雲国風土記』(733年)の楯縫郡沼田郷(現在の出雲市平田町を中心とする地域)と大原郡海潮郷(現在の雲南市大東町の東北部)に登場する神です。

楯縫郡沼田郷

沼田郷(ぬたごう)。

郡家の正西八里六十歩の所にある。

宇乃治比古命(うのぢひこ)が、「湿地【原文・・・爾多(にた)】の水で乾飯(かれいい)をやわらかくふやかして食べることとしよう。」とおっしゃられて爾多と名を負わせなさった。

そういうことなので爾多郷というべきなのだが、今の日とはただ努多(ぬた)と言っているだけである。〔神亀三年に字を沼田と改めた。〕

(島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版)

この記事から察すると、田んぼに適した湿地に関係した水の神と言えます。

大原郡海潮郷

海潮郷(うしおごう)。

郡家の正東一十六里三十三歩の所にある。古老が伝えて言うには、宇能治比古(うのぢひこ)命が、御祖(みおや)の須義禰(すがね)命を恨んで、北の方の出雲の海潮を押し上げ、御祖神を漂わせた時、ここにその海潮が至った。

だから、得塩(うしお)という。〔神亀三年に字を海潮と改めた。〕

東北の須我(すが)小川の湯渕村(ゆぶちむら)の川中に温泉(いでゆ)がある。〔名はない。〕

同じ川の上流の毛間村(けま)の中にも温泉(ゆ)が出る〔名はない。〕

(島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版)

※ 須義禰(すがね)命は、須我の地主神と考えられています。須我神社があります。稲田姫命の父神を「須賀之八耳神」という名を授けられたことが『古事記』にあります。

海潮神社 島根県雲南市大東町南村424

ここの地名伝承の解釈に、津波などを想起される方も多いようです。

その後の記述に、温泉のことが書かれていますが、現在も海潮温泉がありますが、単純に塩を含んだ湯(ナトリウム・硫酸塩─塩化物泉)が湧くことからの話とも取れます。

なお、海潮神社の位置が、仁多郡へ(現在は奥出雲町)の道の途中にありますが、楯縫郡の沼田郷が以前は「爾多郷」(にたごう)と呼ばれていた話もあるので、湿地地名の伝播ということもあるのかもしれません。

宇治神 =宇能遅比古(うのぢひこ)命の神格

『出雲国風土記』に書かれていることをまとめると下記の3つになります。

1. 海の霊(ち)の神

「宇乃」は、一般的には「海の」と解されています。「治」は、オオナムチと同様の「霊(チ)」と解されて、海にかかわる神と云われています。

大原郡海潮郷の記事からは、海潮を押し上げる力をもつ神ということになりましょう。

2. 大国主命の祖先

素戔嗚尊の姑である須賀之八耳神の御子なのです。ということは、『古事記』では、大国主命は須佐之男命の6世孫ですので、遥か昔の祖先の一神ということになります。

『島根の神々』(島根県神社庁 発行)では、須賀之八耳神の御子ではなく、清(すが)の湯山主に登場する素戔嗚尊と稲田姫命の間の御子「清(すが)の湯山主(狭漏彦八嶋篠)」の御子と書かれています。

『日本書紀』(一書第一)では、「清(すが)の湯山主」の五世孫が大国主命となっています。

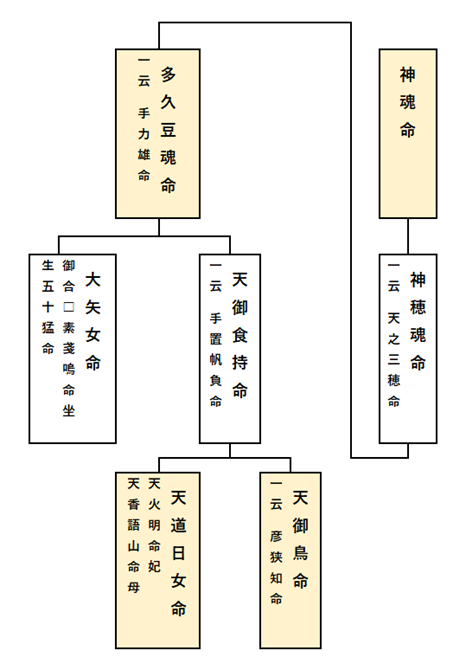

ちなみに『古事記』に書かれた大国主命までの出雲王の系譜はこのようになります。

(須賀之八耳神)─速須佐男命─八島士奴美神─布波能母遲久奴須奴神─深淵水夜禮花神─淤美豆奴神─天冬衣神─大国主神

3. 湿地の神

楯縫郡沼田郷の記事からすると、湿地に関係する神であることがわかります。単に海の神ということではなく、稲田の湿地を恵む神だったのでしょう。

さて、次は西の門客人社の祭神である久多見神について述べます。

久多美神とは

久多美神(くたみがみ)としては、『出雲国風土記』に載ってはいませんが、神社名として久多美社が4つ載っています。

楯縫郡に神祇官社が1社、不在神祇官社2社あります。意宇郡には、神祇官社1社があります。

楯縫郡では、筆頭に載っており、当時は重要な格の高い神社だと思われます。

さらには、鳥取県(因幡国)の式内社である久多美神社があります。

他、『日本書紀』景行天皇の項には、現在の大分県の「来田見邑(くたみむら)」に仮の宮を作ったという話があります。

これは『豊後国風土記』の球覃郷(くたみのさと)につながる話です。

久多美神社 島根県松江市東忌部町3000-17-2 意宇郡の久多美社とされている。

また、楯縫郡には大国主命と関連付けた地名伝承地の玖潭(くたみ)郷があります。

玖潭(くたみ)郷は、現在の出雲市東郷町・野石谷町の一部・久多見町・東福町一帯の地域だとされています。

玖潭郷(くたみごう)。

郡家の正西五里二百歩。所造天下大神命(あめのしたつくらししおおかみのみこと)が、天御飯田(あめのみいいだ)の御倉をお造りになるための場所を求めて巡りなさった。

そのとき、「はやさめくたみの山」【原文・・・波夜佐雨久多美乃山】とおっしゃった。

だから、忽美という。〔神亀三年に字を玖潭と改めた。〕

(島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版)

※所造天下大神命・・・大国主命の別名。

天御飯田・・・天つ神のための米を耕作する田

波夜佐雨・・・にわかあめ

久多美の意味

久多美についての解釈はいろいろな説があります。

1. 濡れ浸されたる簑(みの)

波夜佐雨は暴雨、久多美は、濡れ浸されたる簑の義なりといふ、

(島根県簸川郡私立教育会,『簸川郡名勝誌』明治41年10月)

※簑は、茅 (かや) ・菅 (すげ) などの茎や葉、また、わらなどを編んで作った雨具。

2. 腐ったように濡らす水

くたみのくたは腐るの古語くたす(四段動詞)の語幹で、万葉集巻十九(四二一七)に「卯の花を腐(くた)す霖雨(ながめ)の」と歌っているいるように、ずぶ濡れになってぐしゃぐしゃになることをいった。みは水の意。従ってくたみは腐ったように濡らす水の意。

(加藤義成『修訂 出雲国風土記参究』)

※ 太字強調している所は、本文では傍点です。

3. 淤加美神の関係した臭い水

『豊後国風土記』の球覃郷(くたみのさと)の記述にも通じる解釈です。球覃=臭泉(くさ いづみ)と名付けられたという地名起源の話です。

球覃郷(くたみのさと)。郡の役所の北にある。

この村には泉がある。同じ(景行)天皇が、おいでになった時に、お食事の用意をする人が、御飲者にしようと泉の水を従者に汲ませたところ、そこに蛇靇 オカミという がいた。

このとき、天皇がおっしゃったことには、「きっと臭いにおいがするはずだ。決して汲んで使ってはならない」とおっしゃった。これによって名を臭泉(くさいずみ)といい、村の名とした。

今、球覃郷というのは、訛っているのである。(中村啓信 監修・訳注『風土記 下』 角川ソフィア文庫)

蛇靇(オカミ)が泉にいたので、臭くなるということです(オカミは水を掌る竜神の淤加美神のこと)が、どのように解釈したら良いのか難しいところです。

「臭い」とか「腐った」ということは、古代では悪い意味ではなかったのかとも思えてきます。

久多美神とは、「淤加美神の別名」とも取れる話です。

4. 神を迎える神聖な石

石上堅著『日本民俗語大辞典』(桜楓社)によれば、沖縄では祖先神を祀る神足揚の正面の石を「くたみ石」「くぐみ石」と呼び、現在では民家の縁、床などの上がるための石を「くたみ石」のことをいうのだそうです。

九州地方では、玖潭、来民の宛字していて、「神を迎えて祀る神聖な場所」の意味ということです。

久多見町の延命地蔵

延命地蔵が線刻されたこの巨石は、松江の月照寺の大亀(寿像碑)のための石が切り取られたの親石です。延命地蔵の周辺が、「久多見石」の石切場でした。

5. 湿地

『地名語源辞典』(校倉書房)によると、「クタ」は久多(くた)・居田(こた)・久手(くて)・湫(くて)と表わされ一般的には「湿地」の意味だそうです。

様々な説がありますが、『出雲国風土記』 玖潭郷では、稲倉を探し求める話なので、古代の稲田(湿田)にふさわしい湿地に関係した所が久多美なのかもしれません。

淤加美神と出雲王の系譜

仮に、『豊後国風土記』に登場してくるオカミが久多美神だとすると、出雲王の系譜から考えると、

①(須賀之八耳神)─②速須佐男命─③八島士奴美神─④布波能母遲久奴須奴神─⑤深淵水夜禮花神─⑥淤美豆奴神─⑦天冬衣神─⑧大国主神

④布波能母遲久奴須奴神の妃の日河比売の親が、淤加美(おかみ)神です。この神もまた大国主神の祖先ということになります。

二柱の龍神の神

こうして述べたことを概括しますと、二つの神は大国主神の祖先神であると思われます。

と同時に、宇治神(宇能遅比古命)は海潮の神、久多美神は谷間の水の神で、両方とも水に関係した神であり、龍神と言えるでしょう。

奈良時代では、杵築大社(出雲大社)が鎮座する所の前は、神門の水海が広がり、日本海ともつながっていました。

大国主神自体が龍神と云われますが、そういう場所だからこそ、水の関係した祖先神に守られたのかもしれません。

出雲大社創建に関係が深い楯縫郡

『出雲国風土記』の楯縫郡の地名起源には、出雲大社(杵築大社)の創建の話が述べられています。

楯縫と名付けるわけは、神魂命(かみむすひのみこと)がおっしゃられたことには、「わたしの十分に足り整っている天日栖宮(あめのひすみのみや)の縦横の規模が、千尋(ちひろ)もある長い拷紲(たくなわ)を使い、桁梁(けたはり)を何回も何回もしっかり結び、たくさん結び下げて作ってあるのと同じように、この天御鳥命(あめのみとり)楯部として天から下しなさった。

そのとき天御鳥命が天から退き下っていらして、大神の宮の御装束としての楯を造り始めなさった場所がここである。

それで、今に至るまで楯や桙を造って神々に奉っている。だから楯縫という。(島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版)

※ 天日栖宮・・・天津神の住むお宮

※ 天御鳥命・・・天穂日命の御子 アメノヒナトリと同一の神とする説(内山真龍説)が、神魂命系の神ではない。

『日本書紀』一書に、「彦狭知神」が作盾者として登場するので、天御鳥命は「彦狭知神のまたの名」であるという説もあります。(加藤義成説)

神魂命系の神であります。

【参考】 望月系図 紀氏の末裔の望月氏の系図に彦狭知神が登場します。

中田憲信『諸系譜』 第4冊 国立国会デジタルコレクション より

楯や桙は武具ですが、ここでは、この杵築大社を威厳があるように飾るため道具のようです。

『久多美村誌』には、出雲大社との関係が書かれていました。

大社御遷宮の刻は昔より今に至りて当郡久多見村森脇某、楯を造りて大神に奉り御行列に連れりとか(大社森脇上官の分家なり)(『久多美村誌』)

※ 出雲大社上官家 森脇氏は、古の上官家(平岡・月禾・島・向・森脇・佐草・別火)の家です。

玖潭(くたみ)神社 島根県出雲市久多見町301

神社.jpg)

玖潭神社は、出雲大社との関係が深く、出雲大社が造営の際には、古材木を賜わってきています。

残存している記録だけでも、寛文八年に始まり、延享元年、文化六年にも素我神社の御内殿の木材賜って、玖潭神社の内殿を築造したとのことです。(『久多美村誌』)

まとめ

〇 出雲大社の門客人社(門神社)の祭神は、いわゆる随身門の祭神(矢大神・左大神)ではなく、大国主神の祖神で、子孫の鎮座する場所を守っている地主神だと思われます。

〇 出雲大社の門客人社の祭神(宇治神・久多美神)は両方とも水の神です。つまり龍神です。

〇 本来の「主」祭神が天孫族の神に、先住民の神が、門に追いやられて「客」神になったとする民俗学の説(中山太郎説)には該当しないと思います。

【参考文献】

島根県神社庁/編 「島根の神々」 ( 島根県神社庁 )

関 和彦 著 「『出雲国風土記』註論」 (明石書店)

原運一 /編 「久多美村誌」(久多美支所)

加藤義成 著 「修訂 出雲国風土記参究」 (今井書店)