鬼神神社 島根県仁多郡奥出雲町大呂2058

ここの鬼神(おにがみ)神社の名称は、『雲陽誌』(1717年)にすでに載っています。江戸時代の半ばにはこの名前だったのです。

『古事記』『日本書紀』に描かれる、スサノオノミコトの八岐大蛇(ヤマタノオロチ)退治で有名な鳥髪山(現在の船通山)の麓にある神社です。

八岐大蛇を切ったを退治したのなら、オロチ神社ではなくて、なぜ鬼神神社なのでしょう。退治されたのはもしかしてオロチでは無くて鬼だったのでしょうか。

鬼神神社の概観

鬼神神社の前には、川が流れています。

そうです。ここは斐伊川の上流で、源流は鳥上山につながっています。

遠くに鳥上山が見えます。ここは、記紀神話の八岐大蛇退治の舞台です。

鳥居に入るまでのところの右手に大きな岩があります。

この岩のことが、説明板に書いてあります。

スサノオの埴船(はにふね)が岩化した岩船大明神

スサノオとイソタケルが新羅の国から埴船(土でつくった船)に乗って船通山を越え、ここに降り立ちました。

この「岩船大明神」は、その時の埴船が岩化したもので、地上に出ているのは2m程ですが、地下は数mにおよび、誰一人として動かすことはできないといわれています。

また、ここ鬼神神社の裏山には、イソタケルの御陵墓とされる墳墓があり、「御陵さん」と地元の人は呼んでいます。

かつて、ここでは火の玉が多くみられ、それは、御陵さんに舞い降りては船通山に飛んでいったといいます。

地元民は、ヤマタノオロチの怨霊「龍燈(頭)」と考え恐れました。

これを鎮めるためにはじまったとする「龍燈(頭)祭」が今なお続けられています。

鬼神神社 説明版より

記紀神話では、高天原(たかまがはら)から追放されたスサノオノミコトが、一人で鳥髪に降臨し、八岐大蛇を退治する話になっていますが、

ここではスサノオノミコトと息子のイソタケルが岩舟に乗って天から降った話になっています。

そして、ここの神社の船燈(せんとう)山という裏山に、イソタケルの御陵墓があるといいます。

祭神 五十猛命(イソタケルノミコト)

ここの神社の境内から150メートル登った所に、イソタケルノミコトの御陵墓(お墓)があります。

迷うことなく行けました。

なぜここにイソタケルノミコトのお墓があるのでしょう。

オロチ退治の過程で、亡くなったのでしょうか。

なぜここに?ということで悩んでしまいます。

その前にイソタケルノミコトの話です。

イソタケルノミコトは、五十猛命と書き、ここの神社でだけでなく、大田市五十猛町大浦港周辺には渡来伝説があり、町の名前に五十猛(いそたけ)がつけられています。

島根県とは関係が深い神様ですが、紀伊国(現在の和歌山県、三重県南部)の祖先神として、伊太祁曽神社(いたきそ)などで祀られています。

『日本書紀』では、五十猛命では木の神として関連付けられています。(紀伊国は、昔は木国でした。)

ある説では、出雲地方に分布する「韓国伊太氐(カラクニイタテ)神社」の祭神イタテ神や『古事記』に登場する木の国の大屋彦命とも同じ神だと言われています。

また、ある説では、奈良の葛木坐火雷神社の祭神、火の神である天香山命と同神とも言われます。

京都の籠(この)神社の系図では、彦火明命の御子に「建位起命」の名があります。この祭神が、別の系図では天香具山命として登場します。

奥出雲は、たたら製鉄が盛んな地域でした。たたら製鉄には、砂鉄と木炭が使われます。

そして、現代もなお刀鍛冶が現在も行われております。

火の神、木の神、鍛冶の神ということで、五十猛命がここの神社の祭神になんらかに関係しているかもしれません。

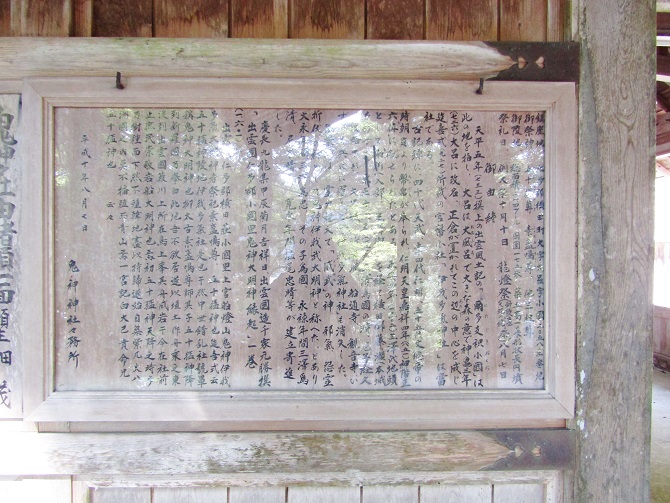

鬼神神社の由緒

拝殿と本殿

ここの由緒です。

漢字が多くて、なかなか読みにくいです。

内容をわかりやすくまとめてみました。

・ここの地名「大呂」は大風呂で大きな森の意味である。

・平安時代の延喜式に載っている「伊我多気神社」(いがたきじんじゃ)は当社のことである。

・永正十六(1,519 )年、戦国武将 尼子経久の攻略で上宮 伊我多気神社は焼失した。

・御祭神は、「威武(イタケ)の神であり、邪気や怨霊を屈服させ悟らせる神として「鬼神伊我武大明神」と称えられた。

ここに書かれていることを裏付ける資料として、出雲国造 千家元勝の漢文が書かれてありました。

元々の神社名は鬼神神社ではなく、古くは奈良時代の書物『出雲国風土記』(733年)にも載っている「伊我多氣社」ということになります。

実は延喜式に載っている、その「伊我多気神社」ではないかと論争される神社が、奥出雲町には3つあります。

ここに書かれている説からすると、この神社は、「上宮 伊我多気神社」だということ、あとの2社のどちらかが下宮という話になります。

神社が燃えてしまって、それを証明する古文書も燃えてしまったということなのでしょう。

この「伊我多気」(いがたき)という神社名も五十猛命の「いそたけ」から来ているのかもしれません。

そして、「鬼神伊我武大明神」ということだから、五十猛命自体が鬼神であるということです。

鬼神とは?

鬼とは、現代では角(つの)があり乱暴者で退治される対象です。牙があり、頭に牛の角が生え、裸に虎の皮のパンツをはいたフンドシをしめた姿は、陰陽道の影響(鬼門は、丑寅の方角なので)後世になって作られたものと言われています。

しかし、『株式会社平凡社世界大百科事典( 第2版)』で調べてみると、別の意味もあります。

鬼神は超自然的な力を有し生者に禍福をもたらす霊的な存在であり,その顕現の仕方によって善神と悪鬼との両様に分かれ,祭祀と祈祓(きふつ)の対象となる。

また,天地造化の霊妙なはたらきそのものをも指すことがある。

『平凡社世界大百科事典( 第2版)』

鬼神は、わざわいあるいはその逆の幸福をもたらすものすごいパワーをもった霊的な存在であるということです。

そのすごいパワーにあやかろうと、戦国武将の時代に、武神として変わったのかもしれません。

また、中国では「鬼」(き)は、死者の霊魂を意味します。『日本書紀』(720年)にも、「此れ桃を用て鬼(ヲニ)を避(ふせ)ぐ縁(ことのもと)なり」と、死後の世界(黄泉の国)のこととして描かれています。

ここの神社には、五十猛命のお墓があるところから、鬼神ということにつながったのかもしれません。

参考 伯耆国の鬼退治

鬼と言えば、船通山の西側、伯耆国側(鳥取県西部)の孝霊天皇(第7代天皇)の鬼退治伝説があります。

船通山の東側に流れる川が斐伊川(ひのかわとも云う)です。斐伊川の流域にスサノオノミコトの八岐大蛇伝説が分布しています。

しかし、船通山の東側に流れる川が、かなで書くと同じく「ひのかわ」(日野川)で、その流域には、孝霊天皇の鬼退治伝説のある楽々福神社(ささふくじんじゃ)が多数分布しています。

楽々福神社の「ささふく」は、砂鉄をたたら吹きで製鉄することを意味するとされています。

たたら製鉄と鬼が関係していて大変不思議です。

樂樂福神社 鳥取県日野郡日南町宮内1101