嵩山 (だけさん)の頂上より見える大根島(だいこんしま)

大根島(だいこんしま)は、中海に浮かぶ火山島で、松江市から車で約30分の場所にあります。1979年(昭和54年) 堤防道路ができて初めて松江方面と陸続きとなりました。それまでは、舟に乗って行ったものです。

さて、この大根島が、なぜ多具(たく)の国の多具島だったのかと思いを浮かべる理由は、奈良時代に書かれた『出雲国風土記』の記載からです。

多具国とは何?

その前に、そもそも、古の多具国はなにかということですが、尾張国風土記逸文に書かれているホムツワケ伝承に書かれています。

垂仁天皇の御子ホムツワケ皇子が、大人になってもしゃべれない理由が、出雲大神の祟りとなっていますが、尾張国風土記逸文では、出雲の多具(たく)の国のアメノミカツヒメの祟りということになっている。

この話から察すれば、大国主命を出雲大神とする出雲国と呼ばれる以前は、アメノミカツヒメを大神とする多具(たく)の国であった可能性も考えられるのではないでしょうか。

しかし、古代の専門家には、多具国は、出雲国の中の非常に狭い地域と考えられているようです。

この多具国は、秋鹿郡~島根郡の多久の折絶・多久川周辺をさすか楯縫郡の多宮(たく)村をさすのであろう。

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版 107P

※ 多久の折絶(たくのたえ)… 松江市鹿島町講武の谷。島根半島には折絶が3ヶ所あり、このため4つの国に分かれているように見えたと考えられています

楯縫郡の多宮(たく)村 … 出雲市大船山付近

アメノミカツヒメ伝承地は、出雲国風土記を見る限り、出雲市西林木町~出雲市美野町~松江市鹿島町と島根半島の南部でかなり東西に長いです。

蜛蝫島(たこしま)であり、かつ、拷島(たくしま) 【古代】

『出雲国風土記』(733年)の島根郡には、大根島についてこのように書かれています。

公式には、蜛蝫島だけれど、今の人には拷島(たくしま)と名づけられているとあります。

蜛蝫島。周りは一十八里一百歩、高さは三丈ある。古老が伝えて言うことには、出雲郡の杵築御埼(きづきのみさき)蜛蝫(たこ)がいた。それを天羽々鷲(あめのははわし)がさらって、つかんで飛んできて、この島にとどまった。

だから、蜛蝫(たこ)島という。今の人は、ただ誤って拷島(たくじま)と名づけている。土地は豊かに肥え、島の西のほとりに松が二本ある。このほか茅・沙(はますげ)・薺頭蒿(おほぎ)・路(ふふき)などの類が生え、風に靡(なび)いている。〔牧がある。〕陸地からの距離は三里ある。

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

※出雲郡の杵築御埼…日御碕のこと

※牧…官営の牛馬牧場

公式には、官営の牛馬牧場もあり、行政的には「蜛蝫島」(たこじま)でありました。でも、「今の人は、ただ誤って」とはありますが、それがほんとうに誤っているのかが疑問の余地があるところです。

通説では、たこ島→栲島(たくしま)→太根島(たくしま)→大根島(たいくしま)→大根島(だいこんしま)となっていったと考えられています。

なぜ蜛蝫島か

大根島と上の江島は、同じ火山島で、今から20万年前の噴火によってできた島です。江島は、『出雲国風土記』時代は、蜈蚣島(むかでしま)でした。今では東側が埋め立てされ、ムカデには見えませんが、形がムカデに似ているから「ムカデ島」になったと考えられています。ムカデだから、足がたくさんあります。おそらく、島の周りの岩礁が足を連想させたのではないのかしら。

それと同じように、大根島の形や周りの小島や岩礁が、タコの足を連想させたのではないでしょうか?ムカデに襲いかかるタコのようにも当時は見えたかもしれません。

弁天島 (波入港親水公園)から見えるハート型岩礁(チュムラス)

蜈蚣島(むかでしま)

『出雲国風土記』(733年)のムカデ島(現在の江島)はどのように書かれているのでしょうか。

蜈蚣(むかで)島。

周りは五里一百三十歩、高さは二丈ある。古老が伝えて言うことには、蜛蝫島にいた蜛蝫が、蜈蚣をくわえてきて、この島にとどまった。だから、蜈蚣島という。

東のあたりに神社がある。そのほかは、すべて百姓(ひゃくせい)の家である。土は豊かに肥え、草木が繁茂し、桑や麻が豊富である。いわゆる島の里がこれである。〔津からの距離は二里一百歩である。〕

この島から伯耆(ほうき)国内の夜見(よみ)島に至るまでの間には岩盤がある。二里ほど、広さは六十歩ほどで、馬に乗って往来する。満潮の時は、深さが二尺五寸ほど、干潮の時は、ほとんど陸地のようである。

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

※ 夜見(よみ)島 … 現在の鳥取県の弓浜半島。

江戸時代には、焼島(たくしま)であり、俗に大根島とすでに呼ばれていた

江戸時代の初めの承応二年(1653年)頃に編纂された地誌である黒澤石斎の『懐橘談』には、大根島のことが「焼島(たくしま)」という名で載っています。

国立国会デジタルコレクションで読めます。⇒ 黒澤石斎の『懐橘談』

同時に「俗に大根島というて」とありますので、世俗的には大根島と呼ばれていたのです。

焼 島

俗に大根島というて周三里餘の島あり、古記には如何いひ侍りけるにや、蘿蔔の風味宜しければかくいひ侍る、

記に曰く砥神山周三里一百八十歩高六十丈とあり、此島の事にや覚束なし、又村老語りけるは、此島はもと多久島と云ふ、昔伯耆國の人と出雲國の人と境を争ひ訴へありし時、出雲の人證歌に出雲なる焼島だにもたかぬ木を木梨の里に何をたくらん

とこれ古歌なるよしを申して争に勝ちたりとぞ、たく島は此大根島なり、木なしの里とは伯州弓濱米子邊を申すなりと語る、一説に出雲より訴に出でたりし人は多賀の時隆といふ辨者なり、又焼火島と云ふは、隠岐の國焼火権現この島に暫くましましし故に、かくは云ふといへど俗説信じがたし

黒澤石斎『懐橘談』

※ 蘿蔔 … 大根の漢名の表記で、すずしろ。

※ 隠岐の國焼火権現…現在の島根県隠岐郡西ノ島町美田1294にある焼火神社のこと。

焼火島となった由来の神社が、大根島の中心に位置する大塚山に焼火神社(たくひじんじゃ)がありました。

『出雲国風土記』と、『懐橘談』に書いてあることをまとめると、このようになります。

【奈良時代】元は蜛蝫島 (たこしま)だが、拷島(たくしま)または 多久島(たくしま)

⇩

【江戸時代】 焼島(たくしま)だが、俗に大根島

『懐橘談』では、「信じがたし」と言っていますが、この島では、古くから、焼火神社がこの島の中心に祀られていました。

だから、多久島であったものが、焼火神社の焼(たく)に字が変わったと思われます。

しかし、神社の名前から島の名前の由来というのなら、元多久島であったわけですので、もともとは多久神社があっても不思議はありません。

大根島の焼火神社

焼火神社とは

そもそも焼火神社とはどんな神社なのでしょうか。

焼火神社(たくひじんじゃ)は、島根県隠岐郡西ノ島町にある神社であり、中世以降、日本海水運の飛躍的な発展とともに、航海安全の守護神として、遠く三陸海岸に至るまで信仰を集めることとなりました。縁起書(1659年)によれば、一條天皇の時代に、焼火山の南海岸の海中より神火が現れ、山中に飛んで行ったのを驚いた村人がこれを追って山中に入ると現在の社殿の背後の奇岩を発見、これを神の鎮まりますところとして、大山権現、または石尊権現と称して祭ったのが始まりとのことです。

焼火神社(たくひじんじゃ)跡 島根県松江市八束町波入

さて、大根島の焼火神社ですが、明細帳のよれば、永正八年(1511年)に勧請されたものとされています。

一、由緒 不詳ト雖永正八辛未年三月二十四日渡部大太夫門脇助蔵門脇九郎兵衛ナルモノノ勧請セシ由

廃社 昭和二十二年十月二十六日抹消

意宇郡(松江市 八束郡)神社明細帳 抜粋

雖…いえども

しかし、ここの祠の近くにあったここの神社の縁起を読むとびっくりすることが書いてありました。室町時代に勧請されるずっと前に、大塚山に鎮座していたように、書かれています。

〝先年焼島に居住仕り候へども、大塚山穢れに付て 隠岐の国へ罷越し、其後焼島捨て大根島と名乗、〟とあるのです。(宝暦四歳とありますので、西暦1754年で江戸時代の文書です。すでに大根島となっていたのでしょうか。)

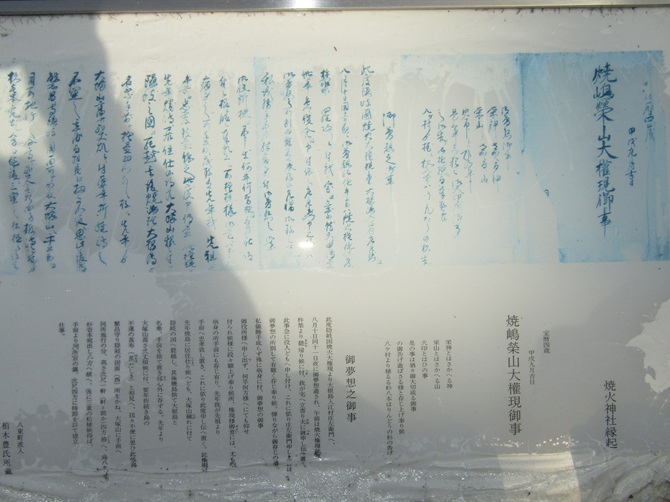

焼嶋栄山大権現御事

『八束村誌』(中国地域社会研究会)にも、勧請する前にも古に焼火神社があった伝承が載っていました。

古老の言によると、本島の焼火神社が焼失した際、その御神体が隠岐国に漂着し、隠岐島前の焼火神社に祭られたのであるとも伝える。

中国地域社会研究会 著 『八束村誌』 関書院発行

しかし、江戸時代後期の書物『譚海 (たんかい)』(津村淙庵が安永5年頃から寛政7年までの約20年間見聞きしたことを記載したもの)にも、「たくしま」から焼火権現の神が後鳥羽上皇が遷幸に際、隠岐に移ったかのように、書かれています。ただこの本では、「たくしま」が、ここの大塚山ではなくて、鰐淵山だと(鰐淵寺がある山)書かれています。(国立国会デジタルコレクション『譚海』 巻の一 九ページ)

このような伝承の真偽はともかく、大根島が奈良時代には、拷島(たくしま)と呼ばれていたわけで、焼火神社はともかく、拷神社あるいは多久神社があった可能性は大だと思われます。

出雲国風土記時代の神社

『出雲国風土記』に載っている不在神祇官社の一覧です。なお、『出雲国風土記』は、島根郡の神社一覧などが脱落しており、不在神祇官社は、本来45社あるはずだけれど、35社だけ補訂されています。

なお、古い写本のものは、大埼社、大埼川辺社、朝酌下社、努郡彌社、掠見社の5社のみ記載され他脱落しています。

大井社 阿羅波比社 三保社 多久社 蜛蝫社 同蜛蝫社 質留比社 方結社 玉結社 川原社 虫野社

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

持田社 加佐奈子社 比加夜社 須義社 伊奈頭美社 伊奈阿気社 御津社 比津社 玖夜社 同玖夜社 田原社 生馬社 布奈保社 加茂志社 一夜社 小井社 加都麻社 須衛都久社 大埼社 大埼川辺社 朝酌社 朝酌下社 努那彌社 椋見社

かなり欠落した神社一覧なので、なんともいえませんが、古老の伝承を信じるとすれば、大根島(古の蜛蝫島)の大塚山に焼火社があったのかもしれません。

また、記載の多久社は、松江市鹿島町講武の多久神社とされていますが、大根島も『出雲風土記』時代は、拷島(たくじま)と呼ばれたと書かれているわけなので、ここは実際は「蜛蝫社」ではなくて、転訛(?)して拷社(多久社)と呼ばれた可能性も高いのではないでしょうか。

同様な考えが、「『出雲国風土記』註論」(関 和彦著 明石書店)に書かれていました。

『出雲国風土記』の伝承によれば「蜛蝫島」はもと「拷島(たくしま)」と呼ばれていたという。可能性として「多久社」が「蜛蝫島」にあったのではないかという一抹の不安もある。

「『出雲国風土記』註論」(関 和彦著 明石書店)

蜛蝫社 比定される現在の神社

時代によって、出雲国風土記記載の蜛蝫社に否定される神社が違います。新しければ必ずしも正しいと断言できませんが、両方を紹介します。二社記載されている蜛蝫社の後裔の神社はどこなのでしょうか。

江戸時代までの比定神社

岸崎佐久次時照 著『出雲風土記抄』(1683年)によれば、「蜛蝫社は、一社は地神大明神、一社は三社大明神」とされています。地神大明神は、二子の地神神社とされています。もう一社の三社大明神ですが、『雲陽誌』(1717年)を見ると、「三社明神」は、波入浦・遅江・入江の3つもあります。なお、遅江は、三社明神の元宮と記載あります。(焼火神社の事は、『雲陽誌』にはなぜだか書かれていません。)

また、慶応2年(1866年)幕末に大根島を訪れた重義なる人物が出雲国風土記の神社を訪問した記録にも、三社大明神と地神大明神が蜛蝫社であると書かれていました。この本には、焼火神社のことも書かれています。

又当初焼火権現の御山、殊之外信講に相成候へは、是も拝礼可致様被中。扨ハその御社、小社なれとも風土記の御社ならんと又拝礼候。焼火山に行道にて荷を負て畑に行人あり。

『風土記社参詣記』(仮題) その一 新庄正典 /岡 宏三 古代文化研究 第6号 島根県古代文化センター

大塚山は、別名 焼火山と称されており、幕末にも信仰が厚い神社だとうかがい知れます。

地神神社

地神神社 島根県松江市八束町二子501

まず二子の地神大明神、現・地神神社の鎮座地の北側の隣接地の字が「鷲島」、湖岸の字が「蜛蝫崎」であるという事実である。これは明らかに「出雲郡杵築の御埼に蜛蝫あり、天の羽々鷲掠り持ちて、飛び燕へり来て、此の島に止まりき。故、蜛蝫嶋といふ。」の「蜛蝫」と「鷲」を意識した字名であろう。

「『出雲国風土記』註論」(関 和彦著 明石書店)

三社神社

三社神社 島根県松江市八束町遅江241

三所神社( 旧 三社大明神 )

三所神社 島根県松江市八束町入江655

特に、『出雲国風土記考』以後は「蜛蝫社」を二子村地神大明神、「同蜛蝫社」を入江村三社大明神と区分して比定している。現在、入江村には三社神社はみえず、三所神社が鎮座しているが、宝暦、十三年に庄屋谷兵衛が認めた『大根嶋萬指出帳』には「入江 三社大明神」とみえており、本来は「三社神社」が正式名称であったことがわかる。

「『出雲国風土記』註論」(関 和彦著 明石書店)

明治以降の比定神社

蜛蝫神社 島根県松江市八束町江島185

ここの蜛蝫神社は、大根島(蜛蝫島)ではなく、江島(蜈蚣島)に鎮座しています。もし、出雲国風土記の蜛蝫社であれば、後々の時代に、遷宮して江島に行ったのでしょうか。

1926年の『八束郡誌』、後藤蔵四郎著『出雲国風土記考証』(1926年)、加藤義成著『出雲国風土記参究』(1957年)では、江島の蜛蝫神社を、風土記時代の蜛蝫社に比定しています。

蜛蝫社

江島の蜛蝫神社であって、須佐之男命を祀る。今、大根島の北部と江島の氏神である。

同蜛蝫社

江島にあつて、蜈蚣島の條に「東邊に神社あり」とあるものに當るであろう、倉稲魂命を祀る。今、若宮畑とて、島の中部より少し西にある地は、天平時代には島の東部であつて、其處に此の社があつたが、後に字宮脇にうつした。

後藤蔵四郎著『出雲国風土記考証』

ヤマタノオロチを想像させる蜛蝫神社のソテツ

『雲陽誌』(1717年)で江島の所を見ると、現在の蜛蝫神社の前身は、通称 天王社だったと思われます。

祇園牛頭天王 素戔嗚尊なり。慶長七年建立棟札あり、縁起なし故に由来詳ならす、

『雲陽誌』

若宮

石殿

今宮阿弥陀堂

明治以降、蜛蝫神社にどのような経緯で名称を変えるに至ったのか理由はわかりません。

参考文献

- 関 和彦著 『出雲国風土記』註論 明石書店発行

- 中国地域社会研究会著 『八束村誌』 関書院発行

スポンサーリンク