出雲国の東部地方の古墳の玄室(石棺を収める部屋)のフタに「閂型の陽刻」があることを知り、確認できる古墳を訪ねてみました。このフタのことを閉塞石と呼びます。

その閂型のフタがあるのは、ほとんど古墳時代後期の石棺型石室にあります。

しかし、玄室のフタがすでに紛失したものも多く、確認できるものは、そんなにありません。

石棺型石室とは?

横穴式石室では、普通多くの石を積み上げて石室をつくりますが、石棺型石室は、そうではなくて壁や天井、床を一枚の石でつくり、石室全体を家形の棺(石棺)のような形に組み合わせます。つまりは、石棺のような石室に石棺が納められているということです。

閂型の陽刻が見られる地域は、宍道湖の南岸がほとんどです。

自分が調べた限りでは、7例です。

実際には、玄門のフタを開けたり閉じたりが可能(追葬)と考えられますが、閂型のデザインが施されているというのは、模擬のカギをつけている風にしたということです。面白いなあと思いました。

閂(かんぬき)とは何?

現代の閂(かんぬき)とは、左右の扉または、扉と枠の双方にまたがって、横に棒を通す事で扉が開かなくする道具です。

現代の閂(かんぬき)

古代も横を通すことは同じだったようです。

閂の歴史は古く、弥生時代からあったようで、長崎県壱岐市の原ノ辻遺跡の復元された弥生時代の建物にも閂が施されており、現代の閂の金属の所が、太い木になっており、横から棒を通すのは同じです。

パット見ると、Hの文字のように見えます。

向山一号墳 島根県松江市古志原6丁目22

大変わかりやすいものが、ガイダンス山代の郷に展示してある向山1号墳のレプリカです。

向山1号墳は、一辺30m以上の方墳です。

古墳は現在見ることはできませんが、レプリカの形で石室の形を見ることができます。

かなり精巧にできた閂型の扉です。

北小原2号横穴墓 島根県松江市西浜佐陀町北小原

宍道湖沿いの小山にあります。

これは、古墳ではなく山の壁を彫った横穴墓です。横穴墓は、古墳に比べて格が落ちたように思われがちですが、横穴の内部では、精巧な創りをしており、格下の感じはありません。

なお、こういう形の古墳ではなく、玄室の周りの壁が削り取られてこういう形をしています。

この横穴をのぞき込むと、精巧な玄門のフタが見えます。

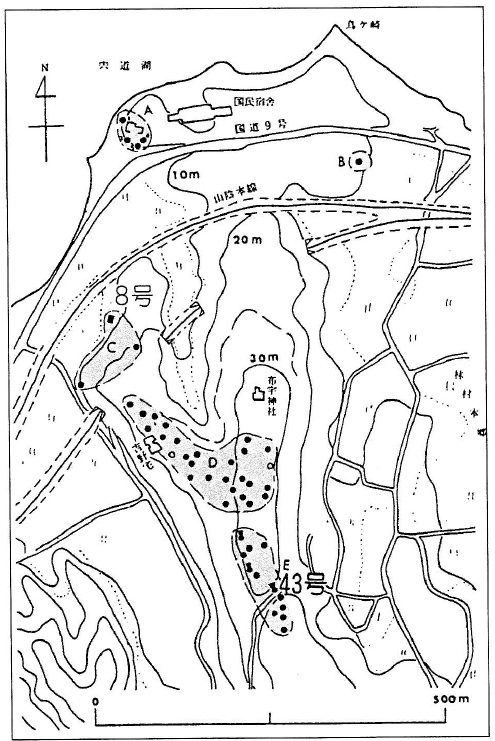

林古墳群8号墳 島根県松江市玉湯町林村本郷

本郷川左岸の標高約30メートルの丘陵上にある古墳群で、50基以上の中で唯一の方墳です。

林古墳群の分布図 8号墳は国道9号線に一番近い場所にある。

林古墳群の小さな円墳がほとんどですが、その中で方墳ということは、松江市東部の豪族の系統につながる豪族だと考えられます。出雲臣と同族か、あるいは、林郷にある古墳なので林臣の可能性もあります。

20m×17mの大きさですが、林古墳群の小さな円墳の中では、最大のものです。

布宇神社の元宮があった場所の近くに位置する古墳なので、布宇神社との関連も考えられます。

古墳まで行けますが、私が見学に行ったときには、石室の入り口が見当たりませんでした。土砂で埋まったのかもしれないし自分の探し方が甘かったのかもしれません。他の方のブログを見ても、写真に閂型扉は確認できません。

説明板と墳形だけは確認できました。

伊賀見1号墳 島根県松江市宍道町白石

一辺10mあまりの方墳あるいは、2号墳と合わせて全長25mの前方後方墳の可能性もあると言われています。

古墳の石室天井部が無くなっているので、羨道や石室などがむき出しになっており、屋根をつけて保護されています。

古墳の頂上部に位置するので竪穴式と一瞬思ってしまいますが、ここも横穴式の墳墓です。

古墳時代後期に竪穴式は当然ありませんね。

ここにも閂型の陽刻を施したフタが良く見えます。

落ち葉で見えませんが、床には「U」字状の浅い彫り込みをもっ細長い板石が据え付けられています。

この古墳は、同道川の下流域にありますが、もっと上流にいくと石宮神社の近くに、同じく閂状の閉塞石のある「下の空古墳」があります。

この古墳は民家の敷地内にあります。こちらの方のサイトにあります。→ 下の空古墳

なお、3分の2の大きさ復元された下の空古墳が、「来待ストーン ミュージアム」に展示してあります。

(入場料が要ります。)伊賀見1号墳も下の空古墳も石室が来待石で作られているそうです。

鏡北廻古墳 島根県松江市宍道町東来待

鏡北廻古墳の閉塞石 『宍道町ふるさと文庫6』より引用

私が地元の方に行き方を尋ねたら、竹がいっぱい生えていて行けないと言われ断念しました。

しかし、その後行かれた方のブログがあります。→ 古墳のお部屋ブログ館 鏡北廻古墳

閂型のフタは下向きになっていて見れないそうです。

7世紀中ごろのものとされていますが、後代になると閂型が、臼のように太くなるのかな。

出西小丸古墳 島根県出雲市斐川町出西

いままで閂型のフタがあった古墳は、横穴墓は別にして、方墳ないし前方後方墳ばかりでしたが、ここの古墳は円墳(径10メートル)だそうです。また、ここは出雲地方の東部ではなく、西部に位置します。

古墳時代の宍道湖は、現在の宍道湖よりも西に広かったと考えられますので、ここも宍道湖南岸に位置するものかもしれません。

近くに久武神社があります。現代の墓地のすぐ左手に墳丘があります。表示板がないのでわかりにくいかもしれません。

石棒の先に、横穴石室の入り口があります。

右下に玄門のフタが見えますが、苔や泥で閂状の陽刻がわかりにくくなっています。