松江の嵩山(だけさん)

宍道湖大橋の上から東に見える山を嵩山(だけさん)と云う。その右隣の山は、和久羅山(わくらやま)で、その二つの連なる山容は、涅槃仏やキューピーさんに例えられたりもした。

その涅槃仏やキューピーさんの胴体部分が、嵩山で頭の部分が和久羅山というわけだ。

宍道湖大橋から見える嵩山 ビルの陰になっている部分が和久羅山

この嵩山は、奈良時代は布自枳美高山(ふじきみたかやま)と呼ばれて、烽火(とぶひ)が設置されていた。

烽火

外的が侵入したら、のろしを上げて報告する施設。『出雲国風土記』(733年)には、5か所の烽火が記載されている。

頂上には、都留支日子命(つるきひこのみこと)を主祭神に祭る布自伎美(ふじきみ)神社が鎮座する。(式内社であり、出雲国風土記記載の古社である)

『出雲国風土記』の都留支日子命

布自伎美(ふじきみ)神社

この都留支日子命であるが『出雲国風土記』では、島根郡に「山口郷」の由来に登場してくる。

山口郷。郡家の正南四里二百九十八歩の所にある。須佐能袁(すさのお)命の御子、都留支日子(つるぎひこ)命がおっしゃられたことには、「わたしが治める山口のところである。」とおっしゃられて、だから、山口という名を負わせなさった。

『解説 出雲国風土記』 島根県古代文化センター[編] 今井出版

ここでの自分の思う事である。

①都留支日子命のこの「都留支(つるぎ)」と「ぎ」と濁点をふってあり、剣(つるぎ)と同じ意味だろうとの解釈が成り立つのだが、千家俊信『訂正出雲風土記』(1806年)や岸崎(佐久次)時照『出雲風土記鈔』(1683年)には、「つるき」と仮名が書いてある。となれば、蔓木とも解釈できる。

②『出雲国風土記』には、スサノオノ命の御子が、男神5柱に女神が2柱登場するが、実際その系譜であったか疑わしい。

天照大御神、スサノオノ命、月読命というのは、創出された祭祀上だけの神だと思うからである。なお富家伝承本では、火明命=饒速日命をモデルとしたものと書かれていた。

③「わたしが治める山口のところである。」という所が、「山の入り口」のように解釈されることが多いだが、単純に都留支日子命が治めているから、「山口」、つまり都留支日子命=山口神の別名ではないか?と思った。

奈良県に多数の山口神社という古社が存在する。ほとんどの祭神が、山の神として大山祇命を祀っているが、元々は、都留支日子命を祀ったものでなかったのかという想いが浮かんだ。

さて、都留支日子命は、記紀には登場せず、出雲国在地の神様と思っていたが、八咫烏の神の登場する系図をいろいろ探している途中、八咫烏(鴨建角身命、陶津耳命)の兄弟として登場する系図を発見して驚いた。

葛城国造の系譜

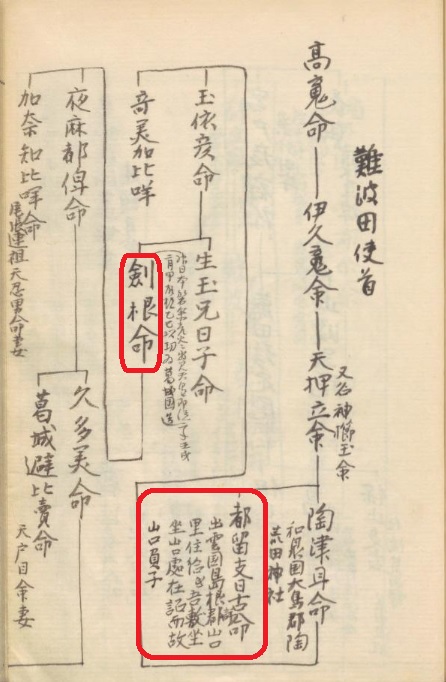

難波田使首の系図

その系図は、「難波田使首」の系図である。出典 国立国会デジタルコレクション 「諸系譜」第11冊52ページ

──話は脱線するが、島根県に玖潭神社、久多見神社という式内社があるが、久多美命(葛城直祖)と関係があるのではなどと思った。(両くたみ神社は、現在、『出雲国風土記』の記事から大己貴尊を祭神としていると思われる。)

この都留支日子命が、八咫烏こと、「陶津耳命」の兄弟として系図に加えられたのは、インターネットで調べた所、『和泉国大鳥郡、陶荒田神社』の註文らしい。

陶荒田神社 大阪府堺市中区上之1215 画像出典 ウィキぺディア

I, KENPEI, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

現在の祭神が、高魂命、劔根命、八重事代主命、菅原道真公である。葛城国造系の神と同時に事代主系の神を祭っている。陶津耳命が、事代主命の舅(しゅうと)なので不思議はない。

社伝によると、崇神朝に大田々禰古命が三輪大神の祭祀を命ぜられたとき、茅淳県(今の堺市付近)陶器郷の大田森に大田々禰古命が祖先の神霊を祀ったのが神社の創始となっている。

この社名を裏付けるように、姓氏録(815年)に

和泉国 神別 天神 荒田直 直 高魂命五世孫剣根命之後也

と、ある。

河内にも葛木直が存在する。

河内国 神別 天神 葛木直 直 高魂命五世孫剣根命之後也

葛城氏の原型

葛城国造の故郷は和泉国では無く大和の葛城山だったはずである。

葛城一言主神社と背後の大和葛城山

『先代旧事本紀 国造本紀』には

葛城国造

神武朝の時代に、剣根命をはじめて葛城国造とした。

『先代旧事本紀 国造本紀』

とある。

太古は大和国は、大倭と葛城の2国に分かれていたようだ。

『姓氏録』では、大和国に葛木忌寸が見られる。

大和国 神別 天神 葛木忌寸 忌寸 高御魂命五世孫剣根命之後也

高魂命-伊久魂命-天押立命-陶津耳命-玉依彦命-剣根命-夜麻都俾命-久多美命

この流れは、早期に出雲族と婚姻関係が発生し、大神氏、賀茂氏を生み、また尾張氏とも親族化し、後裔の武内宿祢につながる葛城氏の原型となる氏族であったと思われる。

葛(くず) 画像出典 ウィキぺディア

Miya – 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

葛城国造の祖「剣根命」(つるぎねのみこと)の神名の「剣」も、蔓木であったのかもしれない。

「葛」(かずら)は「つる草の総称」であり、剣根命と都留支日子命も「葛城」の「蔓木」(つるぎ)に由来したものかなという一つの考えが浮かんだ。

しかし、論証する術が今の所無い。