旅伏山の麓

平田の町を見下ろす旅伏山(たぶしさん)

『島津家久上京日記』によれば、戦国時代には平田まで宍道湖があり、平田は港町であった。

宍道湖は現在は、汽水湖であるが、「蓮一町はかり咲乱たる中」というように、ハスが一面に咲き乱れている風景が書かれており、この当時の塩分濃度はかなり薄かったと思われる。

これはいったいどういうことだろうか? 斐伊川は、いまだ、宍道湖ではなく神門の海を流れていたはずである。

亦舟捍し行に、右ニ檜木の瀬とて城有、其より水海の末に蓮一町はかり咲乱たる中をさなから御法の舟にやとおほえ、漕通、平田といへる町に着、九郎左衛門といへる者の所に宿、拾郎三郎よりうり、亦玄蕃允より酒あつかり候、

『島津家久上京日記』

また『雲陽誌』(1717年)に平田の前の宍道湖は、「里人伝て云此礒辺にし潮の出澤ありて、上古には塩を焼たりといへり、土人潮を汲て清をもしたりとなり、今にいたりて清する人は此水を用るなり、上の岡に塩の権現といふなり、毎年幣帛を奉てまつりあり、塩土老翁なりといひつたふ」と書かれている。

上古というのが、いつのころかわからぬが、塩をつくるほどの湖だったかのように書かれている。

日向神話の「塩土老翁」で、ここもまた物部氏の影と思ってしまったが、考えすぎで、「塩づくり」から来ているかもしれないと思い直したが、「上古には塩を焼たり」というのが、戦国時代にはハスが咲いていたという話を合わせて考えると解せない。

やはり塩づくりとは無縁で、海神信仰で、「塩土老翁」を祭っていたのだろうか?

楯縫郡の出雲臣

『出雲国風土記』(733年)には、平田の町がある楯縫郡の由来について下記のように述べている。

楯縫と名づけるわけは、神魂(かみむすひ)命がおっしゃられたことには、「わたしの十分に足り整っている天日栖宮(あめのひすみや)の縦横の規模が、千尋(ちひろ)もある長い栲紲(たくなわ)を使い、桁梁(けたはり)を何回も何回もしっかり結び、

たくさん結び下げて作ってあるのと同じように、この天御量(あめのみはかり)をもって、所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)の住む宮を造ってさしあげなさい。」とおっしゃられて、御子の天(あめの)御鳥(みとり)命を楯部として天から下しなさった。

そのとき天御鳥命が天から退き下っていらして、大神の宮の御装束としての楯を造り始めなさった場所がここである。それで今にいたるまで楯や桙を造って神々に奉っている。だから楯縫という。

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

杵築大社の創建神話と関連付けられた話であるが、ここは、物部氏の分布する郡であるわけで、実際は物部氏の称号「楯」に由来する郡名であったのではないかと自分は感じる。意宇郡の「楯縫郷」の地名由来からそう思える。

出雲国の物部氏は、饒速日命ではなく、布都努志命を祖として奉っていたようだ。

意宇郡 楯縫(たてぬい)郷。

郡家の東北三十二里一百八十歩の所にある。布都努志(ふつぬし)命が天石盾(あめのいわたて)を縫い直された。だから、楯縫という。

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

宇美神社 島根県出雲市平田町宮西町688-1

御祭神 布都御魂神 古くは愛宕山西北に廻大明神(宇美神社)が祀られていた。

天正16年(1588年)には、廻大明神と、近江からやってきた平田を開拓した小村・杉原氏一族の氏神・熊野権現他7つの社を合わせて熊野権現社一社とされた。

平田の町が、出雲風土記時代 入海(宍道湖)であったことを考えると、元は愛宕山自体が入海のすぐ近くであり、その海を標榜した社かなと思ったりもする。しかし、日本海沿岸の塩津の石上神社が旧地であるという説もある。

物部氏は、『出雲国風土記』(733年)当時は、郡司の主帳を務めている。大領が出雲臣という影響で、楯縫郡の由来が変化したのかしら。

楯縫郡の郡司

主帳 无位 物部臣

大領 外従七位下勲十二等 出雲臣

少領 外正六位下勲十二等 高善史

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

ここの出雲臣であるが、なんとなく出雲国造家の系統とは違う感じがする。

なんで違う感じがするのかは、寺院の記事だ。出雲臣大田という名前であるが、「大田」というが、意宇郡の意多伎神社で猿田彦命を「大田命」として祭っていた。(大田命はさらに塩土老翁でもあることも書かれていた。)、

崇神紀の三輪山祭祀でオオタネコが出てくるが、ここでも「オオタ」であり、事代主命系のような気がする。

新造院(しんぞういん)一所。沼田郷(ぬたごう)の中にある。厳堂(ごんどう)を建立している。

郡家(ぐうけ)の正西六里り、一百六十歩ほの所にある。大領出雲臣大田(いずもおみおおた)が造った寺である。

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

『古代氏族系譜集成』(宝賀寿男 編著 古代氏族研究会発行)を見ていたら、出雲峯麻呂を親とする出雲臣大田の一族の系図があるようだ。

後裔に平安時代の医師の出雲広貞(→ウィキペディア 出雲広貞 )がいる家系のようだ。

土師氏を経由しない菅原氏となっていた。

宇乃治比古命

旅伏山の東麓である「楯縫郡沼田郷」であるが、『出雲国風土記』では、湿地であろうということが書かれている。

奈良時代は、現在の平田の町のほとんどは、湖の中にあったわけで、現在の愛宕山近くまで宍道湖だったと思われる。

沼田(ぬた)郷。

郡家の正西八里六十歩の所にある。宇乃治比古(うのぢひこ)命が「湿地【原文…爾多(にた)】の水で乾飯(かれいい)をやわらかくふやかして食べることとしよう。」とおっしゃられて爾多と名を負わせなさった。

そういうことなので爾多郷というべきなのだが、今の人はただ努多(ぬた)と言っているだけである。〔神亀三年に字を沼田と改めた。〕

島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版

ここに登場する「宇乃治比古命」は、遥か古の神だと思っていたが、『古代氏族系譜集成』(宝賀寿男 編著 古代氏族研究会発行)の出雲臣の系図の中に、それも飯入根命の系譜の中に名前が載っていてびっくりした。

宇乃治比古命については、詳しくは別の記事 ⇒ 出雲大社の門客人社(東・西)

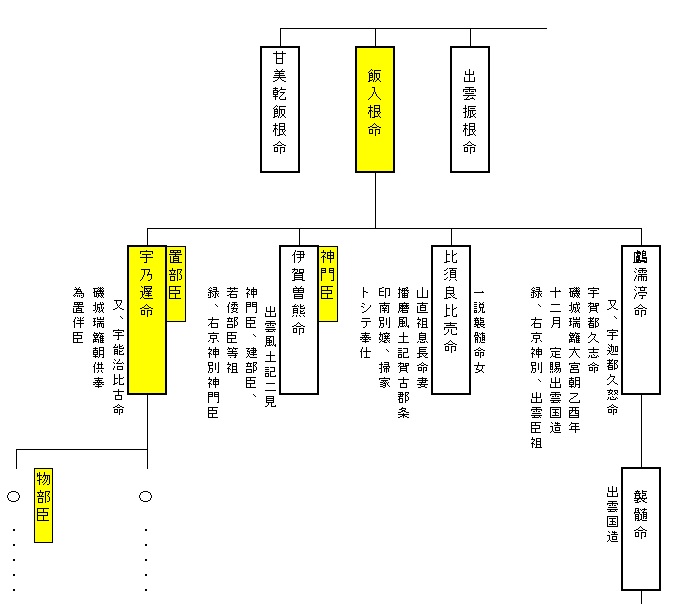

出雲国造出雲臣の系譜 抜粋

『古代氏族系譜集成 中巻』(宝賀寿男 編著 古代氏族研究会発行)990P~993P より

同様に『出雲国風土記』に登場する神門臣伊加曾然(かんどのおみいかそね)の名前も、隣に載っている。(ここには、書き出していないが、甘美乾飯根命の後に野見宿禰があり、野見宿禰の祖を飯入根命とする『姓氏録』とは違う系図である。)

ちなみに、富家伝承本によれば、飯入根命は富家の系譜であった。

宇乃治比古命は、ここでは「置部臣」と書いてあり、後裔に『出雲国風土記』に登場する「日置臣」の面々が記述してあったので、いわゆる日置氏の一族であると思われる。そして、この後の分系に、なんと物部氏が書かれている。

いわゆる系図の一般的な見方では、出雲臣の「分家」という観方なのかもしれないが、出雲臣の分家が日置氏や神門氏であるとは、全く思えない。思えないが、そういう観方をする人も多い。

日置臣や神門臣が後から発生したと考えるよりも、もともと日置臣や神門臣が存在して、飯入根命の時、例えば婚姻関係や養子縁組などがあり、親戚になったと考える方が理解しやすい。

物部氏も、当然ながら、「置部臣」から後から分かれて発生したわけではなく、元々存在しており同族になったということを示しているのだろうと思う。