朝村山

島根県出雲市にある鼻高山に連なる山に、朝村山という山があります。先っぽが尖った急峻な山です。

そこの山の頂上近くに、朝村権現の神社跡と磐座があります。

朝村権現は、延喜式の「比古佐和気神社」だとも言われ、現在は里の伊努神社に合祀されています。

さて、その朝村権現を訪ねてみるとともに、祭神の赤衾伊努意保須美比古佐倭気能命について紹介します。

赤衾伊努意保須美比古佐倭気能命とは?

伊努神社 島根県出雲市西林木町376

御祭神 赤衾伊努意保須美比古佐倭氣命

赤衾伊努意保須美比古佐倭気能命(あかぶすまいぬおおすみひこさわけのみこと)という長い神名の神です。

この神名は、短く「伊努」とも「伊農」とも表記され、『出雲国風土記』(733年)には、この神名を冠した「出雲郡伊努郷」、「秋鹿郡伊農郷」の二つの地名がありました。

『出雲国風土記』では、八束水臣津野命(伊美豆努命)の御子神である。

八束水臣津野命は、『出雲国風土記』では島根半島を引っ張ってきた(国引き神話)の主役であり、出雲国の祖神の扱いです。詳しくは、 ⇒ 八束水臣津野命(やつかみずおみつのみこと)と石見国 【龍石伝説】

『出雲国風土記』秋鹿郡伊農郷の地名起源に 〝出雲郡伊農の郷に鎮座される、赤衾伊農意保須美比古佐和気能命の后である天𤭖津日女命が、国をご巡行になった時に、おっしゃったことには、「伊農よ」とおっしゃられた」とある。

お妃の天𤭖津日女命は、『尾張国風土記』逸文に多具国の神として登場します。出雲国東部を「たく」の国と言ったか不明ですが、「たく」の国の女王だったと思われます。詳しくは ⇒ 【出雲の起原】 天甕津日女命は神魂伊豆乃賣神か。

赤衾伊努意保須美比古佐倭気能命は、出雲国西部の王だったと思われます。

※ 古代の婚姻は、単婚ではなく、同居していなかったとされています。

出雲口伝(富家伝承)では、赤衾伊努意保須美比古佐倭気能命は、神門臣系の神で、大国主命(八千矛神)の父神です。

出雲口伝(富家伝承)では、出雲王には、西部の神門臣系と、東部の富家(神魂家)系の二つがあり、交互に大名持(国王)を決めていたそうです。

『古事記』には、出雲王の系譜として「臣津野(八束水臣津野命)―天之冬衣―八千矛(大国主命)」と書かれていますが、親子関係を示したものではないとのことです。

なぜ「朝村」というのか?

明治14年の『神社明細帳写』に載っていた古老伝承によると、次の通りです。

当社ノ御祭神ハ赤衾伊努意保須美比古佐和気能命、天之甕津比賣ニシテ、鎮座玉フ地ヲ朝村山ト云フ、御父意美豆努命ノ韓国ヲ引寄セ賜ヒシ国土ヲ経営ノ為メ自ラ先導トナリ玉ヒテ、諸神ヲ毎朝此処ニ群集セシメテ、国土経営ノ御力ヲ助奉リテ大ニ功業ヲ立玉ヘリト云フ、故ニ此処ヲ朝村山ト称ス

『神社明細帳写』(明治14年)

わかりやすく書きます。

比古佐和気神社(朝村権現)の御祭神は、赤衾伊努意保須美比古佐和気能命と天𤭖津日女命です。

赤衾伊努意保須美比古佐和気能命の父である八束水臣津野命が国引きをされた際、御祭神が先導して諸神を毎朝ここに集めて国土経営のお手伝いをされたので、朝村山と言うのです。

しかし、この祭神についても、江戸時代にはなんどか変わっています。

朝村権現 祭神の変遷

宝永2年(1705)の『神社書出帳控』では、「比古佐和気神社 朝村権現」としています。

また享保2年(1717)の『雲陽誌』には、朝村権現の名前も見られます。当時は祭神が天津彦根尊です。

ちなみに伊努神社も、祭神が伊弉諾尊であったので、祭神が赤衾伊努意保須美比古佐倭気能命でなくても不思議ではないです。

朝村権現

天津彦根尊をまつる。社三尺に四尺南向、五丁はかり山上に登る、祭日九月二十九日、

『雲陽誌』(1717年)

※1尺が、約0.303メートルですので、3尺が約0.9m 4尺が約1.2mということになります。

1丁=約109メートルなので、約545mほど山を登った所ということになります。

江戸時代は、祭神がかなり変化しています。一覧表にまとめました。(出典 式内社研究会編『式内社調査報告書 第二十巻 山陰道3』皇学館大学出版部 )

| 祭神 | 出典 | 年 |

|---|---|---|

| 天津彦根命 | 『神社書出帳寫』 | 宝永2年(1705) |

| 素盞鳴尊・稻田姫命 | 『神社書出帳寫』 | 宝暦14年(1764) |

| 赤衾伊努意保須美比古佐和気命・天之甕津比売命 | 『神社書出帳寫』 | 文化7年(1810) |

| 赤衾伊努意保須美比古佐和気命・天之甕津比売命 | 『神社明細帳』 | 明治14年(1881年) |

なぜに天津彦根命を祭るのか、出雲国(島根県東部)では、松江の真名井神社ぐらいしか祭っている神社を知りませんので不思議な感じがします。

朝村権現を参拝する

地元の方でも迷うような所にある神社跡です。

山の高さが低いからといってたやすく参拝できる神社ではなかったのです。

自分の経験から言うと、熊野大社の元宮のある天狗山(熊野山)に登るよりもはるかに困難でした。

昔の人は、あれだけの急な崖のような参道を登り、よくぞ神社や燈篭を造ったものだなと感心します。

朝村山に登るには、様々なコースがあるようです。

私は、比較的楽なコース(そうでもなかった)で、来阪神社まで自動車で上がり、コーノ巣からかがち山に横から登り、次に鼻高山の方へ向かい朝村山の頂上付近に向かうコースを選択しました。

来た道を戻れば帰れるものですが、これが登山初歩級にはかなり難しく、結局帰りは、里につながる険しい鍛冶屋谷に向かう正参道を降りて帰りました。

木々に赤や黄色の案内のテープが貼られており、それを頼りに行きましたが、倒木が激しくテープごと無くなっている所もあり、かなり道に迷いました。

朝倉権現の神社跡

巨大な石燈篭 自然石だそうです。

石燈篭はすぐわかりましたが、神社跡がなかなかわかりません。

急な坂ですので、風景も長い歳月で変わったかもしれません。

西側に平たい場所がありましたが、そこは神社跡ではありませんでした。

そこの平たい場所から、東北の方を見ると神社跡が発見出来ました。

ここで、参拝しました。

場所的は、石燈篭の真北辺りかもしれませんが、石燈篭の方からはわかりませんでした。

ここで、拝みました。いつもと違って、無事帰れることをお願いしました。

良く見ると石段が作ってあります。

朝村権現の磐座

さて、これで終わりではありません。巨大な磐座をお参りしないとなりません。

古代では、神社ではなく、磐座を拝んでいたことでしょう。

神社跡の背後に登り、西の方向に向かいました。

朝村権現の御神体で、女夫(夫婦)岩です。

(しかし、登山愛好家のサイトに載っている写真と違うので、自信がありません。右側にも巨石が隣接していたので、それが女夫岩だと勘違いしたと思います。)

御神体の女夫岩

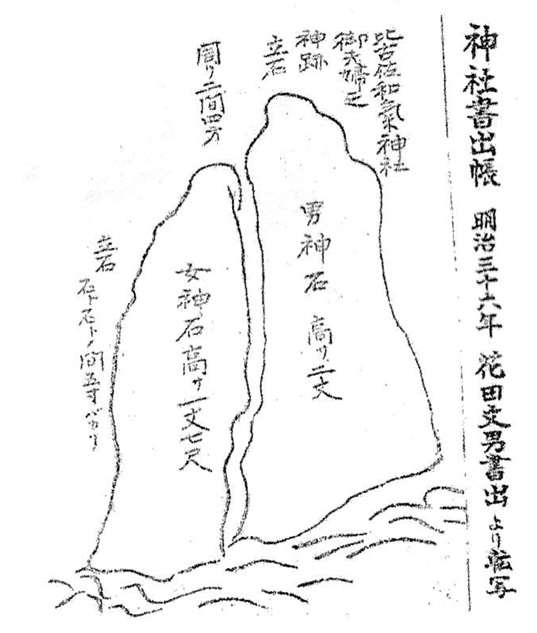

写真では、わかりづらいと思いますが、正面から見た女夫岩は、下の図のような形です。

原重夫著 『とびす(東・西林木町)ふるさとの歴史』より

左側の岩が、天𤭖津日女命を祀り、右側の岩が赤衾伊努意保須美比古佐和気能命を祀っています。

旧社地の右上には、もうひとつの磐座があります。

天津彦根命岩だそうです。巨大などんぐりのような形をしていました。

天津彦根命岩

天津彦根命という高天原系の神で、出雲地方ではなじみがない神ではあるけれど、関東国造系の系図では、

八束水臣津野命…伊勢津彦命系と、天津彦根命系の2系統あります。

詳しくは、 ⇒ 天若日子のモデル天津彦根命説

また、朝村権現の参道の入り口は、鍛冶屋谷であり、昔の武士の太刀や小刀の鍛冶のあった場所と言われていますが、東にもう一つ鍛冶屋谷という地名がありました。(鳶巣郷土誌編集委員会/編『ふるさと鳶巣物語』)

つまり、天津彦根命の御子に、製鉄・鍛冶の神である天目一箇神という神がいるのです。鍛冶の関連で、天津彦根命を祀っていたのではなどといくらでも推察はできますが、実際の所よくわかりません。

しかし、確かなことは、出雲族とは近縁関係にある神であるということです。

参考文献

- 鳶巣郷土誌編集委員会編『ふるさと鳶巣物語』

- 原重夫著 『とびす(東・西林木町)ふるさとの歴史』

- 高浜歴史研究会『高浜探訪』

- 式内社研究会編『式内社調査報告書 第二十巻 山陰道3』皇学館大学出版部

- YAMAP 天空人 朝村社旧跡周辺概略図