記紀神話の国譲り神話には、高天原から出雲族攻略のために派遣された2番目の神 天若日子(アメノワカヒコ)が登場します。(天稚彦とも記載されます。)

一番目に派遣された天穂日命(アメノホヒ)については、実際後裔の氏族が『新撰姓氏録』に登場するのに、天若日子については、後裔の氏族も全くありません。

天若日子は大国主神の娘下照比売(シタテルヒメ)に婿入りし、葦原中津国の王になろうと企んだ高天原の裏切者として、記紀神話に書かれています。

だから、後裔の氏族がいないのかもしれませんが、他の神々は後裔氏族がいるものなので、実際には天若日子のモデルとなった神がいるんではないか?と考えました。

天若日子のモデル=天津彦根命説の根拠

1)その根拠は、第一に『出雲国風土記』の記載です。

天穂日命(風土記では、天乃夫比命)と天津子命が屋代郷に降臨した伝説が書かれています。

天津子命のモデルは、天津彦根命であるという説があります。

2)『出雲国風土記』の「山代郷」の地名起源に、大穴持命(おおなむち)の御子である、山代日子命(やましろひこ)の話が書かれています。

天津彦根命は、京都の山代国造(やましろのくにのみやつこ)の祖です。

もしかすると、天津彦根命に由来して、「山代」という地名が発生たのではないか?という考えが生まれます。

3)出雲国意宇郡山代郷の神名樋野(かんなびの)、現在の茶臼山ですが、式内社の眞名井神社(松江市山代町)があります。祭神は、天津彦根命と伊弉諾尊です。

現在は向山の北の麓に遷宮していますが、元は茶臼山にあった式内社が、山代神社(松江市古志原町)で、祭神は山代日子命です。

4)上記の理由を補足する資料として、平安時代の初期には、系図の古い部分の原型は存在したと考えられている、因幡国の郡領氏族であった伊福部臣氏の系図である『伊福部臣古志』があります。

そこには、大己貴命の御子に、山代国造の祖といわれる五十研丹穂命 (いきしにほのみこと)が登場します。

天津彦根命とは?

それでは詳しく見ていきます。

天照大神の御子

まず天津彦根命ですが、アマテラスとスサノオの誓約の際に、スサノヲが、アマテラスの「八尺の勾玉の五百箇のみすまるの珠」をかみ砕いて生まれた五柱の男神のうちの一柱です。

- 天之忍穂耳命

- 天之菩卑能命

- 天津日子根命 👈 こちら

- 活津日子根命

- 熊野久須毘命

後裔の氏族

『古事記』では、

川内国造・額田部湯坐連・茨木国造・倭田中直・山代国造・馬来田国造・道尻岐閇国造・周芳国造・倭淹知造・高市県主・蒲生稲寸・三枝部造らの祖

『日本書紀』では、

凡川内直・山代直・茨城国造・額田部連らの祖

天穂日命と降臨した天津彦根命【出雲国風土記】

天津子命を祀る国津神社がある支乃佐神社 島根県安来市 安来町吉佐町365

『出雲国風土記』意宇郡屋代郷の記載です。

天乃夫比命(あめのほひのみこと)の御伴(みとも)として天から降って来た、社印支(やしろのいなぎ)らの遠い祖先神の天津子命(あまつこのみこと)がおっしゃられたことには、「わたしが清浄の堺として鎮座したいと思う社である」とおっしゃられた。

だから社という。〔神亀三年に字を屋代と改めた。〕

(島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版)

奈良時代には、支布佐が2社ありました。

現在の支布佐神社と田園をはさんで反対側の東側の山麓にも(国吉という地名)にもうひとつ支布佐神社がありました。今は、統合されて、国津神社という境内社という形で残っています。

それは「国津大明神」と呼ばれ、祭神は『出雲国風土記』に登場する天津子命です。天穂日命と一緒に降臨して、「天」が付くのになぜ「国津」なのか意味深です。

※なお江戸時代の中期に書かれた『雲陽誌』には、国津大明神は、大己貴命(おおなむちのみこと)と書かれています。

天津彦根命は、波多都美命の別名

天津彦根命は関東の国造の祖先

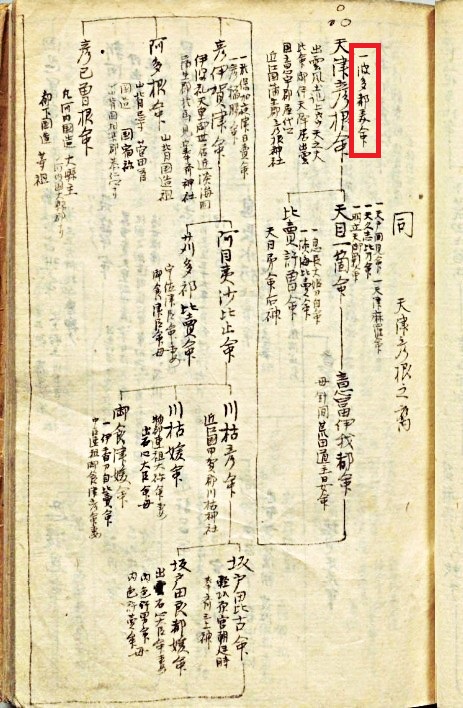

中田憲信編『諸系譜』第1冊に、関東の国造の系譜が2系統書かれています。

一つは、「伊勢津彦の末裔」ですが、もう一つは、天津彦根命の末裔です。こうして系図があるところを見ると、天津彦根命は、関東の出雲族と近縁関係にあると言えます。

中田憲信編『諸系譜』第1冊 「東国諸国造 天津彦根乃裔」

国立国会デジタルコレクションで読めます。29コマ目です。

天津彦根命の所を読むと、一名(別名)の波多都美命が書かれています。その神は、『出雲国風土記』(733年)に登場する神です。他に、天津彦根命を祀る近江国蒲生郡の彦根神社の記載もあります。

『出雲国風土記』登場の波多都美命

波多の郷。郡家の西南一十九里にある。

波多都美命が天からお降りになったところである。だから、波多という。波多の小川。源は郡家の西南二十四里の所にある志許斐山から出て、北に流れて須佐川に入る。(砂鉄がある。)

(島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版)

砂鉄がでる小川ということから、製鉄・鍛冶の神である天津彦根命の御子 天目一箇命(系図参照)を彷彿とさせます。(天目一箇命については、詳しくは⇒ウィキペディア天目一箇神 )

波多神社 島根県雲南市掛合町波多344番地

出雲国 山代郷(やましろごう)の起源

昔からなぜに、松江市に現在も「山代町」という地名が存在するのか疑問を持っていました。山代というと京都の山代を想像してしまうからです。

『出雲国風土記』は一応、その地名起源を書いています。

山代郷(やましろごう)。

郡家の西北三里一百二十歩の所にある。所造天下大神の大穴持命の御子、山代日子命(やましろひこのみこと)が鎮座していらっしゃる。

だから、山代という。この郷には正倉がある。

(島根県古代文化センター編 『解説 出雲国風土記』 今井出版)

山代神社 島根県松江市古志原6丁目73

大国主命の御子である山代日子命(やましろひこのみこと)の名前が由来するということは書かれていますが、ただそれだけです。

もしや、京都の山代と何か関係あるのではという考えが、どこかずっと私の頭の隅によぎっていました。

山代神社の旧地は、茶臼山の中腹

山代神社は延宝八年(1680年)に、茶臼山の中腹から遷座されたものです。

もと神名樋山(今の茶臼山)の中腹に鎮座す(現在もこの地に岩室の古跡あり)。往時古志原村に産土神社なきため、天災凶作つづき移住者定着することなく、民生安定せずとなし、鎮守社として藩許を得て、延宝八年(1680)現社地に奉遷す。」

(境内由緒書)

旧地を探して、南側の登山道から登山を試みるものの、見つかりませんでした。

南から見た 神名樋山(茶臼山)

茶臼山の真名井神社の祭神は、天津彦根命!

神名樋山(今の茶臼山)の中腹に、神社があったのですから、神名樋山(かんなびやま)の神霊は、山代日子命だったと思われます。

しかし、神名樋山の麓には。もう一社、式内社である真名井神社(まないじんじゃ)があるのです。

と、なれば真名井神社も、山代神社も同じ山の神─山代日子命を祀っているはずです。

真名井神社本殿 島根県松江市山代町84

本殿の説明版を見てびっくりしました。

現在の祭神は、伊弉諾尊と天津彦根命(山代直の祖)と書かれているのではないですか。

なるほど、山代郷の地名は、山代直(やましろあたい)に由来しているのです。

ということは、山代日子命=天津彦根命という図式となります。

天津彦根命が大穴持命の御子という問題

国津神の代表格である大穴持命の御子が、天津神の天津彦根命であるという矛盾が出てきます。

しかし、『播磨国風土記』には、大穴持命の御子として、いわゆる天孫の火明命が登場します。

実の息子だとおかしな話ですが、婿養子だと変な話ではありません。

籠神社の『海部氏勘注系図』では、そのように書かれています。詳しくは ⇒ 火明命と出雲族

『伊福部臣古志』の系図

宇部神社 鳥取県鳥取市国府町宮下651

延暦3年ごろ成立と言われる因幡国一宮の宇部神社に伝わる『伊福部臣古志』の系図には、大穴持命の御子が天神であることが書かれています。

(第一)大己貴命(おおなむちのみこと)

(第二)五十研丹穂命 (いきしにほのみこと)

一云、伊伎志爾富命(いきしにほのみこと)

となっています。

初代が国つ神の大己貴命で、二代目が五十研丹穂命 (いきしにほのみこと)となっています。

天照大神尊の弟(現代の妹)である「忍小媛命」(おしをひめのみこと)と大己貴命との間の御子と書かれています。

五十研丹穂命および伊伎志爾富命 は、聞きなれない神名ですが、

『先代旧事本紀』の「天神本紀」では、饒速日命が降臨する際、随伴した32柱の一柱です。

伊岐志迩保命(いきしにほのみこと)、山代国造(やましろのくにのみやつこ)らの祖。

と書かれています。

ここでも山代国造らの祖だから、天津彦根命と同神か、あるいは同系の神でしょう。

この『伊福部臣古志』では、大己貴命が妻問いして、天照大御神の妹と結ばれて、母系相続で天神に転化したような話です。

記紀神話の天若日子の話とは全然違います。

天若日子自体が、高天原からやってきて、大己貴命の娘である下照姫命と結婚して、大己貴命の御子になったのです。

実際の御子か、婿養子かの違いはありますが、天津彦根命が大己貴命の御子である伝承はあったのではないかと思われます。