出雲の起源は阿太加夜だったのだろうか?

出雲江

阿太加夜神社 島根県松江市東出雲町出雲郷588

ホーランエンヤでは、松江城山稲荷神社の御神体を載せた船団が大橋川から意宇川を通って阿太加夜神社に運び往復する。

その阿太加夜神社が鎮座する地域は、古くは出雲郷という地名だった。

ここら一帯の地域は、縄文時代より集落があり、「阿太加夜神社境内遺跡」(弥生時代)、春日遺跡(縄文時代)などの遺跡がある。

意宇平野の開拓は5世紀頃であったと言われるので、出雲国府よりもはるか昔の「意宇の原郷」だったのかもしれない。

いつから出雲郷とよばれたかは、わからないが、文永8年(1271)の杵築大社御三月会(現在の例大祭)の相撲舞の記事で「出雲郷内九十二丁一反半」とある。

阿太加夜神社の近くの意宇川と支流の須田川。中海に面する意宇川の河口が向こう側。

江戸時代はどうだったのか。

「出雲江」と記述有り。そして、この読みが「あだかえ」であり、江戸時代の学者も理由が分からなくなっていた様子で、『雲陽誌』(1717年)には、こう記されている。

出雲江

【風土記】に伊弉奈枳乃麻奈古座とあり、俚民出雲里と書てあたかへと讀、或人のいはく加茂の競馬の事書たりし文を見るに、出雲江の馬一匹とあるをあたかへと假名付たりと語、

しかれは中古よりいひならはせる事にや、出雲江にも阿太加夜の神社を勧請す、故に本名出雲江をいはすして阿太加夜といひけるにや、いまた詳ならず、猶博覧の人に尋へし、

『雲陽誌』

「出雲江」を「あだかえ」と読む由来はわからずとも、意宇川下流に鎮座する阿太加夜神社が関係しているのはだれにもわかる。

この阿太加夜神社だが、江戸時代には、芦高明神あるいは足高明神とも呼ばれた。

『雲陽誌』は、神門郡多伎郷の多伎神社(「多吉社」)を勧請したものと決めつけている。

しかし、勧請したものなら、普通「多吉社」を名乗るものだと思う。

『出雲国風土記』(733年)では多伎郷は「多吉社」で、ここの阿太加夜神社は既に「阿太加夜社」という名前で載っている。

さて、『雲陽誌』が勧請しているとしている出雲国西部の「多吉社」であるが、その祭神の記載が、『出雲国風土記』(733年)にある。

多伎神社本殿 出雲市多伎町多岐字笠無639 多吉社の比定社

出雲国西部の神門郡多伎郷の地名起源で、

所造天下大神の御子、阿陀加夜努志多伎吉比売命が鎮座していらっしゃった。

だから、多吉(たき)という。(神亀三年に字を多伎と改めた。)

『解説 出雲国風土記』 島根県古代文化センター[編 ]今井出版

所造天下大神=大国主命の御子と書かれている。阿陀加夜努志多伎吉比売命(あだかやぬしたききひめのみこと)とは誰か?

出雲はもともとは東部の松江市に関係する

出雲郷の表示板 島根県松江市東出雲町出雲郷

阿陀加夜努志多伎吉比売命はどういう神様か、探究する前に、なんで東部の松江市に(過去は八束郡東出雲町)、出雲なのか?と疑問をもたれる人が多いと思う。

実は奈良時代に出雲臣が本拠を西部の現在の出雲市(斐川町や大社町辺り)に移動したので、出雲と呼ばれるようになった。

これは、出雲国造家の伝承(『出雲国造世系譜』)でも、富家の伝承でもそうなっている。(出雲国造26世果安の時大庭から杵築へ移住したとのこと)

私も元来出雲とは、現在の出雲市で在る場所だと思い込んでいたので、西の出雲から出雲の地名を借りてきたように長い間勘違いしていた。

同じ祭神を祀る神社から探る

木俣神

阿陀萱(あだかや)神社 鳥取県米子市橋本623

漢字表記は違うけれど、同名の「あだかや神社」が、米子市に鎮座している。当然ながら、同じく阿陀加夜努志多伎吉比売命を祀っている。そこの説明板の由緒に祭神のことが書かれてある。その抜粋である。

古事記(712年)によれば大国主命は大勢の兄神様と一緒に八上姫へ求婚のため因幡国への途次、因幡の白兎を助けた縁で結ばれ出雲の直会で多岐喜姫(当社祭神)が生まれ給う。

因幡国へ里帰りの途中、多岐喜姫は榎原郷橋本邑の榎の俣に指を挟まれ此処にとどまり鎮守神として祭祀された歴史ある古社です。

また阿陀萱神社由緒書には合祀の宗像神社祭神を天平6年(735)9月15日安芸国厳島神社より勧請の記述あり。

阿陀萱神社 由緒

阿陀萱神社 由緒

「木俣神」とは表記してないが、書いてある内容から考えると木俣神(亦の名 御井神)しかない。 大国主命の御子で間違いない。

「厳島神社より勧請」とあるが、近くには宗像神社が鎮座している。

宗像神社 鳥取県米子市宗像298 式内社である。

創建年代は不詳であるが、往古宗像氏族が、祖先神である宗像三女神 を奉じて九州からこの地に来着し、これを斉祀したのが起源と伝えられている。

下照姫命

内神社 (高野宮) 島根県松江市大垣町746

出雲市と松江市の中間どころに位置する内神社(うちじんじゃ)は、大国主命の御子の和加布都努志命と下照姫命である。

奥原碧雲著 『島根県秋鹿村誌』(大正11年)には、下照姫命の別名が記載されている。

二、御鎮座 当社は風土記ニ所謂、女嵩野山ノ山腹二存リテ、天下造ラシ大国主神ノ御子、和加布都努志命ノ此山ニテ御狩シ給ヘリシ御由緒二拠リテ鎮座シ給ヘリ。

又、同ジ大神ノ御子高姫命(亦名下照比売 亦名稚国玉神 亦名阿太加夜奴志多岐喜比賣

亦名大倉比売)ハ素ヨリ此山二座シ、神ナルカ故二、同シク當社二祀レルナリ。

奥原碧雲『島根県秋鹿村誌』

下照姫命は、『日本書紀』では宗像三女神の多紀理毘売命の娘で、アジスキタカヒコネ神の妹となっており、同様に『先代旧事本紀』『古事記』でも宗像三女神の田心姫命の娘である。

富家伝承

この阿太加夜社の祭神ー阿太加夜奴志多岐喜比賣命であるが、一般の解説書には、記紀には見られない、地元の神とよく書かれている。

しかし、富家伝承本(斎木雲州著『出雲と大和のあけぼの』大元出版)によると、「多吉姫」は宗像三女神の「多岐都比売命」で、阿太加夜社の辺りに姉の「多紀理毘売命」も前に住んでいており、あとで多岐都比売命も移り住んだ場所という話らしい。

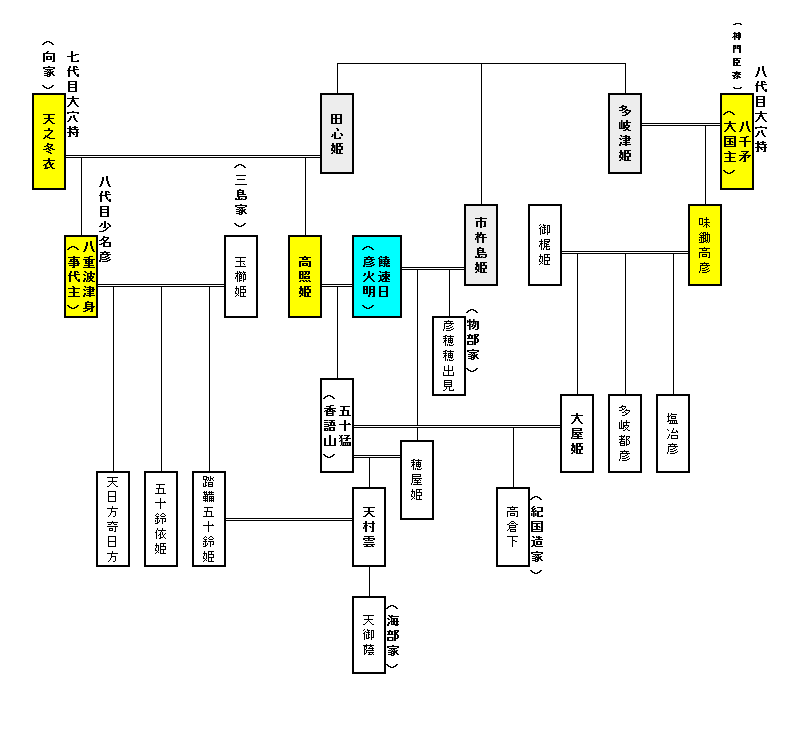

富家伝承系図抜粋 (斎木雲州著 『出雲と大和のあけぼの』 大元出版 より)

意宇川の下流にある港神として、古くから海運の宗像の女神を祭っていたものだろうか。

事代主命や高照姫命は、父系で見ればオオナムチの御子ではあるが、母系でみれば宗像氏の御子である。

母と一緒に住んでいても、不思議はない。

もしや、出雲族と宗像族の結合によってできた御子、阿太加夜奴志多岐喜比賣命の末裔を出雲と云ったのだろうか。