佐太神社の祭神が猿田彦命に変わった。

ウィキペディアで佐太大神を祭っている佐太神社のことを調べると、「近現代」のところに、

“明治維新時に神祇官の命を受けた松江藩神祠懸により、祭神を猿田彦命と明示するように指示された際、神社側は一旦はそれを拒んだが、後に従った。”

と書かれています。(⇒ ウィキペディア 佐太神社 )

佐太神社 島根県松江市鹿島町佐陀宮内73

三殿並立の社殿で 向こうより南殿、正殿、北殿。

「佐太大神の誕生した潜戸(3)」で述べましたが、室町時代の「佐陀縁起」には主祭神が、伊弉諾命・伊弉冉命となっており、室町から江戸時代までずっとそうなっていました。

だから、 たぶん、祭神を猿田彦命と言われても受け入れがたかったのだろうなと思います。

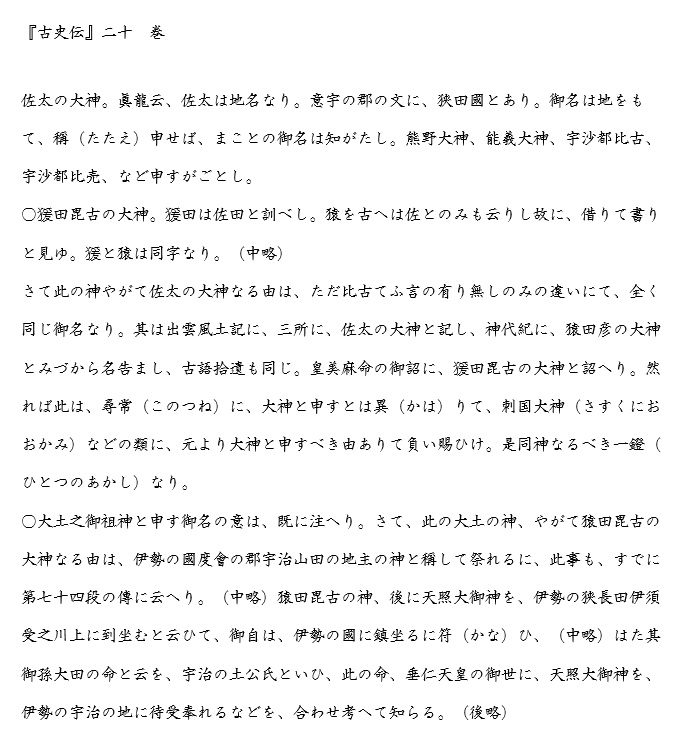

国学者 平田篤胤の説

江戸時代の国学者平田篤胤(ひらたあつたね)が、『古史伝』(こしでん)を著し、佐太大神は猿田彦神であることを述べたことが影響して、祭神が猿田彦命になったように思われます。

さて、『古史伝』にはどのように書かれているのでしょうか。

他の箇所にも書かれているのかもしれないけれど、自分が目についたところは、以下のところです。

猿田彦神社 三重県伊勢市宇治浦田2-1-10

画像出典 ウィキペディア 猿田彦神社より

By Takawikim– 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 4.0, Link

猿田彦命は、出雲「族」の神

この平田篤胤説の反論として、「佐太大神は出雲東部の土着の神で、猿田彦命は伊勢の国の神であって、出雲国の神ではない。」という意見をよく本などで見かけます。

しかし、この「出雲国の神ではない。」というのは、猿田彦命だけではなく、事代主命やアジスキタカヒコ命にもあてはまります。

有名な出雲の神というのは全部、奈良の三輪山の麓の神様であって、「出雲国の神様ではない。」という論が多いです。

確かに「出雲国」だけの神様ではないでしょう。

正しく言うならば、出雲国の神様ではなくて、「出雲族の神様」です。

司馬遼太郎氏の言葉を借りるならば、

「出雲国」というのは、明治以前の分国で、今の島根県出雲地方をさす地理的名称だが、しかし古代にあってはイヅモとは単に地理的名称のみであったかどうかは疑わしい。

種族名でもあったに違いない。さらに古代出雲族の活躍の中心が、今の島根県ではなくむしろ大和であったということも、ほぼ大方の賛同を得るであろう。

その大和盆地の政教上の中心が、三輪山である。 (司馬遼太郎著『街道を行く 1 』~竹内街道~ 朝日文庫)

だから、そもそも出雲族の神様なので、日本の全国いろいろな地域で、呼び名を変えて、奉祭されているのは何の不思議もありません。

また、猿田彦命は、クナトの神と同じように縄文時代からつながる原初的な神なので、そういう小さな共同体の、土着の豪族のごとく論ずることになじまないと思います。