出雲の神の中でも代表的な神のひとつであるアジスキタカヒコネの神です。

通説では、農耕神という性質を持った神とされますが、どこから由来してるのでしょう。

出雲国だけではなく、大和国、山城国の氏族系譜も併せて考えていきます。

アジスキタカヒコネの表記

奈良時代には、ほとんど表音文字として漢字が使われたので様々な漢字で表されています。

| 古書名 | アジスキタカヒコ(ネ)の表記 |

|---|---|

|

古事記 |

阿遅鉏高日子根神、阿遅(治)志貴高日子根神 |

|

日本書紀 |

味耜高彦根神、阿泥素企多伽避顧禰 |

|

出雲国風土記 |

阿遅須枳高日子命 |

|

播磨国風土記 |

阿遅須伎高日古尼命神 |

|

出雲国造神賀詞 |

阿遅須伎高孫根乃命 |

神名の意味

一般的に「あぢ」は、美称であり、「うまし」と同義語とされます。

「すき」も通説的には、農耕具の鋤を意味し、アジスキタカヒコネの神は、農耕の神と言われます。

鋤(すき)農耕神

出雲弥生の森博物館展示の弥生時代の鋤

姫原西遺跡から出土した弥生時代後期の鋤です。

農耕具の鋤(すき)は、現代で言えば先がとがったショベルのような土起こしの道具だったのです。

そして、鉏(さひ)と鋤は同じような言葉でもあったようです。

アジスキタカヒコネの神も塞神(さいのかみ)と関係した神だったのかもしれません。

さい さひ【鉏】

① 刀や小刀の類。けずったりそいだりするために用いる小刀。剣。→鋤持神(さいもちのかみ)。

※書紀(720)推古二〇年正月・歌謡「馬ならば 日向の駒 太刀ならば 呉の真差比(サヒ)」

② 鋤(すき)の類。

※播磨風土記(715頃)揖保「佐比(サヒ)を作りて祭りし処を、即ち佐比岡と号(なづ)く」(精選版 日本国語大辞典精選版)

ヤマトの磯城(しき)

国学者の本居宣長(もとおりのりなが)の説です。

志貴は磯城にて、石して築たる城の固きを以て、賀(ほぎ)たる名にや。

【懿徳天皇の御名、大倭日子鉏友命、御同母弟に師木津日子あり。

御父安寧天皇の御名師木津日子玉手見ノ命なり、こは御母師木ノ県主の女なれば、其の師木を以名奉しか。

とかれかくまれ、御父御弟の師木と鉏友の鉏と、一つなるべし。又崇神天皇の御子、豊城入日子命豊鉏入日女ノ命、御同母なり。

これも豊城の城(キ)と鉏(スキ)と、同意と聞ゆ。

これら鉏(スキ)を磯城(シキ)と據(拠)なり。師木をも、書紀には磯城とかけり。此意なり。】 (本居宣長 『古事記伝』 倉野憲司 校訂 岩波書店)

ヤマトの地名であり、かつ、初期大王族の名の磯城(しき)(詳しくは → 初期ヤマト王権と出雲族)

と鉏(すき)も同じように使われていると説明しています。

万葉仮名の甲類・乙類

キケコソトノヒヘミメモヨロおよびその濁音ギゲゴゾドビベについて、現代では一つの発音しかないのに、奈良時代には2種類の発音がありました。

スキのキに当てられた岐、伎、企、枳や耜・鉏が、甲類のキであるのに対して、「志貴」のキは、乙類の音を表わします。

高鴨神社 祭神 阿遅志貴高日子根命 奈良県御所市鴨神1110

下照姫命の詠んだ歌

『古事記』と『日本書紀』の国譲り神話では、アジスキタカヒコネの神を表わす歌として、同じ歌が書かれています。

アジスキタカヒコネの神が、高天原から派遣されたが亡くなったアメノワカヒコと間違われました。

アジスキタカヒコネの神が二つの谷を照り渡るほど、よそおい麗しく輝く神であることを知らしめる歌でした。

天なるや 弟棚機の 項がせる 玉の御統 御統に

穴玉はや み谷 二渡らす 阿遅志貴高日子根神ぞ

現代語訳

“高天の原にいます 若い織姫が 首にかけたる 玉の首飾り

その首飾りの 穴玉よ、輝くごと

深い谷を 二つまたいで輝きわたらせる

アヂシキタカヒコネの神にいますぞ 『口語訳 古事記 三浦佑之訳・注釈』 文春文庫

蛇体

民俗学者で歌人でもある折口信夫の『たなばたと盆祭りと』には、アジスキタカヒコネの神は、三つの谷を巨大な蛇体であるがため、光り輝いて谷を照らす神でした。

また、古代には、海や海に通じる川から来臨する神に献上するために、少女が機(はた)を織っていた祭祀があったようなことも書かれていました。

其織つた機を着る神のからだの長大な事をば形容して、三谷二渡(ミタニフタワタ)らすとさへ云うてゐるではないか。

此は美しさを輝く方面から述べたのではなく、水から来る神なるが故に、蛇体と考へてゐたのである。 (折口信夫 著 『たなばたと盆祭りと』)

しかし、巨大な蛇体を想像しなくても、三つあるいは二つの谷を照らすことは、雷神であれば可能です。

『日本書紀』 雄略天皇 【蛇神は雷神】

アジスキタカヒコネの神の話ではないのですが、雄略天皇が少古部スガルに命じて、三輪山の神を捕らえるという怖れ多い話があります。

三輪山に登って大きな蛇を捕らえてきて天皇にお見せした。

天皇は斎戒されなかった。大蛇は雷のような音をたて、目はきらきらと輝かせた。

天皇は恐れ入って、目をおおってご覧にならないで、殿中におかくれになった。そして大蛇を放たせられた。

あらためてその岳に名を賜い、雷(いかずち)とした。(宇治谷 孟 『全現代語訳 日本書紀 上』講談社学術文庫)

同様の話が、『日本霊異記』にあります。スガルが捕らえたのは、大蛇ではなく、雷となっています。

奈良時代の頃には、蛇神=雷神という認識があったと思われます。

『日本霊異記』 雷神・水神・蛇神・田の神

平安時代初期に書かれた『日本国現報善悪霊異記』(略して『日本霊異記』)には、雷神・水神・蛇神・田の神 一体の話が書かれています。

これも、アジスキタカヒコネの神の話ではなくて、元興寺の道場法師の話です。

しかし、様々な点で、アジスキタカヒコネの神の性格を考えさせられます。その概要です。

農夫が田に水を入れている最中小雨が降ってきたので、木の下に雨宿りして、金の杖を地について立っていた。

雷が農夫の前に落ち、子供の姿になった。

雷は、農夫に子供を授けた。子供の頭に蛇が二巻きまきついて子供が生まれた。

子供はだれにもまして怪力でもあり、いろいろなパワーを持っていた。

元興寺というお寺(蘇我馬子によって造られた)にその子は住むようになった。(後に出家して道場法師となる。)

そのお寺は田を作って水を引き入れていたが、諸王たちが邪魔をして水をいれないようにした。

大きくなったその子は、十数人がかりで持てるような鋤の柄を作り、水門の入口に立てておいた。

しかし、諸王たちは、鋤の柄を捨ててまたもや水門をふさいでしまった。

今度は、その子は百人以上も動かすのに必要な大石を持っていって、水を引き入れた。

王たちは、その子の力に恐れて、それ以来邪魔をしなくなった。それで、寺の田は水が入り稲がよく実った。

他にも鬼退治の話もありますが、平安時代の人たちにとって、雷神─蛇神─水神─田の神という連想されるものがあったと思われます。

それと同時に、杖あるいは鋤の柄や石が、神の来臨する依り代を想起するものであったのではないでしょうか。

アメノワカヒコに間違われる神話

高天原から派遣される神であるアメノワカヒコの神が、大国主命の娘である下照姫命をめとり、葦原の中つ国の王となろうとし、高天原には8年もなんの連絡をとろうとせず、裏切ったことにより、返し矢で死んでしまいます。

それで家族が地上に降りてきて(『日本書紀』では、天上界で)喪屋を作り弔いをしました。

弔問に訪れたアジスキタカヒコネの神が死んだアメノワカヒコの神と瓜二つであり、家族がアメノワカヒコと間違えてしまいます。(『日本書紀』では、アジスキタカヒコネの神は天上界に弔問するので、自由自在に行き交うことができる存在)

死人と間違われたアジスキタカヒコネの神は、怒って十束の剣で喪屋を切り裂いて、蹴とばしてしまいます。これが飛んで行って、美濃の国の藍見の川上にある喪山になりました。(雷が落ちたような破壊力があります。)

アメノワカヒコが復活した同一神説

様々な神話研究者が、述べています。

アジスキタカヒコネの神は、結局ワカヒコの再生した成長した姿で、同一神格をあらわすとしています。(山上伊豆母『古代祭祀伝承の研究』)

天若彦劇の母胎は、死んで復活する「穀神」ないし「太陽神」であったと推定し、古代オリエントやエーゲ海などの、同様な死んで復活する若い男神と比較し、ワカヒコが死んで復活するという話が原型であろうとしました。(土井光知『古代伝承と文学』)

さらに、松前 健氏は、

ワカヒコが新嘗の祭りの神床で殺され、ワカヒコに似たアジスキがあらわれる話は、もともとワカヒコの復活したものがアジスキであることの訛伝であると述べ、これを演劇として解釈することの妥当性を立証した。(『日本神話と古代生活』)

名前「ヒコネ」が似ている説

だれが、アメノワカヒコのモデルであったのかと考えると、私は「天津彦根命」が浮かびます。

『出雲国風土記』 意宇郡屋代郷の記載を見ると、天穂日命と共に来たのは、天津彦根命だと思われます。(⇒ 天穂日命の降臨伝説)

山代郷の郷名由来のことを合せて考えると、もしや、アメノワカヒコのモデルが「天津彦根命」であったなら、「ヒコネ」が同じで、神名が少し似ています。(また別のページで展開してみたいと思います。)

アメノワカヒコのモデルといえば、天火明命も、早期に出雲族と婚姻関係を結び、記紀神話ではほとんど存在感がないのですが、アジスキタカヒコネの神と混同される理由がいまのところ大己貴命の御子であること以外ありません。

賀茂族の祖神 迦毛大御神

『古事記』において、アジスキタカヒコネの神は「迦毛大御神」(かものおおみかみ)という尊称としては最高のもので呼ばれています。出雲国だけではなく、大和の葛城地方の神として、奈良の賀茂氏の祖神とされています。

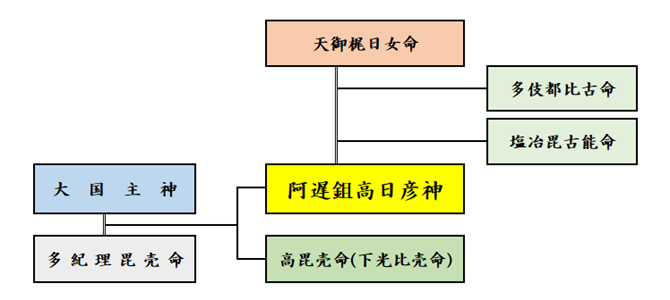

アジスキタカヒコネの神の系図

『古事記』と『出雲国風土記』に書かれていることで系図にしました。

妻と御子については、『出雲国風土記』にしか書かれていません。

続く (書き足していきます。)